Cannabis-Edibles: Zwischen Genuss, Rausch und Medizin

Von außen betrachtet ist alles harmlos: ein Brownie, ein Gummibärchen, ein Stück Schokolade. Doch wer Cannabis in essbarer Form konsumiert – also als Edibles – betritt eine andere Welt. Eine, die still beginnt, langsam anschwillt und manchmal mit einer Heftigkeit endet, die niemand einem kleinen Keks zugetraut hätte. Wie entsteht diese starke Wirkung von Edibles – was passiert im Körper? Und können Edibles auch medizinisch sinnvoll eingesetzt werden?

- Cannabis-Edibles: Lebensmittel oder Getränke, die mit Cannabis-Wirkstoffen – in der Regel die Cannabinoide THC (Tetrahydrocannabinol) und/oder CBD (Cannabidiol) – versetzt sind.

- Verzögerter, starker Rausch: Edibles wirken langsamer, aber intensiver als gerauchtes Cannabis – mit höherem Risiko für Überdosierungen durch Ungeduld („Dose Stacking“).

- Unterschätzte Risiken: Trotz harmloser Optik (Keks, Gummibärchen) bergen Edibles ernstzunehmende Risiken – von Panikattacken bis zu Notaufnahmen, besonders bei unerfahrenen Freizeitkonsumierenden.

- Edibles in Deutschland verboten: Während der Besitz von Cannabis legal ist, bleibt der Verkauf von THC-haltigen Lebensmitteln verboten. Edibles dürfen nur auf Rezept in der Apotheke bezogen werden.

- CBD kann THC-Wirkung verstärken: Entgegen früherer Annahmen kann CBD bei oraler Einnahme die THC-Wirkung potenzieren, nicht abschwächen.

- Therapeutisches Potenzial: In der medizinischen Anwendung könnten Edibles eine wertvolle, rauchfreie Alternative sein – insbesondere bei chronischen Beschwerden, wenn eine gleichmäßige und langanhaltende Wirkung gewünscht ist. Voraussetzung ist eine ärztliche Begleitung und eine standardisierte Rezeptur.

Inhaltsverzeichnis

- Edibles: Rausch in neuer Verpackung

- Cannabis zum Essen – von selbstgemachten Brownies zur Boutique-Ware

- Die Wirkung von Edibles – verzögert, aber heftig

- Medizin: Cannabis-Edibles auf Rezept?

- Edibles – die Risiken des Freizeitkonsums

- Zwischen Genuss und Therapie – was Edibles leisten können

- Edibles für Patient:innen: Welche Formen gibt es – und was ist erlaubt?

- FAQ

- Quellen

Edibles: Rausch in neuer Verpackung

Die Geschichte des Rausches kennt viele Gesichter. Mal kam er als Rauch, mal als Trank, mal als Ritual. Doch in jüngerer Zeit begegnet er uns auch verpackt in Cellophan, mit stilvollem Branding und dem Versprechen auf kontrollierbares Wohlbefinden: Cannabis-Edibles – also essbare Produkte mit THC oder CBD – boomen. Besonders dort, wo Cannabis legalisiert wurde, hat sich eine neue Genuss-Kultur etabliert, irgendwo zwischen Lifestyle, Medizin und Freizeitdroge. In Kalifornien, wo einst Hanf-Brownies auf Studentenpartys kursierten, stehen heute THC-haltige Macarons in den Auslagen von Edibles-Boutiquen.

In der Öffentlichkeit wirken Edibles wie die „zivilisierte" Schwester des Joints. Kein Rauch, kein Geruch, kein Stigma. Die Verwendung von Cannabis als Rauschmittel hat sich durch Edibles gesellschaftlich weiter normalisiert – besonders dort, wo der Freizeitkonsum legal ist. In Nordamerika hat sich diese Form des Cannabiskonsums rasant etabliert: Über 40 % der nicht-medizinischen Nutzer:innen konsumieren Edibles.[1,2][1,2]

Sind Edibles in Deutschland legal?

In Deutschland dagegen ist das Bild ein anderes. Zwar dürfen Erwachsene seit der Teillegalisierung Cannabis in begrenzten Mengen besitzen – doch der Verkauf von Edibles bleibt weiterhin verboten. THC-haltige Lebensmittel gelten rechtlich als nicht verkehrsfähig und dürfen ausschließlich in Apotheken auf Rezept an Cannabis-Patient:innen abgegeben werden. Auch für den Eigenbedarf dürfen sie nich zubereitet werden. Eine staatlich regulierte Abgabe, wie sie etwa für Alkohol oder Nikotin existiert, gibt es nicht.

Das Thema Edibles stellt Fragen, die weit über die Wirkung hinausgehen: Wie verändert sich der Cannabis-Konsum, wenn er für mehr Menschen zum Genuss wird? Wo verläuft die Grenze zwischen therapeutischem Einsatz und unbedarftem Missbrauch von Edibles? Und was macht es mit einer Gesellschaft, wenn der Rausch in der Mitte ankommt – verpackt wie ein hübscher Snack?

Cannabis zum Essen – von selbstgemachten Brownies zur Boutique-Ware

Der Einstieg in die Welt der Edibles beginnt meist mit einem Klassiker – dem Brownie. Gebacken mit Cannabutter, von Hand dosiert, geschmacklich oft eher rustikal als raffiniert. Doch inzwischen ist daraus ein Sortiment entstanden, das sich anfühlt wie eine Mischung aus Feinkostladen und Apothekerregal.

Neben den Backwaren finden sich Süßwaren aller Art: Bonbons, Lutscher, Schokolade mit Matcha oder Haselnuss, Gummibärchen mit Waldbeere oder grünem Apfel. Sie sind portioniert, verpackt, sortenrein – und längst kein Geheimtipp mehr. In kalifornischen Boutiquen werden Edibles inzwischen mit derselben Sorgfalt kuratiert wie Naturweine oder Duftkerzen. Auch Getränke gehören zum Sortiment. Tees, Limonaden, Sprudel mit THC – die Formate sind vielfältig, die Zielgruppen ebenso.

Edibles aus der heimischen Küche

Für die DIY-Fraktion sind Öle und Cannabutter (Stichwort Decarboxylierung) nach wie vor zentrale Bestandteile. Sie lassen sich in Kuchen, Pasta oder Dressings verarbeiten – allerdings mit ungewisser Dosis und Wirkung. Wer hingegen Herzhaftes sucht, wird ebenfalls fündig: Snacks mit Cannabis – etwa Chips, Popcorn oder Nüsse – ergänzen das süßlastige Angebot, vor allem dort, wo die Freizeitnutzung legal ist.

So reicht das Spektrum heute von der improvisierten Küche bis zur designverliebten Boutique. Von Haschkeks zu High-End – zumindest im Ausland. Und doch bleibt eine Frage: Wie viel Rausch steckt wirklich in einem Stück Schokolade? Und wie kalkulierbar ist er?

Die Wirkung von Edibles – verzögert, aber heftig

Der Unterschied zwischen einem Joint und einem Schokoladenstück mit THC liegt nicht allein im Format – er liegt im Körper. Genauer gesagt: in der Pharmakokinetik, also dem Weg, den ein Wirkstoff im Organismus nimmt. Während THC beim Rauchen über die Lunge innerhalb von Sekunden ins Blut und ins Gehirn gelangt, schlägt es bei Edibles einen Umweg ein. Erst durchläuft es den Magen-Darm-Trakt, wird dann in der Leber zu 11-Hydroxy-THC umgebaut – einem besonders potenten Metaboliten, der die Blut-Hirn-Schranke leichter überwindet und eine tiefere, anhaltendere Wirkung entfaltet.[1]

Die Folge ist ein zeitverzögerter Rausch. Er setzt nicht sofort ein, sondern oft erst nach 30 bis 120 Minuten, mit einem Wirkmaximum nach zwei bis vier Stunden. Viele unterschätzen diesen Effekt. Wer nach 30 Minuten „nichts merkt“, nimmt sich vielleicht noch ein Edible.. Die Folge kann das sogenannte „Dose Stacking“ sein: Überdosierung durch Ungeduld. Denn der Peak kommt oft erst nach drei Stunden – kann aber bis zu zwölf Stunden anhalten.[2] Ein gefährliches Zeitfenster, besonders für Unerfahrene.

Was dann folgt, ist oft kein angenehmer Höhenflug, sondern eine Überforderung des Systems. Unerfahrene Konsumierende berichten von Herzrasen, Schwindel, innerer Unruhe, Realitätsverzerrung – Symptome, die medizinisch meist harmlos sind, subjektiv jedoch als beängstigend erlebt werden. Hinzu kommt: Die Wirkung von Edibles hält länger an als die eines Joints – mitunter bis zu zwölf Stunden, vereinzelt auch darüber hinaus. [1,2]

Wie stark und lange der Rausch tatsächlich anhält, hängt von mehreren Faktoren ab – z. B. Körpergewicht, Stoffwechsel, Toleranz, Einnahme auf nüchternen oder vollen Magen und natürlich der Dosis. [1]

Medizin: Cannabis-Edibles auf Rezept?

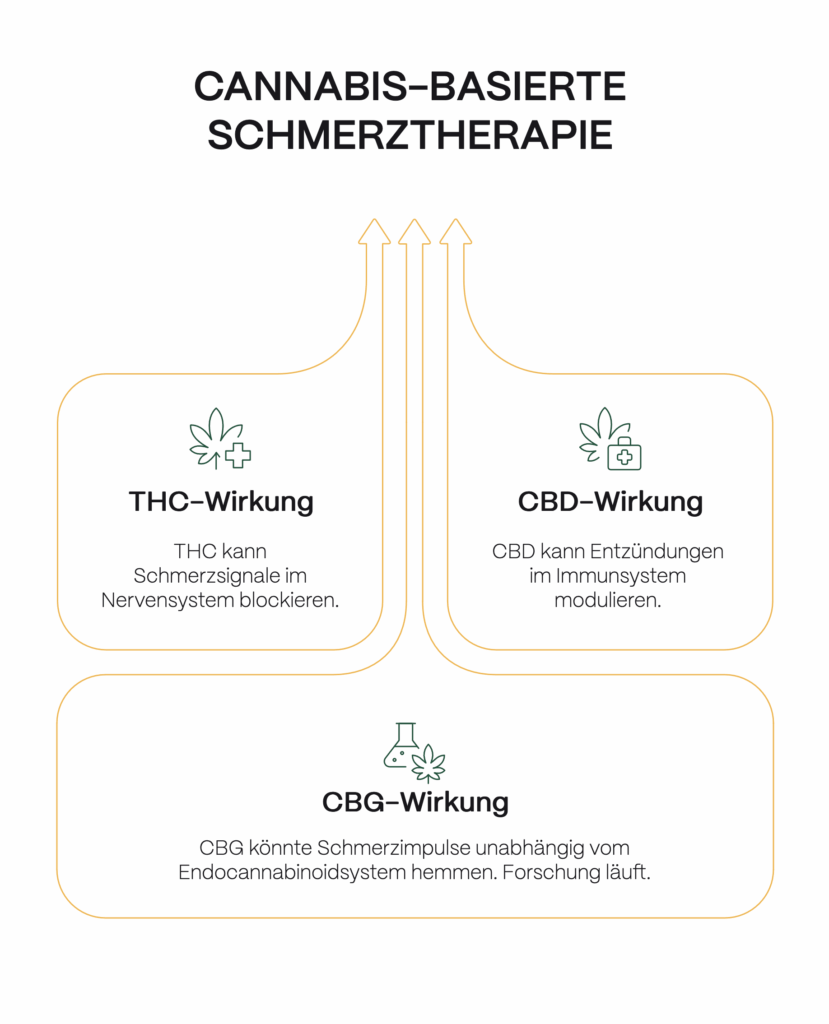

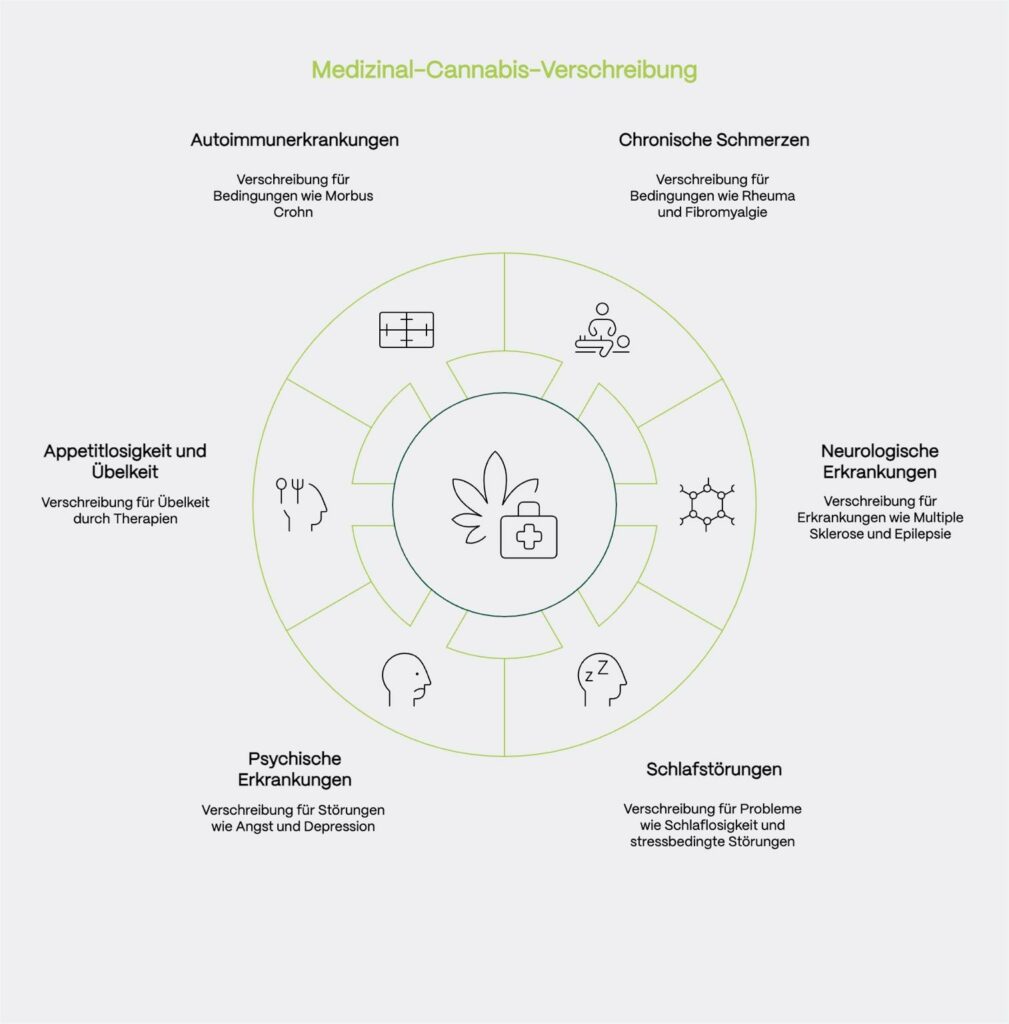

So riskant der unbegleitete Konsum von Edibles auch sein kann, die essbaren Cannabisprodukte könnten dank ihrer Stärke auch eine vielversprechende medizinische Seite haben. Denn viele Cannabis-Patient:innen empfinden THC-haltige Edibles als angenehmer als das Inhalieren von Cannabis. Während gerauchte Produkte schnell wirken, aber oft auch kürzer und intensiver ausfallen, entfaltet sich die Wirkung von Edibles langsamer – dafür aber gleichmäßiger und über viele Stunden hinweg. Besonders Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose, Krebserkrankungen oder posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) schätzen laut Studien diese Eigenschaften. Hinzu kommt die diskrete Einnahme: Edibles lassen sich unkompliziert in den Alltag integrieren, ohne auffällige Gerüche oder spezielle Hilfsmittel.[1]

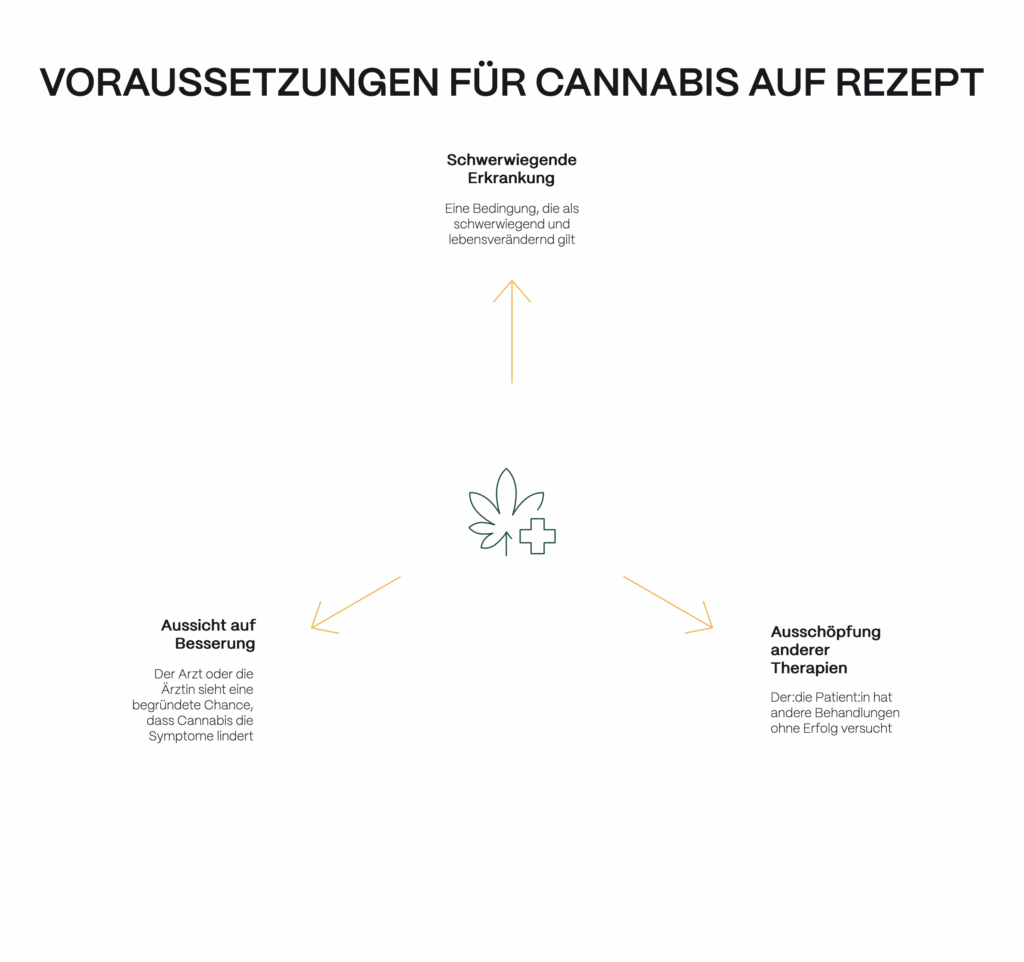

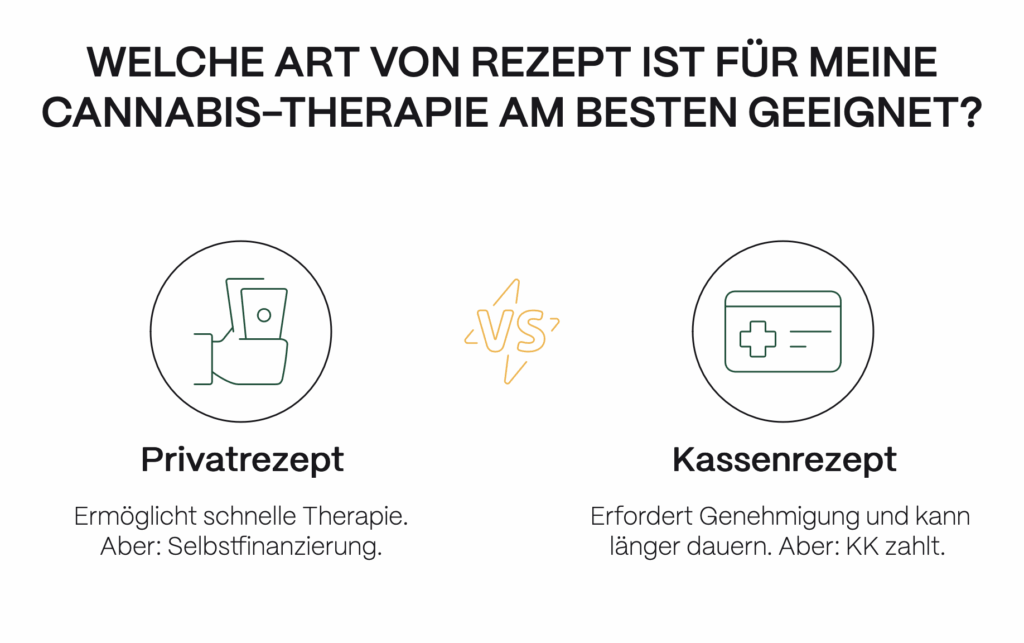

Trotz ihres therapeutischen Potenzials etablieren sich Edibles auf Rezept bislang nur langsam. Zwar stehen in Deutschland Cannabis-Kapseln und Cannabis-Extrakte als Arzneimittel zur Verfügung, doch handelt es sich hierbei um klassische orale Präparate – nicht um Lebensmittel wie Kekse oder Tees, die als Medikation genutzt werden könnten. Patient:innen stellten sich Edibles in Deutschland bislang vor allem selbst zu Hause aus medizinischem Cannabis her.

Bertan Türemis, medizinisch Wissenschaftlicher Berater bei avaay Medical, erklärt, warum es gut ist, dass sich diese Lücke langsam schließt:

„Für Patient:innen mit chronischen Schmerzen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Übelkeit könnten Edibles ein Segen sein. Sie sind nicht nur leicht einzunehmen und geschmacklich angenehmer als viele andere Formen, sondern könnten durch ihre langsame, gleichmäßige Wirkung auch therapeutische Vorteile bieten – etwa dann, wenn eine stabile Linderung über mehrere Stunden hinweg gefragt ist. Als standardisiertes Arzneimittel könnten Edibles die Therapietreue verbessern, besser in den Alltag integrierbar sein und eine verlässliche, individuell anpassbare Dosierung ermöglichen. Vor allem bei pflegebedürftigen Patient:innen wären sie eine medizinisch kontrollierbare Alternative die einfach verabreichbar ist und vielen Patient:innen genau die Sicherheit bieten könnte, die bisher fehlt. Die Nachfrage nach solchen nicht-inhalativen Darreichungsformen ist da – nicht nur aus praktischen, sondern zunehmend auch aus medizinischen Gründen.“

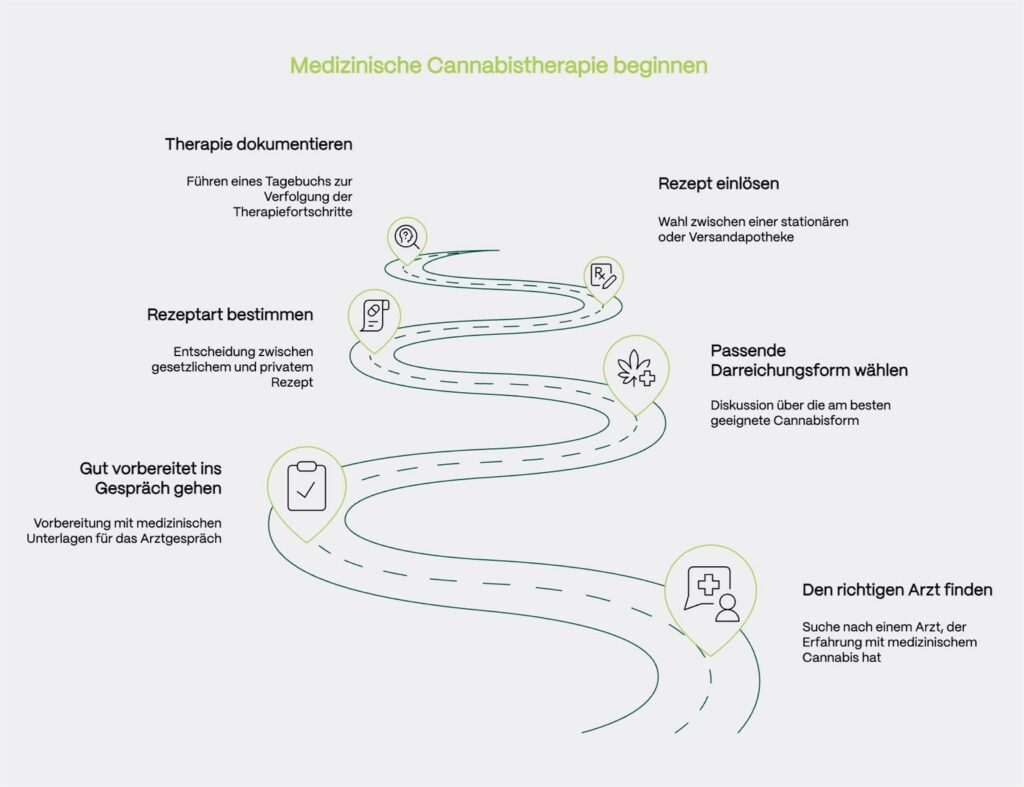

In Deutschland besteht für Patient:innen seit kurzem die Möglichkeit, Edibles in Apotheken aus exakt dosierten Cannabis-Destillaten herstellen zu lassen, die auf einer ärztlichen Verordnung basieren. Im Gegensatz zu selbstgebackenen Brownies aus Cannabutter, bei denen die Wirkstoffmenge schwer einschätzbar ist, enthalten diese Zubereitungen definierte Mengen an THC und CBD. Das bietet einen entscheidenden Vorteil: Die Dosierung ist präzise nachvollziehbar – und damit auch therapeutisch besser steuerbar. Hinzu kommt: Anders als beim Erhitzen von Cannabisblüten in der heimischen Küche, also beim Decarboxylieren, bleiben bei pharmazeutisch hergestellten Cannabis-Destillaten Terpene erhalten, die durch falsche Verarbeitung sonst verloren gehen könnten.

Edibles – die Risiken des Freizeitkonsums

So viel zu den potenziellen Vorteilen von Edibles. Doch wie sieht es mit den Risiken des Freizeitkonsums aus – und was sagt die Forschung dazu? Eine Beobachtungsstudie aus Colorado zeigt: Besonders Edibles führen überproportional oft zu Notaufnahmen-Besuchen mit psychischen Krisen, starker Intoxikation und Herzproblemen.[3] Zwar machen Edibles hier nur einen Bruchteil der verkauften THC-Menge aus – sie sind aber für rund 10 % der cannabisbedingten Notfälle verantwortlich. Besonders häufig: Psychosen, Panikattacken, Herzrasen.

Das liegt nicht nur am Wirkstoff selbst, sondern auch an der schwierigen Dosierung. Wer soll ein Zwanzigstel eines 100-mg-Cookies akkurat abschneiden? Schon 10–30 mg THC gelten als stark berauschend – unregulierte Produkte enthalten oft das Zehnfache. Die Folge: Unbeabsichtigte Überdosierung ist der eher Regelfall, nicht die Ausnahme.[2]

CBD als sanfte Bremse? Nicht ganz.

Lange hielt sich das Gerücht, CBD schwäche den THC-Rausch ab. Eine neue Studie der Johns Hopkins zeigt jedoch das Gegenteil – zumindest bei oraler Einnahme: Wird THC mit einer hohen Dosis CBD kombiniert, steigen sowohl die THC-Konzentration im Blut als auch die Wirkung deutlich an.

Der Grund: CBD verlangsamt den Abbau von THC in der Leber, was zu einer längeren und stärkeren Wirkung führt. Die Studienteilnehmer:innen berichteten von mehr Nebenwirkungen, stärkerem Rausch, mehr Gedächtnisproblemen und einem höheren Puls.[4]

Statt also als „Puffer“ zu wirken, kann CBD – je nach Dosis – den Effekt von THC sogar potenzieren.

Kinder, Unwissen – und das trügerische Format

Edibles sehen aus wie Süßigkeiten – und sind oft genauso verpackt. Das macht sie besonders gefährlich für Kinder: In Kanada gehen drei Viertel aller Cannabis-Vergiftungen bei Kindern auf Edibles zurück.[2] Auch Erwachsene sind nicht gefeit: In Colorado kam es nach der Legalisierung zu einem messbaren Anstieg an Notfällen bei Touristen – viele unterschätzten die Wirkung völlig.[1]

Regulierungen in Kanada und einigen US-Staaten schreiben mittlerweile maximale THC-Dosen pro Portion, Warnhinweise und kindersichere Verpackungen vor. Doch selbst bei legalen Produkten bleibt ein Problem: Viele Nutzer:innen verstehen die Angaben offenbar nicht – oder lesen sie nicht.

Zwischen Genuss und Therapie – was Edibles leisten können

Cannabis-Edibles sind mehr als nur ein weiterer Konsumweg. Sie verkörpern den Wandel des Cannabiskonsums – weg vom schnellen Joint, hin zur diskreteren, kontrollierbaren Einnahmeform. Doch ihre Wirkung kann tückisch sein: Sie kommt spät, wirkt lange und kann – vor allem im Freizeitkontext – leicht überdosiert werden.

In ihrer Stärke liegt aber auch ihr medizinisches Potenzial: In klar definierter Dosis, ärztlich begleitet und pharmazeutisch verarbeitet, könnten Edibles eine wirksame, rauchfreie Alternative für viele Patient:innen darstellen. Zwischen Selbstversuch und Therapie, zwischen Popkultur und Pharmakon braucht es nun vor allem eines: Aufklärung, Regulierung – und den Mut, Cannabisprodukte nicht nur als Droge, sondern als Arzneimittel ernst zu nehmen.

Edibles für Patient:innen: Welche Formen gibt es – und was ist erlaubt?

Für Patient:innen, die Cannabis oral einnehmen möchten, stehen verschiedene Zubereitungsformen zur Verfügung. Während einige seit Jahrhunderten bekannt sind, bleiben andere rechtlich umstritten oder schwer zu dosieren. Ein Überblick über die wichtigsten Edible-Formen – mit ihren Chancen und Grenzen.

1. Cannabis-Tee: Milde Alternative mit therapeutischem Potenzial

Cannabistee gehört zu den ältesten Zubereitungsformen von Cannabis – und für viele Patient:innen ist er eine sanfte, gut verträgliche Alternative zu Inhalation oder hochdosierten Edibles. Anders als beim Rauchen oder Verdampfen wirkt Tee langsamer und weniger intensiv, dafür aber gleichmäßiger über mehrere Stunden. Das macht ihn besonders interessant für Menschen mit chronischen Schmerzen, Schlafstörungen oder Appetitlosigkeit, die eine langanhaltende Linderung bevorzugen.

Allerdings ist die Zubereitung nicht trivial: THC und CBD sind fettlöslich, nicht wasserlöslich – ohne Zugabe von Fett (etwa Milch, Butter oder Öl) bleibt die Wirkung gering. Zudem muss das Cannabis vor der Zubereitung decarboxyliert werden, damit die Cannabinoide aktiviert werden. Für Patient:innen, die Cannabistee nutzen möchten, empfiehlt sich daher eine ärztliche Beratung – und idealerweise eine standardisierte Rezeptur aus der Apotheke, um Dosierung und Wirkung besser kalkulieren zu können.

Mehr Infos: Cannabistee zubereiten: So geht's richtig

Cannabisbutter: Basis vieler Edibles – aber schwer zu dosieren

Cannabisbutter ist die klassische Grundlage für selbstgemachte Edibles wie Brownies, Kekse oder herzhafte Gerichte. Sie entsteht durch das langsame Erhitzen von Cannabis in Butter, wobei die Cannabinoide in das Fett übergehen. Für Patient:innen, die Cannabis oral einnehmen möchten, kann Cannabisbutter eine praktische Lösung sein – vorausgesetzt, die Zubereitung erfolgt korrekt.

Das größte Problem: Die Dosierung ist schwer kontrollierbar. Wie viel THC tatsächlich in einem Teelöffel Butter steckt, hängt von vielen Faktoren ab: Ausgangsmaterial, Erhitzungstemperatur, Dauer der Zubereitung. Wer hier ungenau arbeitet, riskiert entweder Unterdosierung – oder eine unerwartet starke Wirkung. Für medizinische Zwecke empfiehlt sich daher der Einsatz pharmazeutisch hergestellter Cannabis-Destillate, die in Apotheken bezogen werden können. Diese bieten eine exakte Dosierung und lassen sich gezielt in Lebensmittel einarbeiten – ohne die Unsicherheiten selbstgemachter Cannabisbutter.

Mehr Infos: Cannabisbutter: Wirkung, Herstellung und was man wissen sollte

THC-Gummibärchen: Beliebtes Format mit hohem Risikopotenzial – und rechtlichen Grenzen

THC-Gummibärchen gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Cannabis-Edibles – vor allem in Ländern mit legalisiertem Freizeitkonsum wie Kanada oder den USA. Sie sind klein, diskret, portioniert und geschmacklich angenehm. Doch genau das macht sie auch riskant: Ihr harmloses Aussehen verleitet dazu, sie zu unterschätzen. Besonders für Kinder sind THC-Gummibärchen gefährlich, da sie von normalen Süßigkeiten kaum zu unterscheiden sind. In Kanada gehen etwa drei Viertel aller Cannabis-Vergiftungen bei Kindern auf Edibles zurück – viele davon auf Gummibärchen.

Auch für Erwachsene ist die Dosierung tückisch. Während manche Gummibärchen nur 5 mg THC enthalten, weisen andere 25 mg oder mehr auf – eine Dosis, die für Unerfahrene bereits sehr stark wirken kann. Hinzu kommt: Die Wirkung setzt erst nach 30 bis 90 Minuten ein, was zu ungewolltem „Nachlegen" führt.

Sind THC-Gummibärchen in Deutschland legal?

Nein. THC-Gummibärchen sind in Deutschland nicht legal – weder im freien Verkauf noch für den Eigenbedarf. Nach dem Konsumcannabisgesetz (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 KCanG) dürfen THC-haltige Lebensmittel nicht verkauft, abgegeben oder hergestellt werden. Das gilt auch für Cannabis Social Clubs und den Eigenanbau zu Hause.

Ausnahme: Medizinische Nutzung auf Rezept

Patient:innen mit einer ärztlichen Verordnung können in Apotheken pharmazeutisch hergestellte Cannabis-Zubereitungen beziehen, die auf standardisierten THC- und CBD-Destillaten basieren. Diese können – je nach Rezeptur – auch in Form von Gummibärchen oder anderen Edibles hergestellt werden. Der Vorteil: Die Dosierung ist exakt nachvollziehbar, die Qualität geprüft und die Einnahme ärztlich begleitet.

Illegale THC-Gummibärchen aus dem Ausland oder vom Schwarzmarkt sollten Patient:innen unbedingt meiden: Sie enthalten oft unkontrollierte Wirkstoffmengen, Verunreinigungen oder falsche Angaben – und können gesundheitlich riskant sein.

FAQ

Quellen

[1] Barrus, D. G. et al. (2016). Tasty THC: Promises and Challenges of Cannabis Edibles. RTI Press Research Report, 2016: RTI Press OP-0035-1611

[2] Zipursky, J. S., Bogler, O. D. & Stall, N. M. (2020). Edible cannabis. CMAJ – Canadian Medical Association Journal, 192(7), E162.

[3] Monte, A. A. et al. (2019). Acute illness associated with cannabis use, by route of exposure: An observational study. Annals of Internal Medicine, 170(8), 531–537.

[4] Zamarripa, C. A. et al. (2023). Assessment of orally administered Δ⁹-tetrahydrocannabinol when coadministered with cannabidiol on Δ⁹-tetrahydrocannabinol pharmacokinetics and pharmacodynamics in healthy adults: A randomized clinical trial. JAMA Network Open, 6(2), e2254752.