Zahlen und Fakten: Cannabiskonsum in Deutschland und weltweit

Zwischen medizinischer Hoffnung, gesellschaftlicher Akzeptanz und wachsender Regulierung hat sich das Bild von Cannabis in den letzten Jahren grundlegend verändert. Doch wie verbreitet ist der Konsum tatsächlich? Wer konsumiert, wie häufig und mit welchen Folgen? Ein Blick auf die aktuellen Daten aus Deutschland, Europa und der Welt zeigt: Der Cannabiskonsum ist längst kein Randphänomen mehr. Unsere Autorin Adele Hollmann – Cannabis Expertin und Senior Scientific Affairs Managerin

Inhaltsverzeichnis

- Cannabiskonsum – ein global verbreitetes Phänomen

- Ein Blick in die Statistik: Cannabis-Konsum in Deutschland

- Internationaler Vergleich: Zwischen Verbot und Legalisierung

- Cannabis-Legalisierung 2024: Paradigmenwechsel in Deutschland

- Medizinische Nutzung von Cannabis: Therapeutische Chancen und ärztliche Verantwortung

- Cannabiskonsum zwischen Alltag und Aufklärung

- FAQ

- Quellen

- Cannabis ist Alltag geworden: Der Konsum ist längst kein Randphänomen mehr – besonders junge Erwachsene konsumieren regelmäßig.

- Die Legalisierung markiert einen gesellschaftlichen Umbruch: Mit der Teillegalisierung 2024 hat Deutschland ein neues Kapitel aufgeschlagen – weg von Kriminalisierung, hin zu Regulierung und Gesundheitsprävention.

- Cannabis birgt Risiken: Wer jung beginnt oder häufig konsumiert, trägt ein höheres Risiko für psychische Erkrankungen, kognitive Einschränkungen und Abhängigkeit.

- Medizinisches Cannabis wird zugänglicher – aber bleibt komplex: Seit 2024 ist der therapeutische Einsatz deutlich erleichtert. Doch Fachleute betonen die Notwendigkeit ärztlicher Begleitung.

- Aufklärung wird wichtiger denn je: Mit der wachsenden gesellschaftlichen Akzeptanz steigt auch der Bedarf an fundierter Information, evidenzbasierter Prävention und gesundheitspolitischer Verantwortung.

Cannabiskonsum – ein global verbreitetes Phänomen

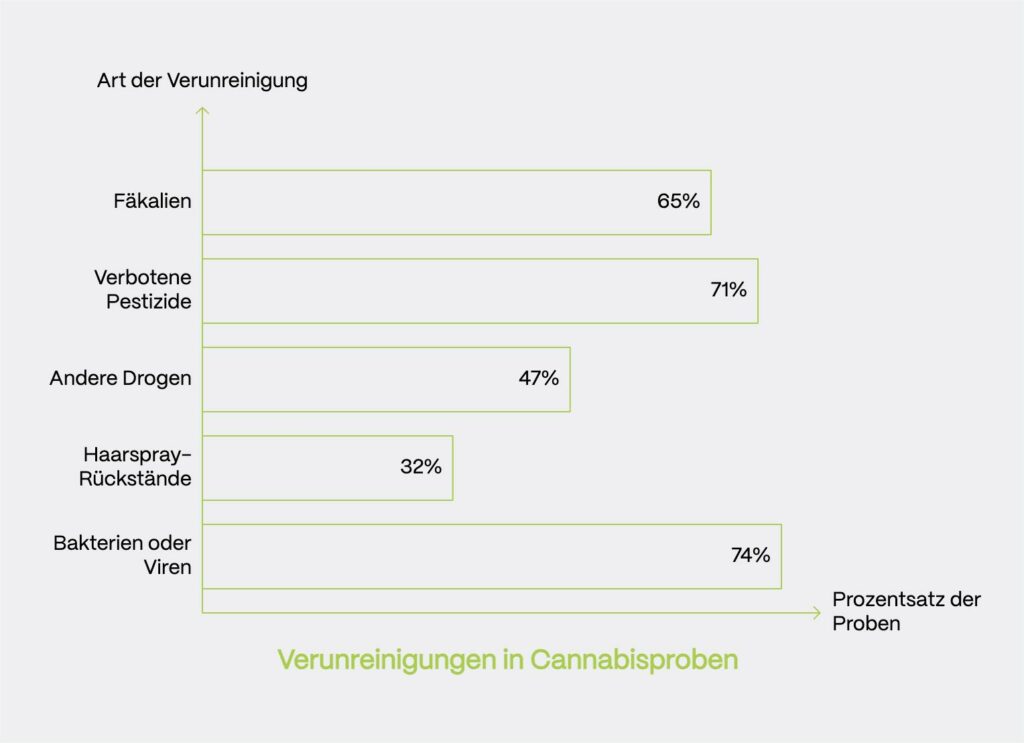

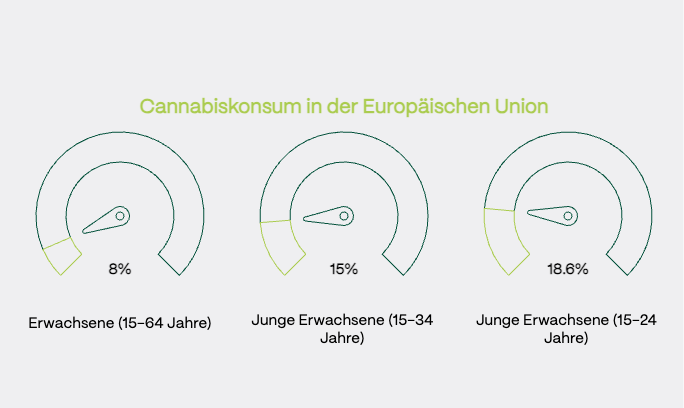

Cannabis gehört zu den am häufigsten konsumierten psychoaktiven Substanzen weltweit. Auch in Europa bleibt der Cannabiskonsum auf hohem Niveau. Laut dem European Drug Report 2024 haben rund 8 % der Erwachsenen in der Europäischen Union im Alter von 15 bis 64 Jahren im vergangenen Jahr Cannabis konsumiert. Das entspricht etwa 22,8 Millionen Cannabiskonsumenten.

Besonders ausgeprägt ist der Konsum bei jungen Erwachsenen: In der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen lag die Jahresprävalenz bei 15 %, bei den 15- bis 24-Jährigen sogar bei 18,6 %. Etwa 3,7 Millionen Menschen gelten als tägliche oder nahezu tägliche Konsumierende – also Menschen, die an 20 oder mehr Tagen im Monat Cannabis konsumieren. Auffällig ist auch, dass rund drei Viertel der Konsumierenden männlich sind und die Mehrheit unter 35 Jahre alt ist.[1]

Tim – Cannabis-Sommelier und Experte für Qualität und Patient:innenversorgung bei avaay Medical zu den Studienergebnissen:

"Diese Zahlen zum Konsumverhalten zeigen: Cannabis ist nicht mehr nur Randphänomen oder Teil jugendlicher Subkultur, sondern längst ein fester Bestandteil gesellschaftlicher Konsumrealität in Europa. Zugleich wird die Vielfalt der Cannabisprodukte – von klassischen Blüten über hochpotente Extrakte bis zu Edibles – größer, was neue Herausforderungen für Regulierung, Prävention und Gesundheitsaufklärung mit sich bringt."

Ein Blick in die Statistik: Cannabis-Konsum in Deutschland

Auch in Deutschland konsumieren viele Menschen Cannabis. Laut einer großen Umfrage aus dem Jahr 2021 hatten etwa 8,8 % der Erwachsenen zwischen 18 und 64 Jahren – also rund 4,5 Millionen Menschen – im vergangenen Jahr Cannabis konsumiert. Besonders häufig greifen junge Menschen zu Cannabis: Etwa jede vierte Person zwischen 18 und 25 Jahren hat laut der Erhebung im letzten Jahr gekifft. Bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren war es etwa jede:r Zwölfte.[2]

Eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2024 bestätigt diesen Trend. Demnach konsumierten 11,4 % der 14- bis 24-Jährigen und 8,2 % der 25- bis 39-Jährigen im letzten Jahr Cannabis. Insgesamt gaben 4,6 % aller Befragten ab 14 Jahren an, in den vergangenen zwölf Monaten konsumiert zu haben. Besonders häufig war der Konsum bei Menschen, die zusätzlich Tabak, E-Zigaretten oder Wasserpfeifen nutzen.[3]

Internationaler Vergleich: Zwischen Verbot und Legalisierung

Im internationalen Vergleich zeigt sich ein heterogenes Bild. Besonders hohe Konsumraten verzeichnet Israel mit rund 27 % der Bevölkerung. Auch in den USA (18 %), Kanada, Chile und Neuseeland sind die Werte deutlich höher als im europäischen Durchschnitt. In Europa gelten Frankreich und Spanien mit jeweils rund 11 % als Spitzenreiter, gefolgt von Italien. Die Niederlande, trotz ihrer liberalen Praxis, liegen mit etwa 9 % im Mittelfeld. In Ländern mit besonders strikter Drogenpolitik – wie Japan – sind belastbare Daten schwer zu erheben, der Konsum jedoch offenbar vergleichsweise niedrig.

Cannabis-Legalisierung 2024: Paradigmenwechsel in Deutschland

Mit der Teillegalisierung im April 2024 hat Deutschland eine neue Ära im Umgang mit Cannabis eingeläutet. Der Besitz von bis zu 25 Gramm zum Eigenkonsum in der Öffentlichkeit sowie der private Anbau von maximal drei Pflanzen sind für Erwachsene ab 18 Jahren legal. In der eigenen Wohnung dürfen bis zu 50 Gramm getrocknetes Cannabis aufbewahrt werden. Der Handel bleibt zunächst verboten; regionale Modellprojekte für den lizensierten Verkauf sind jedoch in Planung. Ziel der Reform ist neben einer besseren Kontrolle des Schwarzmarktes auch der Gesundheits- und Jugendschutz.

Fahrerlaubnis trotz Cannabiskonsum?

Mit der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland im April 2024 wurde auch die rechtliche Bewertung des Cannabiskonsums im Straßenverkehr neu justiert. Seit dem 22. August 2024 gilt ein gesetzlich verankerter THC-Grenzwert von 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum. Dieser Wert soll eine vergleichbare Risikobewertung wie ein Blutalkoholgehalt von 0,2 Promille ermöglichen und ersetzt den zuvor in der Rechtsprechung etablierten Grenzwert von 1,0 Nanogramm.

Für Fahranfänger:innen in der Probezeit sowie für Fahrer:innen unter 21 Jahren bleibt ein absolutes Cannabisverbot bestehen. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von 250 Euro . Bei Überschreitung des THC-Grenzwerts von 3,5 Nanogramm werden 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg fällig. Bei Mischkonsum von Cannabis und Alkohol erhöht sich das Bußgeld auf 1.000 Euro .

Die Einführung des neuen Grenzwerts wurde von Expert:innen begrüßt, da der bisherige Wert von 1,0 Nanogramm als zu niedrig und nicht ausreichend differenzierend angesehen wurde. Der neue Grenzwert soll eine realistischere Einschätzung der Fahrtüchtigkeit ermöglichen und gleichzeitig die Verkehrssicherheit gewährleisten .

Trotz der neuen Regelungen bleibt die Empfehlung bestehen, nach dem Konsum von Cannabis eine ausreichende Wartezeit einzuhalten, bevor man ein Fahrzeug führt. Die genaue Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Konsumhäufigkeit und der individuellen Stoffwechselrate. Im Zweifel sollte lieber länger gewartet werden, um die eigene Sicherheit, die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer:innen und den Führerschein nicht zu gefährden.

Medizinische Nutzung von Cannabis: Therapeutische Chancen und ärztliche Verantwortung

Seit 2017 dürfen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland medizinisches Cannabis verschreiben – zunächst nur unter strengen Voraussetzungen und meist verbunden mit langwierigen Genehmigungsverfahren. Mit der Teillegalisierung im April 2024 hat sich die Lage deutlich verändert: Cannabis zu medizinischen Zwecken gilt seither nicht mehr als Betäubungsmittel, was den bürokratischen Aufwand erheblich reduziert und die Verordnung von Cannabis im Praxisalltag erleichtert.

Zum Einsatz kommt medizinisches Cannabis unter anderem bei chronischen Schmerzen, Spastik, Anorexie oder Wasting und Übelkeit oder Erbrechen. Auch in der Palliativmedizin gewinnt es an Bedeutung.[4] Die Behandlung erfolgt in ärztlicher Verantwortung – individuell abgestimmt auf den Gesundheitszustand der Patientin oder des Patienten, häufig auch in Kombination mit anderen Therapien.

Zwar zeigen Studien ein vielversprechendes therapeutisches Potenzial doch die Datenlage ist in vielen Bereichen noch begrenzt. Fachgesellschaften raten daher zu einer sorgfältigen Indikationsstellung und einer engmaschigen ärztlichen Begleitung – nicht zuletzt wegen möglicher Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten.

Cannabiskonsum zwischen Alltag und Aufklärung

Der Cannabiskonsum ist in Deutschland und vielen Teilen der Welt zur Normalität geworden – besonders unter jungen Erwachsenen. Die Legalisierung in Deutschland markiert dabei nicht nur einen politischen Paradigmenwechsel, sondern spiegelt auch eine gesellschaftliche Realität wider, die längst existierte. Doch mit der Entkriminalisierung wächst auch die Verantwortung: für Aufklärung, für gesundheitliche Prävention und für den Schutz besonders vulnerabler Gruppen.

Die aktuellen Daten zeigen: Cannabis ist weder harmlos noch pauschal gefährlich. Entscheidend sind Konsummuster, Alter und Kontext. Während Gelegenheitskonsum bei Erwachsenen oft folgenlos bleibt, ist intensiver oder früher Einstieg mit Risiken für Psyche, Gesundheit und Alltag verbunden.[5,6] Der gesellschaftliche Umgang mit Cannabis steht damit an einem Wendepunkt – zwischen Pragmatismus und Prävention, zwischen liberaler Haltung und gesundheitspolitischer Verantwortung.

Unser Tipp: Mehr zum Thema erfahrt ihr in unserem Artikel "Der neue Blick auf den Cannabis-Konsum".

FAQ

In welchem Land ist die Nutzung von Cannabis am weitesten verbreitet?

In Israel konsumieren ganze 27 % der Bevölkerung Cannabis, und das, obwohl Cannabis dort eigentlich illegal ist. Allerdings wird der Konsum dort toleriert und nicht streng verfolgt.

Wann wird einem der Führerschein wegen Cannabiskonsum entzogen?

Seit August 2024 gilt in Deutschland ein gesetzlicher THC-Grenzwert von 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum. Wird dieser bei einer Verkehrskontrolle überschritten, drohen Bußgeld, Fahrverbot und Punkte in Flensburg. Besonders streng wird es bei Mischkonsum mit Alkohol – hier reicht oft schon ein geringer THC-Wert für empfindliche Strafen. Für Fahranfänger:innen unter 21 Jahren oder in der Probezeit gilt ein absolutes Cannabisverbot am Steuer. Wer regelmäßig konsumiert oder im Straßenverkehr auffällig wird, kann auch unabhängig von einem Grenzwert zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) aufgefordert werden. Fällt diese negativ aus, ist der Führerschein weg. Für Patient:innen mit ärztlich verordnetem Cannabis gelten Ausnahmen – sie dürfen aber keine Ausfallerscheinungen zeigen.

Wie lange sollte ich nach Cannabiskonsum kein Auto fahren?

Nach einmaligem Konsum solltest du mindestens 24 Stunden warten, bevor du dich wieder ans Steuer setzt. Bei häufigem oder regelmäßigem Konsum können jedoch mehrere Tage notwendig sein – teilweise 48 bis 72 Stunden oder länger, bis der THC-Wert im Blut wieder unter den gesetzlichen Grenzwert von 3,5 ng/ml Serum fällt.

Wie viel ist "gelegentlicher Cannabiskonsum"?

"Gelegentlicher Cannabiskonsum" ist ein Begriff, der häufig in medizinischen, juristischen und verkehrsrechtlichen Kontexten verwendet wird – aber nicht eindeutig gesetzlich definiert ist. Als gelegentlich gilt in der Regel ein Konsum von ein- bis zweimal im Monat, manchmal auch bis zu einmal pro Woche – sofern keine Abhängigkeit oder regelmäßige Gewohnheit vorliegt. Wichtig ist dabei, dass zwischen den Konsumereignissen jeweils ausreichend lange Pausen liegen und kein dauerhafter THC-Spiegel im Körper aufgebaut wird.

Quellen

[1] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2024), European Drug Report 2024: Trends and Developments

[2] Rauschert, C. et al. (2022). The use of psychoactive substances in Germany—findings from the Epidemiological Survey of Substance Abuse 2021. Deutsches Ärzteblatt International, 119, 527–534.

[3] Kotz, D. et al. (2024). Cannabis use in Germany: Frequency, routes of administration, and co-use of inhaled nicotine or tobacco products. Deutsches Ärzteblatt International, 121, 52–57.

[4] Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). (2022). Abschlussbericht der Begleiterhebung nach § 31 Absatz 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zur Verschreibung und Anwendung von Cannabisarzneimitteln.

[5] Karila, L. et al. (2013). Acute and long-term effects of cannabis use: A review. Current Pharmaceutical Design, 20(25).

[6] Gowin, J. L. et al. (2025). Brain function outcomes of recent and lifetime cannabis use. JAMA Network Open, 8(1), e2457069.