Cannabisblüten kaufen: Alles, was Patienten wissen sollten

Seit der Teillegalisierung im Jahr 2024 hat sich vieles verändert – und doch bleibt der Zugang zu Medizinal-Cannabis für viele undurchsichtig. Wer legal Cannabisblüten kaufen möchte, sieht sich mit Diagnosen, Formularen und Fachbegriffen konfrontiert – und mit einem Markt, der streng reguliert, aber noch kaum erklärt ist. Dieser Artikel zeigt, wer theoretisch Cannabisblüten auf Rezept erwerben darf, wie der Weg dorthin aussehen kann, welche Sorten in Apotheken verfügbar sind – und worauf Patient:innen bei der Anwendung achten sollten.

Inhaltsverzeichnis

- Cannabisblüten sind die getrockneten, harzhaltigen Blüten der weiblichen Cannabispflanze – Sie enthalten Cannabinoide wie THC und CBD und werden medizinisch oder auch freizeitlich genutzt.

- Medizinisches Cannabis ist legal, aber verschreibungspflichtig – Cannabisblüten mit THC können bei bestimmten Erkrankungen auf Rezept erworben werden.

- Telemedizin vereinfacht den Zugang – Spezialisierte Plattformen bieten digitale Sprechstunden und vermitteln Rezepte sowie Apotheken mit Live-Beständen.

- Cannabisblüten sind standardisierte Arzneimittel – Die Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen und werden unter anderem nach THC-/CBD-Gehalt ausgewählt.

- Die Wirkung hängt von Sorte, Anwendung und Dosierung ab – Eine individuelle ärztliche Begleitung ist essenziell.

Es beginnt mit einem Rezept. Ein paar Zeilen auf speziellem Papier, unterschrieben von einem Arzt oder einer Ärztin. Was folgt, ist mehr als ein Einkauf: Es ist ein Ausflug in ein medizinisches System, das sich im Umbau befindet – und in eine Kultur, die zwischen Neugier und Unsicherheit schwankt. Cannabisblüten zu kaufen ist heute legal – aber noch lange nicht alltäglich.

Cannabis – ein Stoff, zwei Welten

Die Cannabisblüte ist heute Symbol für zwei gegensätzliche Realitäten: Auf der einen Seite stehen kranke Patient:innen, die das getrocknete Pflanzenmaterial als Schmerzmittel oder Schlafhilfe nutzen. Auf der anderen Seite steht eine Konsumkultur, die lange im Schatten des Strafrechts existierte – und die nun, nach Jahrzehnten der Illegalität, vorsichtig ins Licht tritt.

Seit dem 1. April 2024 ist der Besitz und Anbau bestimmter Mengen Cannabis in Deutschland entkriminalisiert. Doch Cannabisblüten legal kaufen, das geht nach wie vor nur in Apotheken unter Vorlage eines gültigen Rezepts dafür. Denn THC ist in Deutschland nicht frei verkäuflich.

Medizinal-Cannabis auf Rezept: Wie man heute legal Cannabisblüten mit THC erhalten kann

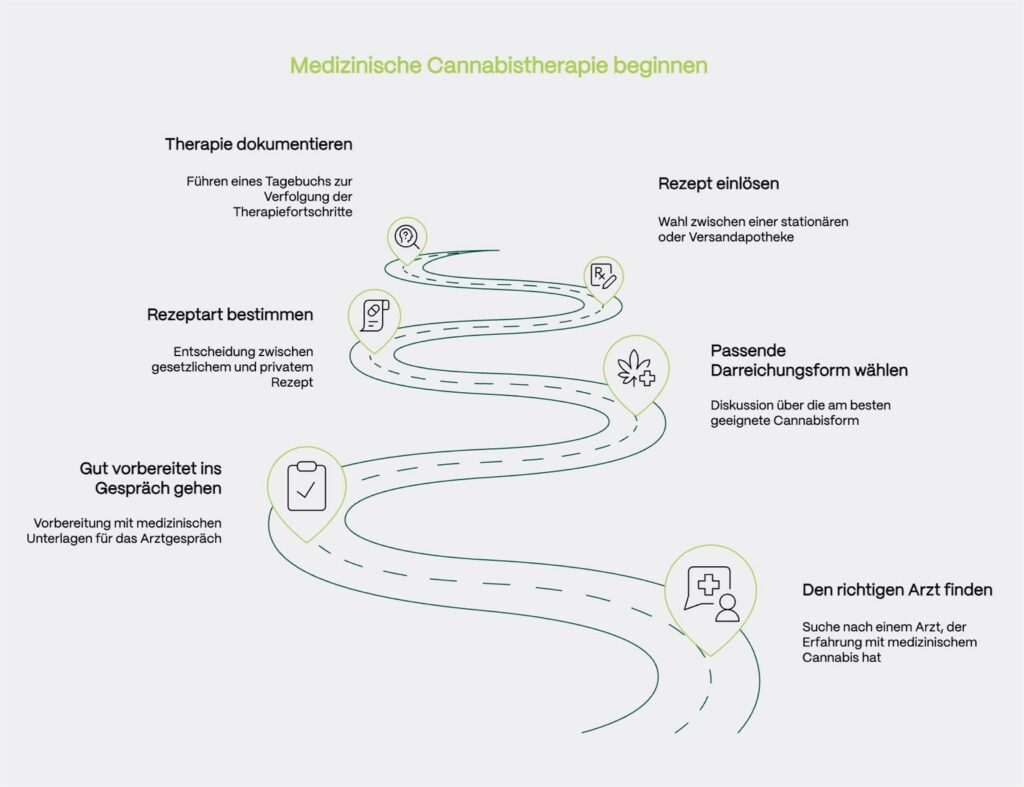

Wer in Deutschland Cannabisblüten mit THC legal erwerben möchte, kann dies seit dem Frühjahr 2017 auch auf Rezept tun – allerdings nicht im Vorbeigehen. Der Zugang zu medizinischem Cannabis auf Rezept ist möglich, aber er folgt einem klar geregelten, mitunter komplexen Verfahren. Es beginnt mit der Diagnose – und endet in einer Apotheke, die weiß, wie man Blüten lagert, prüft und dosiert.

Die medizinische Indikation: Voraussetzung für ein Cannabis-Rezept

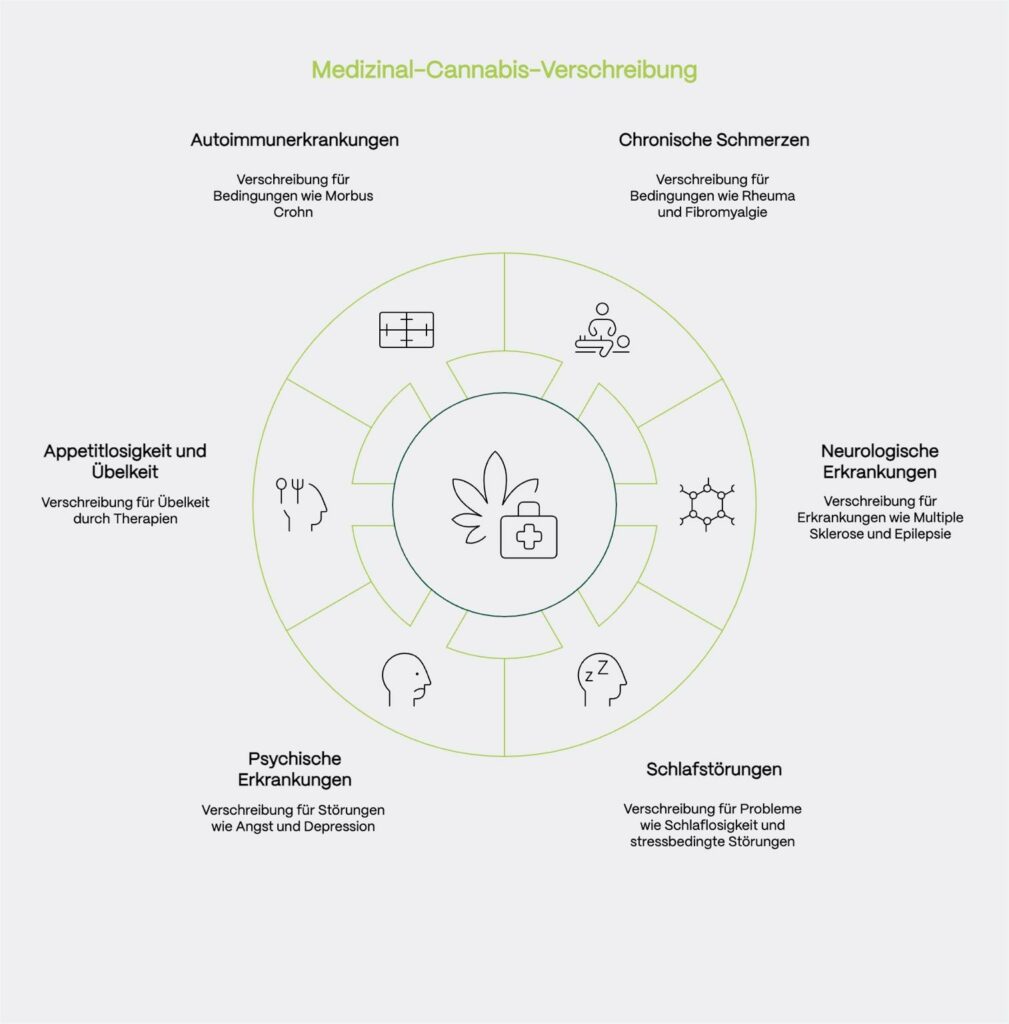

Medizinisches Cannabis ist kein Allheilmittel. Und doch könnte es für Patient:innen ein Weg sein, chronisches Leiden zu lindern. Voraussetzung für ein Rezept ist eine sogenannte „schwerwiegende Erkrankung“. Darunter fallen unter anderem:

- Chronische Schmerzen (z. B. neuropathischer oder tumorbedingter Art)

- Multiple Sklerose mit Spastik

- Appetitlosigkeit und Übelkeit im Rahmen einer Chemotherapie

- Angststörungen und Schlafstörungen, insbesondere wenn herkömmliche Therapien versagen

- Tourette-Syndrom, Epilepsie, Colitis ulcerosa oder Migräne

Wie werde ich Cannabispatient:in?

PATIENT:IN WERDENÄrzt:innen und Telemedizin: Ein wachsendes Netzwerk spezialisierter Anbieter

Lange galt: Wer medizinisches Cannabis wollte, musste erst einmal eine:n Ärzt:in finden, die oder der bereit war, es zu verschreiben. Viele Patient:innen scheiterten – an Vorurteilen, Unwissen oder schlichtem Zeitmangel in der Praxis. Vor allem, weil Cannabis bis zur Teillegalisierung 2024 noch auf einem Betäubungsmittelrezept ausgestellt wurde.

Heute ist das anders. Neben klassischen Haus- oder Fachärzt:innen gibt es inzwischen ein wachsendes Netz an Telemedizin-Plattformen, die sich auf Cannabistherapien spezialisiert haben. Die Telemediziner bieten Online-Fragebögen und digitale Sprechstunden mit ärztlicher Beratung, inklusive Diagnostik, Dokumentation und Rezeptausstellung. Cannabis-Rezepte werden zu den Patient:innen nach hause geschickt oder direkt an spezialisierte Apotheken übermittelt. Die Lieferung der verschriebenen Cannabisprodukte (Blüten, Extrakte, Konzentrate, Destillate etc.) erfolgt bis zur Haustür.

Tim Dresemann, Cannabis-Experte & Sommelier bei avaay Medical, ergänzt:

"Diese neuen Versorgungswege haben insbesondere für chronisch Kranke auf dem Land oder mobilitätseingeschränkte Patient:innen eine enorme Bedeutung. Viele Anbieter arbeiten zudem mit Partner-Apotheken zusammen, die Live-Bestände anzeigen – inklusive Sorten, THC- und CBD-Gehalt, Verfügbarkeit und Lieferzeit."

Cannabisblüten aus der Apotheke

Es gibt eine Vielzahl an Cannabisblüten in Apotheken. Hier tragen sie keine klangvollen Fantasienamen wie im Freizeitbereich, sondern nüchterne Bezeichnungen wie:

- Avaay Signature 23/1

- Zoiks 22/1 PYB

- Avaay 27/1 MIM

- Avaay Khalifa 32/1 KK

Die Zahlen geben den Gehalt an THC und CBD in Prozent an – 23/1 bedeutet 23 % THC und 1 % CBD.

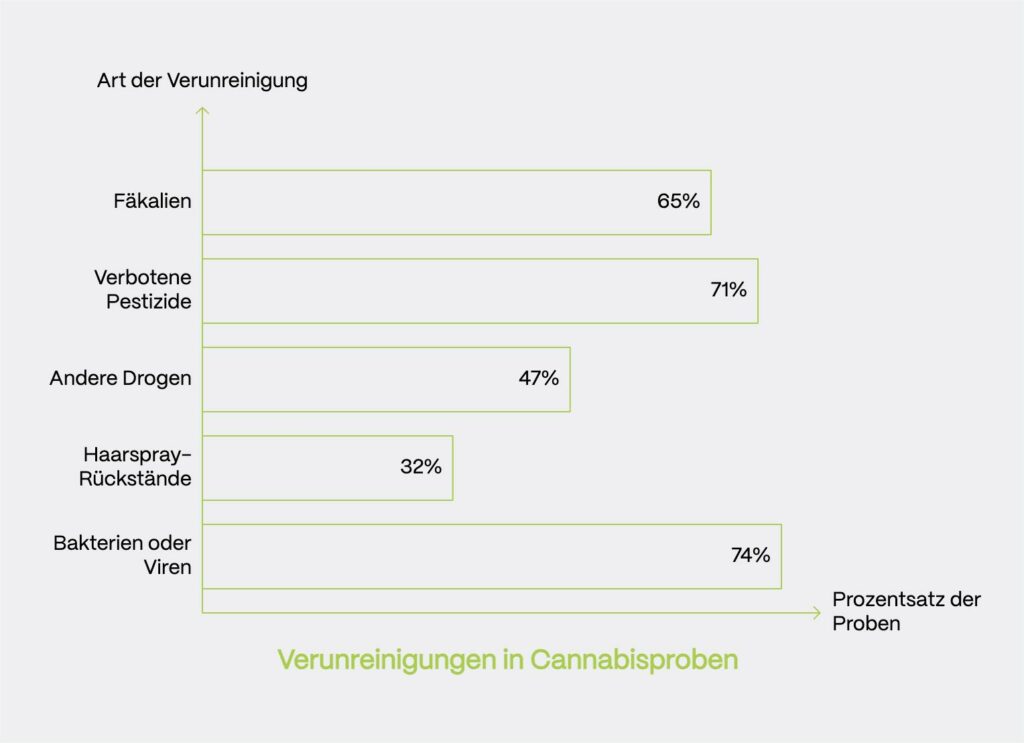

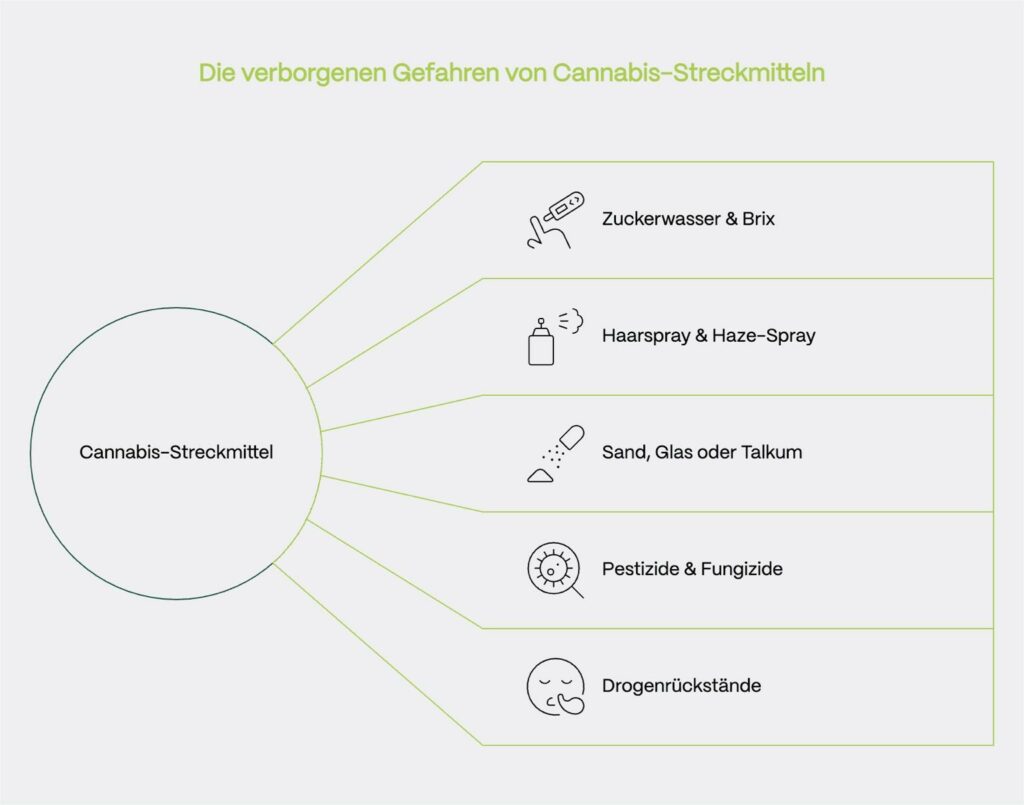

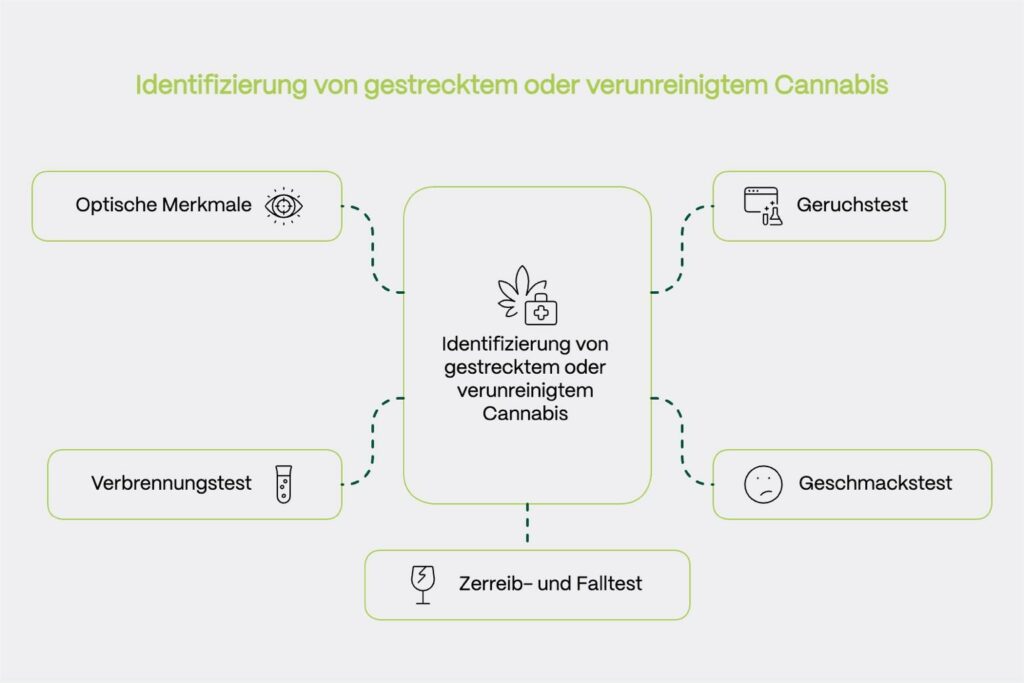

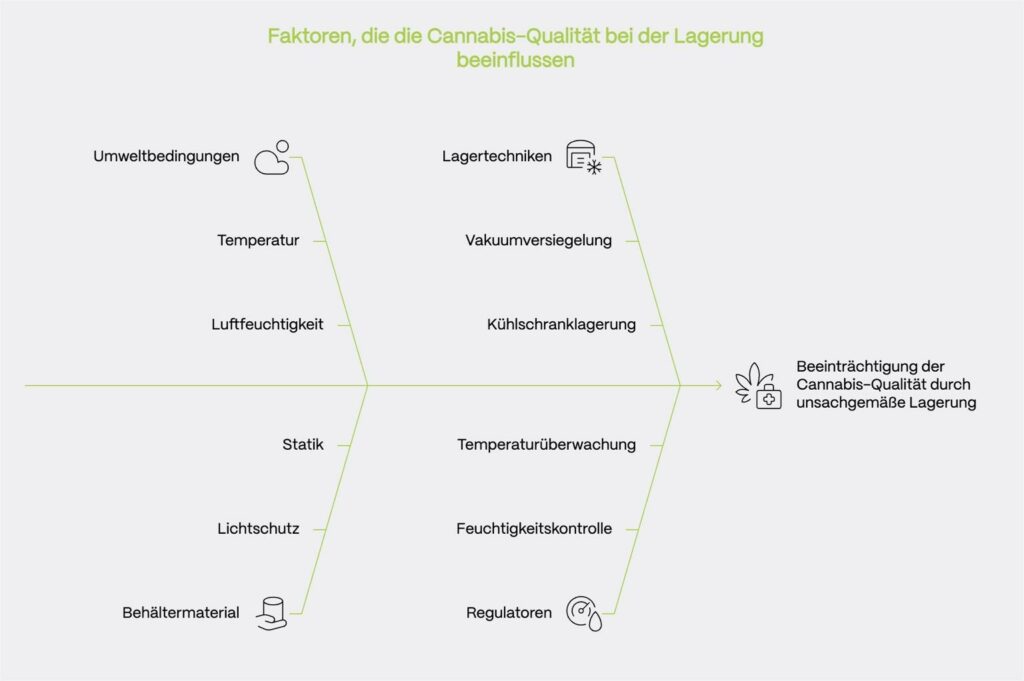

Alle medizinischen Cannabisblüten stammen aus kontrolliertem pharmazeutischem Anbau – oft in Kanada, den Niederlanden oder Portugal. Sie werden geprüft auf Reinheit, Schimmel, Pestizide und Gehaltsschwankungen, bevor sie die Apotheke erreichen. Das Arzneimittelgesetz macht hier keinen Unterschied: Cannabisblüten unterliegen denselben Standards wie jedes andere Medikament.

Preise und Kostenerstattung: Ein Graubereich

Die Preise variieren je nach Sorte, Hersteller, Importweg und Apothekenaufschlag – zwischen 6 und 25 Euro pro Gramm sind üblich. Die gute Nachricht: Gesetzlich Versicherte können sich die Behandlung erstatten lassen – allerdings nur nach vorherigem Antrag bei der Krankenkasse. Und der wird nicht immer bewilligt.

Privatversicherte haben in der Regel bessere Chancen, allerdings hängt auch hier viel vom Vertrag und der medizinischen Begründung ab. Wer keine Erstattung erhält, muss die Behandlung selbst finanzieren.

Unser Tipp: Mehr zum Thema Cannabis auf Rezept findest du auf unserer Seite "Wie werde ich Cannabis-Patient?".

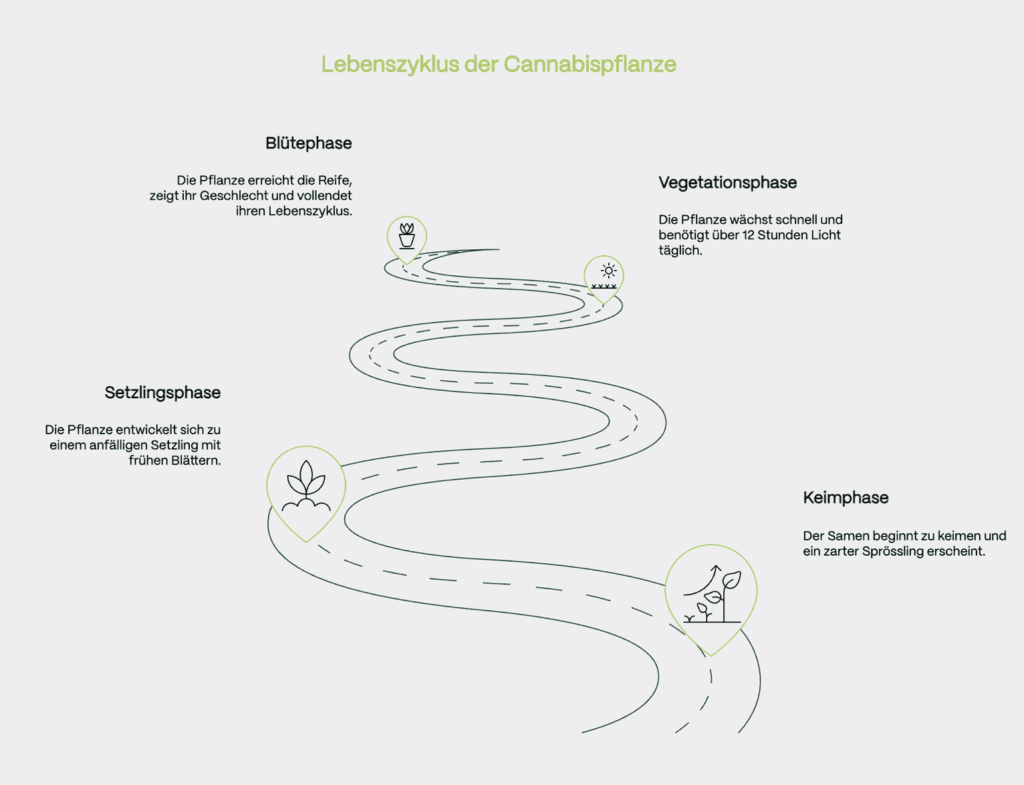

Pflanzenkunde: Alles Wissenswerte über Cannabisblüten

Doch Cannabisblüten sind natürlich mehr als ein medizinisches Produkt. In erster Linie sind sie Teil einer bemerkenswerten Pflanze, die nicht nur wegen ihrer Wirkung, sondern auch aufgrund ihrer biologischen Beschaffenheit spannend ist. Sie bildet sowohl männliche als auch weibliche Blüten aus, die je nach Sorte entweder gemeinsam auf einer Pflanze oder getrennt auf männlichen und weiblichen Pflanzen wachsen.

Für den Anbau mit medizinischer Zielsetzung interessieren sich Züchterinnen und Züchter fast ausschließlich für die weiblichen Pflanzen. Der Grund: Die männlichen Blüten enthalten nur geringe Mengen der wirksamen Cannabinoide – ihre psychoaktive oder therapeutische Wirkung ist entsprechend schwach. Für medizinische Anwendungen sind sie daher von untergeordneter Bedeutung.

Allerdings haben auch sie ihren Platz: Die Fasern der männlichen Pflanzen gelten als robust und eignen sich hervorragend für die Herstellung von Textilien – ein klassisches Beispiel für die vielseitige Nutzbarkeit von Hanf.

Ganz anders die weiblichen Blüten: Sie enthalten eine deutlich höhere Konzentration an Wirkstoffen und bilden damit die Grundlage für viele medizinisch eingesetzte Cannabisprodukte.

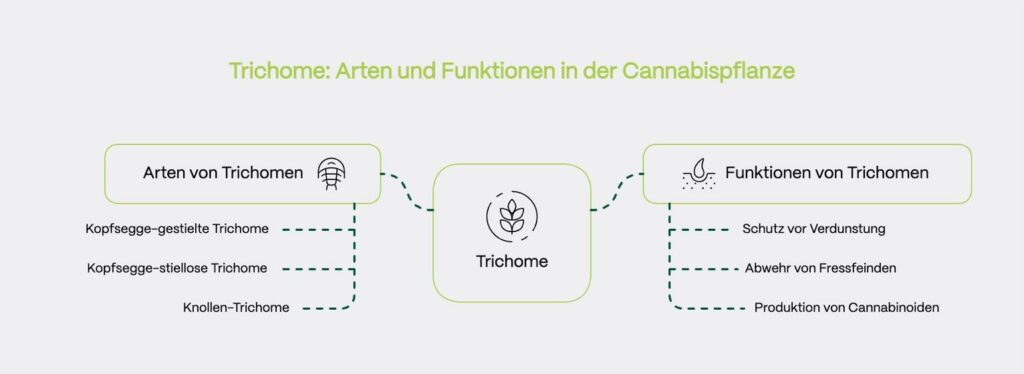

Die Inhaltsstoffe

Die Blüten der Cannabispflanze sind ein komplexer Cocktail aus biologischen Substanzen, deren Zusammenspiel im sogenannten Entourage-Effekt besonders wirksam sein soll. Der Entourage-Effekt ist allerdings noch Gegenstand aktueller Forschung.[1] Es sind vor allem zwei Cannabinoide, die bisher im öffentlichen Diskurs und in der medizinischen Anwendung im Mittelpunkt stehen: THC und CBD.

THC

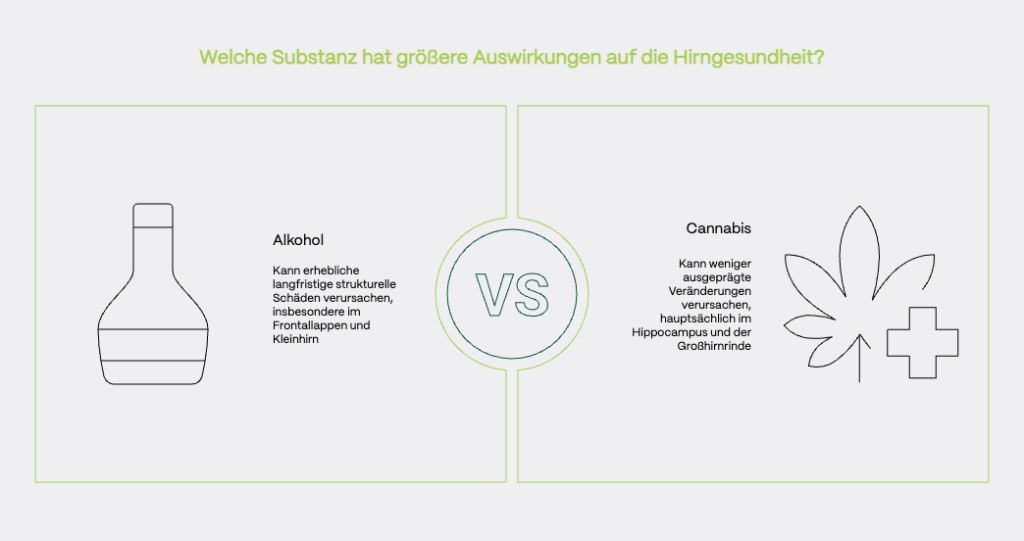

Tetrahydrocannabinol (THC) ist der bekannteste psychoaktive Wirkstoff der Pflanze – jener Stoff, der Cannabis seinen Ruf als Rauschmittel eingebracht hat. THC bindet an den Cannabinoidrezeptor CB1 und entfaltet dort seine ****Wirkung auf Gehirn und Körper.

CBD

Im Gegensatz dazu ist Cannabidiol (CBD) kein Rauschmittel, sondern legal erhältlich – vorausgesetzt, das Produkt enthält nicht mehr als 0,2 Prozent THC. CBD wird vor allem eine entspannende und entzündungshemmende Wirkung zugeschrieben.[2,3] Für viele Anwender:innen ist es genau dieser sanfte Effekt, der CBD attraktiv macht – auch ohne Rezept.

Weitere Cannabinoide und Terpene

Neben THC und CBD enthält die Cannabispflanze über hundert weitere Cannabinoide, ergänzt durch Terpene – flüchtige Duftstoffe, die nicht nur das charakteristische Aroma der Pflanze prägen, sondern ebenfalls Einfluss auf die Wirkung nehmen könnten. Auch hier gilt: Die Forschung ist noch nicht abgeschlossen.[4]

Unser Tipp: Mehr zum Thema erfährst du in unserem Artikel über Terpene.

Aktivierung durch Wärme: Die Decarboxylierung

Cannabinoide entfalten ihre Wirkung nicht unmittelbar. Vor allem THC liegt in frischen Blüten in seiner Vorstufe THCA vor – eine Verbindung ohne psychoaktive Wirkung. Erst durch Erhitzen, die sogenannte Decarboxylierung, wird das wirksame THC freigesetzt.

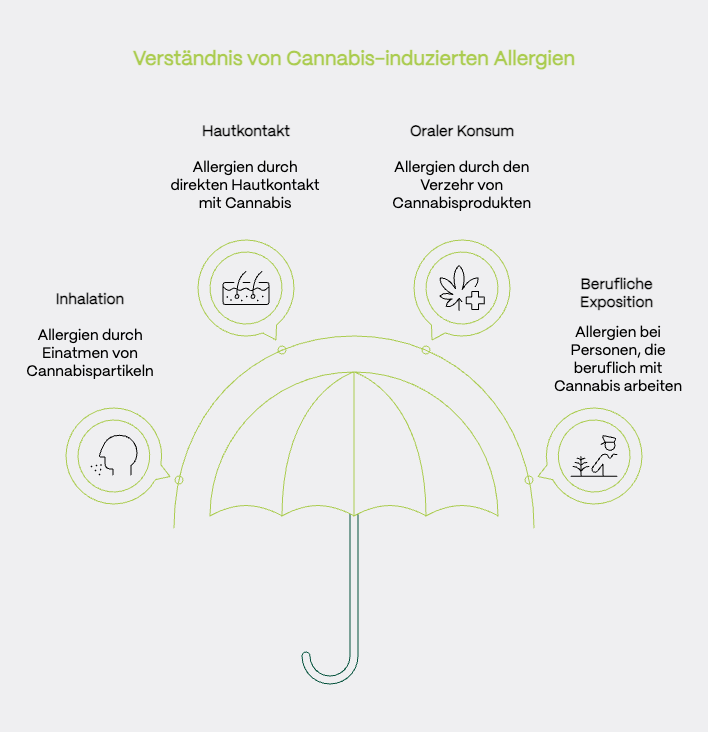

Die optimale Temperatur liegt dabei zwischen 100 und 120 Grad Celsius. Überhitzung ist zu vermeiden – denn dabei könnten empfindliche Terpene verloren gehen. In der Praxis erfolgt die Decarboxylierung meist beim Konsum selbst, etwa beim Vaporisieren. In einigen Fällen jedoch wird sie bereits während der Arzneimittelherstellung durchgeführt.

Die Art der Einnahme beeinflusst die Wirkung erheblich: Während die orale Einnahme eine verzögerte, aber langanhaltende Wirkung erzeugen kann, kann inhaliertes THC schneller, aber kürzer wirken.

Dosierung: individuell, nicht intuitiv

Die Dosierung von Cannabisblüten verlangt Sorgfalt – und sollte stets in Rücksprache mit der behandelnden Ärztin oder dem Arzt erfolgen. Denn sowohl die Potenz der Sorte als auch die Art der Einnahme haben Einfluss auf Wirkung und Dauer.

FAQ

Was sind HHC-Blüten?

HHC-Blüten sind getrocknete Hanfblüten, die mit Hexahydrocannabinol (HHC) – einem halbsynthetischen Cannabinoid – angereichert wurden. Anders als natürliche THC-Blüten enthalten sie kein natürlich vorkommendes HHC, sondern werden nachträglich damit versetzt.

Ist es legal HHC-Blüten zu kaufen?

Nein. Seit dem 27. Juni 2024 ist es in Deutschland strafbar, HHC-Blüten zu kaufen, zu verkaufen, zu importieren oder zu exportieren. Auch Onlinehandel und Postversand sind betroffen. Der Besitz und Konsum von HHC-Blüten bleibt weiterhin legal.

Unser Tipp: Mehr zum Thema findest du in unserem Artikel "Hype vorbei: Darum hat Deutschland HHC verboten".

Quellen

[1] Ferber, S. G., Namdar, D., Hen-Shoval, D., Eger, G., Koltai, H., Shoval, G., Shbiro, L., & Weller, A. (2020). The "entourage effect": Terpenes coupled with cannabinoids for the treatment of mood disorders and anxiety disorders. Current Neuropharmacology, 18(2), 87–96.

[2] Shannon, S., Lewis, N., Lee, H., & Hughes, S. (2019). Cannabidiol in anxiety and sleep: A large case series. The Permanente Journal, 23, 18–041.

[3] Atalay, S., Jarocka-Karpowicz, I., & Skrzydlewska, E. (2019). Antioxidative and anti-inflammatory properties of cannabidiol. Antioxidants, 9(1), 21.

[4] Hanuš, L. O., & Hod, Y. (2020). Terpenes/terpenoids in cannabis: Are they important? Medical Cannabis and Cannabinoids, 3(1), 25–60.