Cannabis: Alles, was Ihr schon immer über Terpene wissen wolltet

Neben den unterschiedlichen Cannabinoid-Gehalten sind die einzelnen Cannabissorten auch durch ihr ganz eigenes Aroma identifizierbar. Manche erinnern an Käse, Vanilleeis, Benzin oder ein Blumenbouquet. Verantwortlich dafür sind unter anderem die Terpene. In unserem Booklet "Die Top 20-Terpene und ihre Effekte" haben wir alles Wissenswerte zum Thema zusammengestellt und erklären, in welchen Sorten man sie findet, wie sie wirken und warum es sie gibt.

Inhaltsverzeichnis

- Was sind Terpene – und warum riecht der Wald nach Wald?

- Rund 200 bekannte Cannabis-Terpene

- Wirkung von Cannabis auf den menschlichen Körper: Terpene als medizinische Hoffnungsträger?

- Ein erster Blick auf die Wirkung – was wir über Cannabis-Terpene bislang wissen

- Jenseits der Terpene – was bestimmt den Duft von Cannabis noch?

- Terpene in Cannabis: Ihre Wirkung ist Gegenstand künftiger Forschung

- FAQ

- Quellen

Schon vor hunderten Jahren wurden aus vielen Pflanzen natürliche Terpene gewonnen, um damit natürliche und teilweise heilende Extrakte herzustellen. Terpene sind der Hauptbestandteil von ätherischen Ölen, die bekannterweise auch therapeutisch eingesetzt werden können.

Ätherische Öle können sowohl über den Duft eine therapeutische Wirkung entfalten als auch über die Haut aufgenommen werden und könnten so eine wohltuende Wirkung haben. Sie werden auch als natürliches Konservierungsmittel eingesetzt, um zu verhindern, dass Bakterien sich in Lebensmitteln bilden und vermehren.

Was sind Terpene – und warum riecht der Wald nach Wald?

Der Begriff „Terpen“ geht auf das lateinische Turpentine zurück – ein Harzextrakt aus Kiefern, der schon früh als Duftstoff Verwendung fand. Doch was hinter diesem Begriff steckt, ist weit mehr als bloße Aromatik. Terpene sind jene flüchtigen Moleküle, die Pflanzen ihre charakteristischen Gerüche verleihen: Lavendel duftet dank ihnen intensiv-blumig, Mango süß und tropisch, Hopfen würzig-herb. Auch Cannabis verdankt ihnen sein unverwechselbares Aroma – mal zitrusartig, mal erdig, mal süßlich-scharf.

Terpene sind chemisch gesehen sekundäre Pflanzenstoffe. Sie kommen in Blüten, Früchten und mitunter auch in Insekten vor und gehören zur größten Gruppe flüchtiger organischer Verbindungen, die die Natur hervorbringt. In der Sprache der Botanik sind sie Duftmoleküle – in der Sprache der Evolution sind sie hochspezialisierte Kommunikationsmittel.

Denn Pflanzen duften nicht aus Zufall. Sie setzen Terpene gezielt ein, um mit ihrer Umwelt zu interagieren. Im Ökosystem Wald spielen Terpene zum Beispiel eine stille, aber zentrale Rolle. Sie regulieren das Mikroklima, beeinflussen Luftfeuchtigkeit und tragen zur typischen Waldluft bei – jener Mischung aus Pinen, Myrcen und anderen flüchtigen Substanzen, die wir tief einatmen und intuitiv als wohltuend empfinden. Manche Terpene wirken sogar wie ein unsichtbares Netzwerk: Sie senden Signale aus, um Schädlinge fernzuhalten oder um Fressfeinde der Schädlinge anzulocken – eine stille Allianz zwischen Pflanze und Tier. Das Terpen Limonen etwa wirkt auf bestimmte Insekten abstoßend – ein Prinzip, das sich auch der Mensch zunutze gemacht hat: Das Mückenschutzmittel Autan riecht nicht ohne Grund nach Zitrone.

So zeigen Terpene eindrücklich, wie durchdacht die Strategien der Natur sind. Sie sind Ausdruck einer ökologischen Intelligenz, in der jede Duftnote eine Funktion erfüllt. Wer also das nächste Mal den würzigen Geruch eines Waldes oder den süßen Duft einer Cannabispflanze wahrnimmt, riecht nicht nur ein Aroma – sondern die Sprache der Pflanzen.

Präventive Maßnahme oder stille Notwehr?

Die Produktion von Terpenen folgt keinem starren Plan – sie ist ebenso Strategie wie Reaktion. Pflanzen setzen diese aromatischen Verbindungen nicht nur vorsorglich ein, um Fressfeinde auf Abstand zu halten. Sie reagieren auch auf Stress. Wenn Wasser knapp wird, die Nährstoffversorgung stockt oder extreme Hitze droht, steigt die Terpenkonzentration in vielen Pflanzenarten signifikant an. Ist es ein Hilferuf? Eine biochemische Notwehr? Oder schlicht ein universales Programm, das zwischen Bedrohungen nicht unterscheidet?

Terpene wirken dabei in alle Richtungen. Einige locken auch Insekten an, um die Bestäubung zu sichern. Die Cannabispflanze allerdings geht einen anderen Weg. Sie ist eine Windbestäuberin. Ihre Blüten sind unscheinbar, grün, nicht für das Auge von Insekten gedacht. Doch sie ist keineswegs passiv. Mithilfe lichtsensitiver Pigmente erkennt sie den Tagesverlauf und nutzt gezielt das Licht, um tagsüber Terpene freizusetzen – ein fein austariertes Timing im Kampf gegen Schädlinge.

Die Wirkung bleibt nicht an der Oberfläche. Oberirdisch schützen Terpene vor Mikroben – Pilzen, Bakterien, Krankheitserregern. Unterirdisch zeigen sie ein anderes Gesicht: Dort, wo das Wurzelwerk auf die unsichtbare Welt des Bodens trifft, gehen Pflanzen symbiotische Beziehungen mit Mikroorganismen ein. Mit der Pflanze harmonierende Pilze und Bakterien liefern Mineralien, die die Pflanze allein nicht erreichen könnte. Im Gegenzug fließen zuckerhaltige Ausscheidungen – ein Tauschgeschäft auf molekularer Ebene.

Nach diesem Blick auf die übergreifende Bedeutung von Terpenen richtet sich der Fokus nun auf einen besonderen Mikrokosmos: die Terpene in Cannabis.

Rund 200 bekannte Cannabis-Terpene

Von den über 20.000 Terpenen, die bislang in der Pflanzenwelt identifiziert wurden, entfallen rund 200 auf Cannabis. Diese Vielfalt ist nicht nur biochemisch bemerkenswert – sie hat auch praktische Konsequenzen: In der medizinischen Anwendung gewinnt das Terpenprofil zunehmend an Bedeutung. Was früher grob in „Sativa“ oder „Indica“ unterteilt wurde, wird heute differenzierter betrachtet – über sogenannte Chemovare, die das Zusammenspiel von Cannabinoiden und Terpenen in ihrer Gesamtheit erfassen.

Die Fortschritte in der Analytik ermöglichen es, Blüten gezielter auszuwählen – basierend auf ihrem individuellen, potenziellen Wirkstoffprofil. Für viele Cannabis-Patient:innen ist das Terpenprofil ein entscheidender Hinweisgeber: auf mögliche Wirkungen, Geschmacksnuancen und Verträglichkeiten.

Wirkung von Cannabis auf den menschlichen Körper: Terpene als medizinische Hoffnungsträger?

Tatsächlich berichten viele, die Cannabis auf Rezept verordnet bekommen haben, von beruhigenden, stimmungsaufhellenden oder schmerzlindernden Effekten, die sie bestimmten Terpenprofilen zuschreiben. Doch wissenschaftlich ist das Terrain noch dünn. Während die Wirkmechanismen der Cannabinoide zunehmend verstanden werden, sind die Effekte der Terpene auf den menschlichen Organismus bislang nur in Ansätzen erforscht.

Zahlreiche Studien deuten jedoch an: Terpene wirken nicht isoliert, sondern modulierend – sie beeinflussen, wie Cannabinoide im Körper wirken, wie stark sie das Endocannabinoid-System stimulieren, und möglicherweise auch, wie lange oder intensiv bestimmte Effekte anhalten. Diese Wechselwirkungen werden unter dem Begriff Entourage-Effekt zusammengefasst – einer Theorie zufolge also einer Art synergistischen Zusammenspiels verschiedener pflanzlicher Inhaltsstoffe, das über die Wirkung der Einzelkomponenten hinausgeht.[7]

Was heute noch als Hypothese gilt, könnte morgen therapeutische Relevanz gewinnen: In der Kombination von Terpenen und Cannabinoiden liegt womöglich ein bislang unterschätztes Potenzial – für individualisierte Therapien, fein abgestimmte Rezepturen und ein besseres Verständnis pflanzlicher Synergie.

Ein erster Blick auf die Wirkung – was wir über Cannabis-Terpene bislang wissen

Noch steht die Forschung zu den medizinischen Potenzialen von Terpenen am Anfang. Verlässliche Aussagen über ihre Wirkung am Menschen sind bislang rar – belastbare klinische Studien fehlen weitgehend. Doch erste Hinweise lassen sich aus präklinischen Untersuchungen gewinnen: Tiermodelle und Laborstudien liefern vorsichtige Anhaltspunkte, in welche Richtung bestimmte Terpene wirken könnten.

Im Zentrum des wissenschaftlichen Interesses stehen dabei derzeit vor allem vier Verbindungen: Beta-Caryophyllen, Limonen, Linalool und Pinen. In der folgenden Übersicht betrachten wir diese Terpene etwas genauer – als Versuch einer ersten Annäherung an ihre möglichen pharmakologischen Eigenschaften.

Beta-Caryophyllen

Das Terpen Beta-Caryophyllen findet sich nicht nur in Cannabis, sondern zum Beispiel auch in Zimt oder Basilikum. Es zeichnet sich durch seinen würzig-pfeffrigen Geruch aus und ist auch unter den Bezeichnungen b-Caryophyllen, β-Caryophyllen oder Caryophyllen bekannt. Besonders spannend: Das Terpen könnte an den CB2-Rezeptor im menschlichen Körper binden und damit parallel als Endocannabinoid wirken.

In einer Studie an Mäusen untersuchten Forschende der Universität Bonn die Terpen-Wirkung von Beta-Caryophyllen unter anderem bei neuropathischen Schmerzen. Sie beobachteten bei den Mäusen eine Abschwächung der Schmerzempfindlichkeit und konnten auch nach längerer Behandlung keine Anzeichen von Toleranz gegenüber dieser Cannabis-Terpen-Wirkung feststellen.

Die Wissenschaftler:innen kamen zum Schluss, dass insbesondere die regelmäßige orale Verabreichung des Terpens Beta-Caryophyllen bei lang anhaltenden, lähmenden Schmerzzuständen hochwirksam sein könnte.[1]

Eine Untersuchung der United Arab Emirates University, die ebenfalls an Mäusen durchgeführt wurde, ließ unter anderem auf eine potenziell angstlindernde Wirkung des Cannabis-Terpens schließen. Entsprechende Studien zu dieser Wirkung auf den Menschen stehen ebenfalls aus.[2]

Limonen

Das Terpen Limonen ist Hauptbestandteil der ätherischen Öle von Zitrusfrüchten und verströmt entsprechend auch als Cannabis-Terpen ein Zitrusaroma. In den 2018 veröffentlichten Ergebnissen einer Laboruntersuchung verzeichneten Forschende durch d-Limonen eine Hemmung des Wachstums von Lungenkrebszellen.[3]

Bereits 2013 waren die Ergebnisse einer offenen klinischen Pilotstudie publiziert worden, an welcher 43 Frauen teilgenommen hatten, bei denen kürzlich operabler Brustkrebs diagnostiziert worden war. Im Rahmen der Untersuchung nahmen sie zwei bis sechs Wochen vor der chirurgischen Entfernung des Tumors täglich zwei Gramm Limonen ein.

Tatsächlich führte die kurzzeitige Einnahme des Terpens Limonen im Tumorgewebe zu einem signifikanten Rückgang der Expression von Cyclin D1 – einem Protein, welches eine entscheidende Rolle beim Zellwachstum spielt. Allerdings konnten bei anderen wichtigen Biomarkern nur minimale Veränderungen festgestellt werden.

Die Forschenden betonten hier besonders die Notwendigkeit weiterer Studien, um einer potenziellen Cannabis-Terpen-Wirkung auf den Menschen auf den Grund gehen zu können und damit zu klären, ob das Terpen Limonen bei der Behandlung und Prävention von Brustkrebs infrage kommen könnte.[4]

Linalool

Das Terpen Linalool ist, abgesehen von seinem Vorkommen in Cannabis, zum Beispiel in Lavendel enthalten und findet wegen seines süßen, blumigen Dufts gerne in Kosmetika Verwendung. Allerdings kann Linalool bei Duftstoffallergiker:innen allergische Reaktionen hervorrufen.

2018 publizierten Forschende der japanischen Universität Kagoshima in „Frontiers in Behavioral Neuroscience“ Ergebnisse einer Untersuchung an Mäusen, nach denen die Terpen-Wirkung von Linalool angstlindernder Natur sein könnte. Gleichzeitig stellten sie bei den Tieren keine motorischen Beeinträchtigungen fest.

Da jene Mäuse, die über keinen intakten Geruchssinn verfügten, nicht von dem angstlösenden Effekt profitierten, kamen die Wissenschaftler:innen zum Schluss, dass der Geruch von Linalool ursächlich für diese Terpen-Wirkung verantwortlich sein muss.[5]

Pinen

Mit seinem holzigen, erdigen Geruch weckt Pinen Assoziationen an den Duft von Kiefern. Neben seinem Vorkommen in der Cannabispflanze lässt sich das Terpen Pinen in Ölen von Nadelbäumen genauso nachweisen wie in Eukalyptus- oder Orangenschalenöl. Pinen verleiht medizinischen Cannabisblüten ein frisches, klares Aroma, das von Cannabispatient:innen häufig als sehr angenehm empfunden wird.

Unterschieden wird bei diesem Cannabis-Terpen in Alpha-Pinen und Beta-Pinen, wobei Letzteres potenziell über antibakterielle Eigenschaften verfügt. So ergaben Labortests am teilweise antibiotikaresistenten Campylobacter jejuni, einem häufigen Erreger von Durchfallerkrankungen, dass Pinen dessen Antibiotika-Resistenz effektiv regulieren könnte. Aufgrund der vielversprechenden Ergebnisse gaben die beteiligten Wissenschaftler:innen eine Empfehlung für weitere Untersuchungen zu diesem Thema ab.[6]

Jenseits der Terpene – was bestimmt den Duft von Cannabis noch?

Doch wie eindeutig ist der Zusammenhang zwischen Terpenen und Duft tatsächlich? Eine aktuelle Studie von Iain W. H. Oswald und Kolleg:innen bringt Bewegung in ein lange als gesichert geltendes Feld. Unter dem Titel „Minor, Nonterpenoid Volatile Compounds Drive the Aroma Differences of Exotic Cannabis" zeigt die Untersuchung: Auch andere flüchtige Verbindungen – darunter Schwefelverbindungen – prägen das Aroma der Cannabispflanze wesentlich.[8]

Diese Erkenntnis hat weitreichende Konsequenzen. Die Aromatik verschiedener Cannabissorten ist komplexer als bisher angenommen – und schwerer zu konservieren. Denn viele dieser nicht-terpenoiden Substanzen sind besonders flüchtig und damit analytisch schwer zu erfassen.

Die Forschung steht hier noch am Anfang. Doch die Neugier ist groß: Künftig könnten Anbau- und Lagerungsverfahren entwickelt werden, die gezielt bestimmte Duftprofile bewahren – eine Perspektive, die nicht nur für Genusskonsumierende, sondern auch für Patient:innen von Bedeutung sein könnte.

Terpene in Cannabis: Ihre Wirkung ist Gegenstand künftiger Forschung

Bei der Auswahl geeigneter medizinischer Cannabisblüten rückt die Analyse deren individueller chemischer Profile für Cannabispatient:innen zunehmend in den Vordergrund. Während im Zuge dessen auch ein verstärkter Fokus auf die Rolle einzelner Terpene gelegt wird, lassen sich aufgrund fehlender Untersuchungen über die Terpen-Wirkungen auf den Menschen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine zuverlässigen Aussagen treffen.

Labor- und Tierstudien deuten darauf hin, dass Cannabis-Terpene womöglich über beruhigende, antibakterielle und schmerzlindernde Eigenschaften verfügen und unter Umständen Tumorwachstum hemmen könnten. Es bleibt zu hoffen, dass weitergehende Forschungen diesen ersten Anhaltspunkten auf den Grund gehen.

Ob und inwiefern Terpene mit Cannabinoiden in Wechselwirkung treten und damit zu einem Entourage-Effekt beitragen, kann vom heutigen Stand der Forschung aus nicht abschließend beurteilt werden.

FAQ

Was sind Terpene?

Terpene sind eine Gruppe von flüchtigen organischen Verbindungen, die natürlicherweise in Pflanzen vorkommen. Sie sind für die Aromen und Düfte vieler Pflanzen verantwortlich und könnten verschiedene gesundheitsfördernde Eigenschaften haben.

Was sind Terpene bei Cannabis?

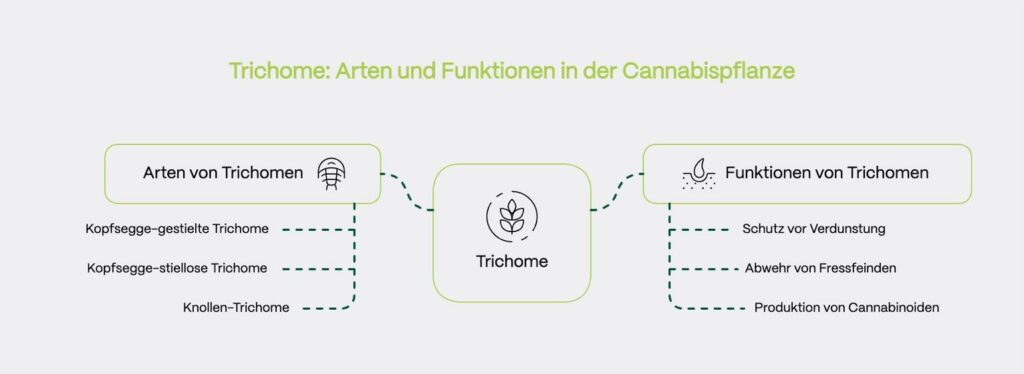

Terpene sind aromatische Verbindungen, die der Cannabispflanze ihren charakteristischen Geruch und Geschmack verleihen – von zitrusartig über erdig bis hin zu süßlich oder würzig. Sie werden in den Trichomen der Pflanze gebildet, also dort, wo auch Cannabinoide wie THC und CBD entstehen. Neben ihrer Duftfunktion übernehmen Terpene auch biologische Aufgaben: Sie schützen die Pflanze vor Schädlingen, Mikroben und Umwelteinflüssen. In der medizinischen Anwendung von Cannabis gewinnen Terpene zunehmend an Bedeutung, da Studien vermuten lassen, dass sie die Wirkung der Cannabinoide modulieren und zum sogenannten Entourage-Effekt beitragen könnten.

Wo kommen Terpene vor?

Terpene finden sich in nahezu allen Pflanzen – besonders konzentriert in Blüten, Kräutern, Früchten, Harzen und Nadeln. Sie sind Hauptbestandteile ätherischer Öle und prägen den charakteristischen Duft von Lavendel, Rosmarin, Zitrusfrüchten, Tannen, Hopfen oder Cannabis. Neben ihrer Rolle als Duftstoffe übernehmen sie ökologische Funktionen: Sie dienen Pflanzen zur Abwehr von Schädlingen, zur Anlockung von Bestäubern oder zur Kommunikation mit ihrer Umwelt. Auch einige Pilze und Insekten produzieren Terpene – etwa als Lock- oder Abwehrstoffe.

Was bewirken Terpene im Wald?

Im Wald dienen Terpene den Pflanzen als Abwehrmechanismus gegen Schädlinge und zur Kommunikation mit anderen Organismen. Sie beeinflussen das Waldaroma, locken Bestäuberinsekten an und tragen zur Vielfalt des Ökosystems bei.

Welches Terpen macht "high"?

Keines. Terpene selbst machen nicht „high“ – diese psychoaktive Wirkung geht ausschließlich vom Cannabinoid THC (Tetrahydrocannabinol) aus. Terpene wie Myrcen, Limonen oder Linalool haben zwar aromatische und möglicherweise stimmungsbeeinflussende Eigenschaften, wirken jedoch nicht berauschend im engeren Sinne. Allerdings vermuten Wissenschaftler:innen, dass einige Terpene die Wirkung von THC modulieren können – eine Hypothese, die im Zusammenhang mit dem sogenannten Entourage-Effekt diskutiert wird. Gesichert ist diese Wechselwirkung bislang jedoch nicht. Terpene verstärken also womöglich die Wirkung – sie verursachen sie aber nicht.

Welche Cannabissorten sind die Top 3 nach Terpenen?

Eine eindeutige Rangliste gibt es bislang nicht – der Terpengehalt kann je nach Anbaumethode, Genetik, Lagerung und Analyseverfahren variieren. Dennoch haben sich einige Sorten einen Namen gemacht, weil sie besonders ausgeprägte Terpenprofile aufweisen. Hierzu gehören Super Lemon Haze und OG Kush.

Quellen

[1] Klauke, A.-L., Racz, I., Pradier, B., Markert, A., Zimmer, A. M., Gertsch, J., & Zimmer, A. (2014). The cannabinoid CB₂ receptor-selective phytocannabinoid beta-caryophyllene exerts analgesic effects in mouse models of inflammatory and neuropathic pain. European Neuropsychopharmacology, 24(4), 608–620.

[2] Bahi, A., Al Mansouri, S., Al Memari, E., Al Ameri, M., Nurulain, S. M., & Ojha, S. (2014). β-Caryophyllene, a CB₂ receptor agonist, produces multiple behavioral changes relevant to anxiety and depression in mice. Physiology & Behavior, 135, 119–124.

[3] Yu, X., Lin, H., Wang, Y., Lv, W., Zhang, S., Qian, Y., Deng, X., Feng, N., Yu, H., & Qian, B. (2018). d-Limonene exhibits antitumor activity by inducing autophagy and apoptosis in lung cancer. OncoTargets and Therapy, 11, 1833–1847.

[4] Miller, J. A., Lang, J. E., Ley, M., Nagle, R., Hsu, C. H., Thompson, P. A., Cordova, C., Waer, A., & Chow, H. H. (2013). Human breast tissue disposition and bioactivity of limonene in women with early-stage breast cancer. Cancer Prevention Research, 6(6), 577–584.

[5] Harada, H., Kashiwadani, H., Kanmura, Y., & Kuwaki, T. (2018). Linalool odor-induced anxiolytic effects in mice. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 12, 241.

[6] Kovač, J., Šimunović, K., Wu, Z., Klančnik, A., Bucar, F., Zhang, Q., & Možina, S. S. (2015). Antibiotic resistance modulation and modes of action of (–)-α-pinene in Campylobacter jejuni. PLoS ONE, 10(4), e0122871.

[7] Ferber, S. G., Namdar, D., Hen-Shoval, D., Eger, G., Koltai, H., Shoval, G., Shbiro, L., & Weller, A. (2020). The "entourage effect": Terpenes coupled with cannabinoids for the treatment of mood disorders and anxiety disorders. Current Neuropharmacology, 18(2), 87–96.

[8] Oswald, I. W. H., Paryani, T. R., Sosa, M. E., Ojeda, M. A., Altenbernd, M. R., Grandy, J. J., Shafer, N. S., Ngo, K., Peat, J. R. III, Melshenker, B. G., Skelly, I., Koby, K. A., Page, M. F. Z., & Martin, T. J. (2023). Minor, nonterpenoid volatile compounds drive the aroma differences of exotic cannabis. ACS Omega, 8(42), 39203–39216.