Entourage-Effekt: Ist Cannabis mehr als die Summe seiner Teile?

Seit der Begriff „Entourage-Effekt“ Ende der 1990er Jahre erstmals wissenschaftlich auftauchte, ranken sich viele Seit der Begriff „Entourage-Effekt“ Ende der 1990er Jahre erstmals wissenschaftlich auftauchte, ranken sich viele Erwartungen um das Konzept. Die Grundidee hinter dem Entourage-Effekt bei Cannabis: die vielen Inhaltsstoffe der Cannabispflanze wirken zusammen besser als allein. Aber was ist dran an dieser Theorie? Und was zeigt die aktuelle Studienlage?

- Synergie statt Einzelwirkung: Cannabinoide, Terpene und Flavonoide könnten gemeinsam stärker wirken als isoliert.

- Vollspektrum im Fokus: Der Effekt wird vor allem mit Vollspektrum-Extrakten in Verbindung gebracht.

- Mehr als Duftstoffe: Terpene wie Linalool oder Myrcen zeigen pharmakologisches Potenzial.

- Der Entourage-Effekt ist noch nicht bewiesen: Die Datenlage ist vielversprechend, aber uneinheitlich – es fehlen klinische Studien.

- Zukunftsmodell: Personalisierte Cannabistherapie auf Basis gezielter Wirkstoffkombinationen gilt als realistisches Ziel.

Inhaltsverzeichnis

Was genau ist der Entourage-Effekt?

Der Begriff Entourage-Effekt (zu Deutsch: Begleit-Effekt) beschreibt, wie bestimmte, eigentlich inaktive, körpereigene Fettsäuren die Wirkung von aktiven Endocannabinoiden verstärken können.

Später wurde die Idee auf Cannabis übertragen: Terpene, Flavonoide und andere Cannabinoide wie CBG oder CBC könnten die Wirkung von THC und CBD verstärken, modulieren oder besser verträglich machen. (Einige sprechen deshalb auch vom Terpen-Entourage-Effekt.)

Besonders häufig wird er in Zusammenhang mit sogenannten Vollspektrumextrakten genannt – also Cannabisextrakten, die das gesamte Spektrum der Pflanze enthalten. Also nicht nur isolierte Wirkstoffe wie reines CBD, sondern auch Nicht-Cannabinoide.

Eine Hanfpflanze, drei Wege: Isolat, Breitspektrum und Vollspektrum

Cannabis ist nicht gleich Cannabis. Wer therapeutisch mit der Pflanze arbeitet, begegnet schnell drei zentralen Begriffen: Isolat, Breitspektrum und Vollspektrum. Sie stehen für unterschiedliche Herangehensweisen – mit jeweils eigenen Vorzügen und Grenzen.

Isolat

Ein Isolat ist der reinste Extrakt eines einzelnen Cannabinoids – meist CBD oder THC – mit einem Reinheitsgrad von bis zu 99,9 %. Alle anderen Pflanzenstoffe (wie Terpene, Flavonoide oder weitere Cannabinoide) wurden entfernt.

Breitspektrum

Breitspektrum (Broad Spectrum) umfasst mehrere Cannabinoide und Terpene, allerdings ohne THC. Es richtet sich an Menschen, die die Vielfalt der Pflanzenstoffe nutzen möchten, aber auf THC verzichten wollen oder müssen. Der Begriff Breitspektrum wird vor allem im CBD-Markt verwendet – und dort meint er „alle Cannabinoide außer THC“. Es ist also per Definition THC-frei.

Vollspektrum

Ein Vollspektrum-Extrakt enthält alle natürlichen Inhaltsstoffe der Pflanze – also Cannabinoide inklusive THC, Terpene, Flavonoide und andere sekundäre Pflanzenstoffe. Was genau in einem Vollspektrum-Produkt enthalten ist, schwankt – von Charge zu Charge, von Sorte zu Sorte.

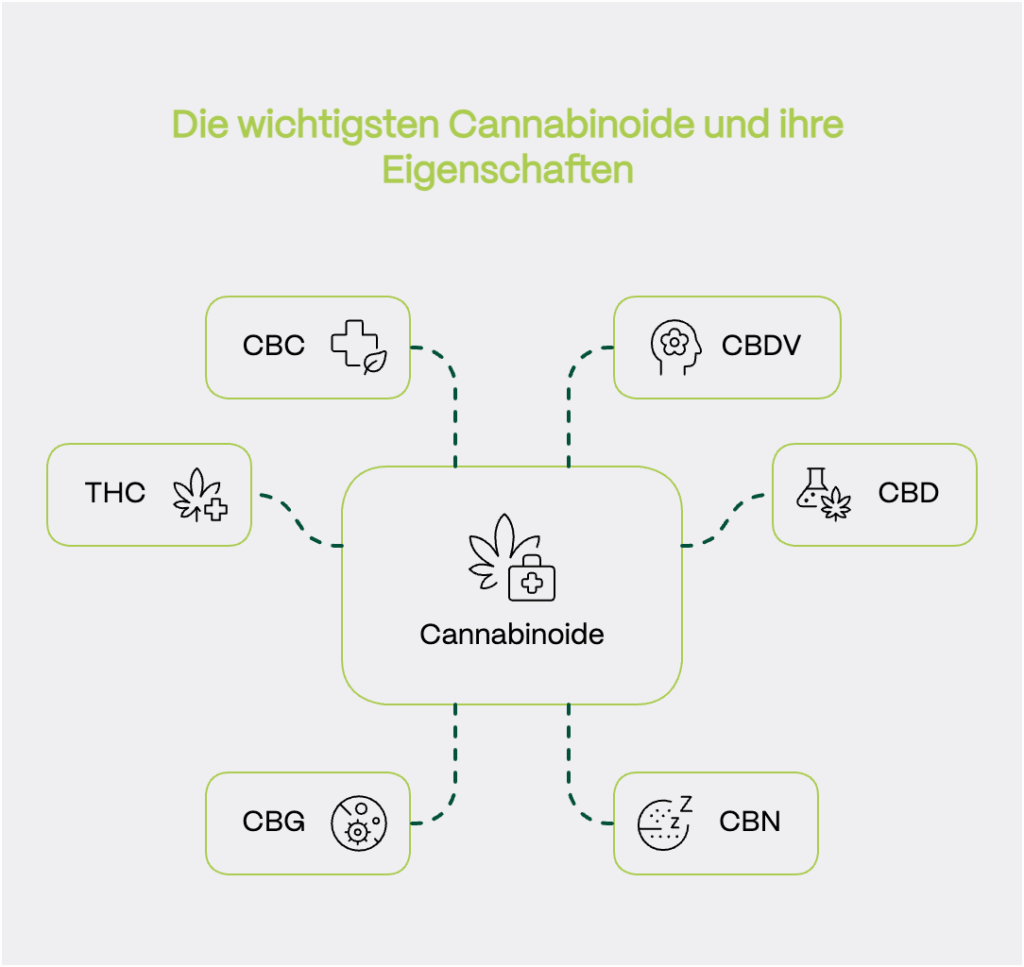

Die wichtigsten Wirkstoffe im Überblick: Cannabinoide, Terpene und Flavonoide

Die Cannabispflanze enthält eine Vielzahl bioaktiver Substanzen, doch drei Gruppen stehen im Zentrum der Forschung zum Entourage-Effekt: Cannabinoide, Terpene und Flavonoide. Jede dieser Gruppen erfüllt unterschiedliche Aufgaben – pharmakologisch, aromatisch, strukturell – und ihre kombinierte Wirkung könnte den therapeutischen Nutzen der Pflanze mitbestimmen.

Cannabinoide – die aktiven Hauptbestandteile

Cannabinoide sind natürliche Wirkstoffe aus der Hanfpflanze, die im Körper an bestimmte Rezeptoren binden und so verschiedene Effekte haben können – zum Beispiel auf Schmerz, Stimmung oder Schlaf. Die bekanntesten sind CBD und THC.

THC

THC (Tetrahydrocannabinol) ist wohl das bekannteste Cannabinoid. Es wirkt psychoaktiv – das heißt: Es kann das Bewusstsein beeinflussen, etwa durch ein verändertes Zeitempfinden, eine gesteigerte Wahrnehmung oder Euphorie. Medizinisch wird THC unter anderem bei chronischen Schmerzen eingesetzt.

CBD

CBD (Cannabidiol) hingegen ist nicht berauschend. Es interagiert nur schwach mit den klassischen Cannabinoidrezeptoren, beeinflusst jedoch eine Vielzahl anderer Signalwege im Körper. Studien deuten darauf hin, dass CBD angstlösende, entzündungshemmende, neuroprotektive, antiepileptische und antipsychotische Eigenschaften haben könnte.[1]

Neben CBD und THC rücken zunehmend weitere Cannabinoide in den Blick:

CBG

CBG (Cannabigerol) wird häufig als „Mutter aller Cannabinoide“ bezeichnet. Es ist die Vorläufersubstanz, aus der THC, CBD und andere Cannabinoide während der Reifung der Pflanze enzymatisch entstehen. Obwohl es im Endprodukt meist nur in geringen Mengen vorkommt, weckt es großes wissenschaftliches Interesse: Präklinische Studien deuten auf antibakterielle, entzündungshemmende und neuroprotektive Eigenschaften hin.[2]

CBN

CBN (Cannabinol) entsteht durch die Oxidation von THC – etwa, wenn Cannabis altert oder längere Zeit gelagert wird. Es wirkt nur sehr schwach psychoaktiv, wird aber in der Wissenschaft wegen seiner potenziell sedierenden Eigenschaften als natürlicher Bestandteil von Schlafmitteln diskutiert.[3]

CBC

CBC (Cannabichromen) ist ein weniger erforschtes Cannabinoid, das keine psychoaktive Wirkung zeigt, aber möglicherweise entzündungshemmend und antibakteriell wirken könnte.[4]

CBDV

CBDV (Cannabidivarin) ist eine chemische Variante von CBD und wird vor allem im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen wie Epilepsie untersucht. Erste Tierstudien zeigen vielversprechende Hinweise auf antikonvulsive Wirkungen, also die Fähigkeit, epileptische Anfälle zu reduzieren.[5]

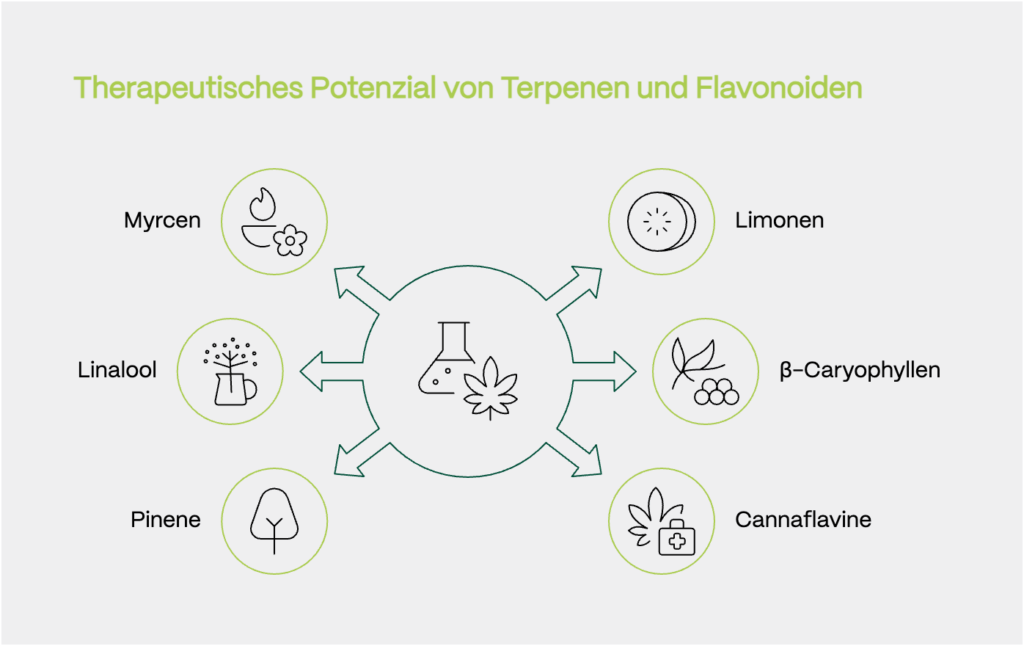

Terpene – die Duftstoffe mit Potenzial

Sie duften nach Zitrone, Erde, Pinienwald oder Lavendel – und sie könnten weit mehr als nur gut riechen. Terpene, die aromatischen Moleküle der Cannabispflanze, prägen nicht nur deren Geruchs- und Geschmacksprofil. Sie gelten auch als Mitspieler im therapeutischen Orchester der Pflanze – mit pharmakologischen Wirkungen, die derzeit erforscht werden. Viele von ihnen kommen auch in anderen Heilpflanzen vor. Im Zusammenspiel mit Cannabinoiden könnten sie Teil des Entourage-Effekts sein. Hier eine Übersicht über wichtige Terpene.

Myrcen

Myrcen ist das am häufigsten vorkommende Terpen in vielen Cannabis-Sorten. Es verströmt einen erdigen, leicht moschusartigen Duft, der an Nelken oder reife Früchte erinnert. Myrcen wird eine beruhigende, muskelentspannende und schlaffördernde Wirkung zugeschrieben.[6,7] In Studien zeigte es zudem eine mögliche Verstärkung von CBD – was es zu einem interessanten Kandidaten für synergistische Anwendungen macht.[8]

Limonen

Limonen duftet – wie der Name vermuten lässt – nach Zitrusfrüchten. Es kommt auch in Zitronenschalen, Orangen und Minze vor. Studien deuten darauf hin, dass Limonen unter anderem entzündungshemmende, antioxidative, schmerzlindernde, krebshemmende, antidiabetische, schmerzdämpfende, antivirale und magenschützende Effekte zeigen kann.[9]

Linalool

Linalool kennt man vor allem aus Lavendel. Es ist verantwortlich für den typischen floralen Duft. Studien zu Linalool deuten darauf hin, dass der Pflanzenstoff nicht nur beruhigend und angstlösend wirken könnte, sondern auch antidepressive Eigenschaften entfalten kann – möglicherweise durch seine Einflüsse auf das serotonerge System, entzündungshemmende Prozesse.[10]

β-Caryophyllen

β-Caryophyllen duftet würzig und erinnert an schwarzen Pfeffer oder Nelken. Erste Studien legen nahe, dass β-Caryophyllen (BCP) mehr sein könnte als nur ein aromatischer Bestandteil von Cannabis: Es zeigt Potenzial als pflanzlicher Wirkstoff gegen Depressionen und Angststörungen – vor allem, weil es offenbar sowohl das Verhalten als auch entzündungsbedingte Prozesse bei chronischem Stress positiv beeinflussen kann.[11]

Pinene

Pinene sind der Hauptbestandteil vieler Nadelgewächse – der Geruch erinnert an einen Spaziergang durch einen Kiefernwald. Zwei Varianten sind bekannt: α-Pinen und β-Pinen. Studien zeigen, dass α- und β-Pinen über ein breites pharmakologisches Wirkungsspektrum verfügen könnten: Sie könnten entzündungshemmend, schmerzlindernd und tumorhemmend wirken – und könnten darüber hinaus helfen, Antibiotikaresistenzen gezielt zu modulieren.[12]

Flavonoide – unterschätzte Pflanzenstoffe

Flavonoide sind sekundäre Pflanzenstoffe, die in vielen Obst- und Gemüsesorten vorkommen – und auch in Cannabis. Sie sind verantwortlich für Farben, Gerüche und potenzielle gesundheitliche Eigenschaften.

Die sogenannten Cannaflavine A, B und C sind ausschließlich in der Cannabispflanze bekannt. In Untersuchungen konnten sie möglicherweise entzündungshemmende Eigenschaften zeigen – ein Befund, der weiter untersucht wird.[13]

Weitere Flavonoide wie Apigenin, Quercetin, Kaempferol oder Luteolin sind auch aus anderen Pflanzen bekannt. Die Studienlage ist hier aktuell noch sehr dünn.

Cannabis-Forschung: Aktuelle Studienlage zum Entourage-Effekt

Das Konzept des Entourage-Effekts erinnert an klassische Phytotherapie. In der Pflanzenheilkunde gilt seit jeher: Nicht der isolierte Wirkstoff allein ist entscheidend, sondern der sogenannte "Gesamtstoffverbund" – das komplexe Zusammenspiel der Inhaltsstoffe einer Pflanze. Auch beim Entourage-Effekt geht es um diesen Verbund. Und um die Hoffnung, eine breitere, verträglichere und steuerbare Wirkung zu erzielen, als es mit isolierten Substanzen möglich wäre.

Diese Hoffnung ist nicht unbegründet. Eine Vielzahl präklinischer Studien spricht für positive Wechselwirkungen zwischen den Wirkstoffen der Cannabispflanze. Doch wie so oft in der Medizin liegt die Herausforderung nicht im Entdecken von Möglichkeiten, sondern im Belegen ihrer Relevanz.

Vielversprechend, aber uneinheitlich

Eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2023 analysiert die aktuelle Studienlage und kommt zu einem etwas nüchternen Fazit: Zwar gebe es Hinweise auf funktionierende Synergien, insbesondere zwischen Cannabinoiden und Terpenen – etwa bei angstlösender oder entzündungshemmender Wirkung. Doch die vorhandenen Daten seien weder konsistent noch robust. Klinische Studien mit ausreichender Fallzahl und klarer Methodik fehlen, viele Ergebnisse beruhen auf Tiermodellen oder in-vitro-Versuchen.

Die Autor:innen schlagen daher vor, auf den Begriff "Entourage-Effekt" zu verzichten – zu unscharf, zu vage, zu verführerisch. Stattdessen solle man von Synergien oder additiven Effekten sprechen, so wie in der Pharmakologie üblich.[14]

Der Unterschied zwischen Extrakt und Isolat

Wie relevant dieser Perspektivwechsel ist, zeigt eine tierexperimentelle Studie, die 2015 publiziert wurde. Die Forscher:innen verglichen die Wirkung von reinem CBD mit einem CBD-reichen Cannabisextrakt – gewonnen aus einer nicht-psychoaktiven Sorte namens Clone 202. Der Unterschied war frappierend: Während reines CBD nur in einem sehr engen Dosisbereich wirkte (die sogenannte „Glockenkurve“), zeigte das Pflanzenextrakt eine kontinuierlich ansteigende Wirkung. Mehr Dosis bedeutete mehr Effekt – so, wie man es sich von einem verlässlichen Medikament erwartet.

Die Erklärung liegt nahe: Im Pflanzenextrakt wirken vermutlich weitere Substanzen unterstützend – entweder durch direkte pharmakologische Effekte oder durch Verbesserung der Bioverfügbarkeit. Anders gesagt: Die Wirkung von CBD scheint in Kombination mit anderen Pflanzenstoffen ausgeprägter zu sein.[15]

Psychische Erkrankungen: Potenzial ja, aber kein Wundermittel

Besonders vielversprechend ist dieser Effekt bei psychischen Erkrankungen. Eine Studie von 2020 untersucht die Wirkung von CBD und Terpenen auf Angststörungen, Depressionen und bipolare Störungen. Die Ergebnisse aus Tiermodellen deuten darauf hin, dass sowohl Cannabinoide als auch bestimmte Terpene antidepressiv und anxiolytisch wirken können – also stimmungsaufhellend und angstlösend. Linalool, β-Caryophyllen und Limonen etwa scheinen über serotonerge Rezeptoren zu wirken, ähnlich wie gängige Antidepressiva – allerdings über andere, weniger nebenwirkungsreiche Mechanismen.[16]

Doch auch hier mahnen die Autor:innen zur Vorsicht: Die Studienlage sei präklinisch, nicht klinisch. Es fehlen belastbare Humanstudien, die über die Placebowirkung hinaus klare Aussagen erlauben.

Die offene Frage: Was ist belegbar – und was bleibt Spekulation?

Der Entourage-Effekt ist ein Paradebeispiel für ein Phänomen, das klinisch plausibel, pharmakologisch nachvollziehbar und gesellschaftlich hochrelevant ist – und dennoch wissenschaftlich schwer zu greifen bleibt. Die Komplexität der Cannabispflanze, die Vielfalt ihrer Wirkstoffe sowie die stark schwankende Zusammensetzung je nach Sorte, Anbau und Extraktion erschweren eine belastbare Beurteilung. Kaum ein Extrakt gleicht dem anderen.

Zudem ist die aktuelle Datenlage uneinheitlich: Die meisten Studien stammen aus dem Labor oder aus Tierversuchen. Kontrollierte Studien am Menschen fehlen bislang weitgehend. Umso wichtiger ist es, die bestehenden Hinweise nicht vorschnell als Mythos abzutun, sondern mit präziser Forschung weiterzuverfolgen. Gefragt sind reproduzierbare Studiendesigns, klare Begriffe und der Wille, zwischen pharmakologisch relevanten Synergien und bloßen Aromaeffekten zu unterscheiden.

Die Vision ist dabei durchaus greifbar: Eine Medizin, die nicht auf einen isolierten Wirkstoff setzt, sondern auf gezielte Cannabinoid-Terpen-Kombinationen – angepasst an individuelle Symptome. Ein CBD-THC-Profil gegen Angststörungen, ein anderes gegen chronische Schmerzen – personalisierte Pflanzenmedizin ist längst keine ferne Utopie mehr, sondern ein realistisches Ziel. Doch bis dahin bleibt Forschung – und kritische Prüfung – der einzige Weg.

FAQ

Quellen

[1] Peng, J., Fan, M., An, C., Ni, F., Huang, W., & Luo, J. (2022). A narrative review of molecular mechanism and therapeutic effect of cannabidiol (CBD). Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 130(4), 439–456. https://doi.org/10.1111/bcpt.13710

[2] Calapai, F., Cardia, L., Esposito, E., Ammendolia, I., Mondello, C., Lo Giudice, R., Gangemi, S., Calapai, G., & Mannucci, C. (2022). Pharmacological aspects and biological effects of cannabigerol and its synthetic derivatives. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2022, 3336516.

[3] Bonn-Miller MO, Feldner MT, Bynion TM, Eglit GML, Brunstetter M, Kalaba M, Zvorsky I, Peters EN, Hennesy M. A double-blind, randomized, placebo-controlled study of the safety and effects of CBN with and without CBD on sleep quality. Exp Clin Psychopharmacol. 2024 Jun;32(3):277-284. doi: 10.1037/pha0000682. Epub 2023 Oct 5. PMID: 37796540.

[4] Sepulveda, D. E., Vrana, K. E., Kellogg, J. J., Bisanz, J. E., Desai, D., Graziane, N. M., & Raup-Konsavage, W. M. (2024). The potential of cannabichromene (CBC) as a therapeutic agent. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 391(2), 206–213.

[5] Hill, A. J., Mercier, M. S., Hill, T. D., Glyn, S. E., Jones, N. A., Yamasaki, Y., Futamura, T., Duncan, M., Stott, C. G., Stephens, G. J., Williams, C. M., & Whalley, B. J. (2012). Cannabidivarin is anticonvulsant in mouse and rat. British Journal of Pharmacology, 167(8), 1629–1642.

[6] Surendran, S., Qassadi, F., Surendran, G., Lilley, D., & Heinrich, M. (2021). Myrcene—What are the potential health benefits of this flavouring and aroma agent? Frontiers in Nutrition, 8, 699666.

[7] do Vale, T. G., Furtado, E. C., Santos, J. G., Jr., & Viana, G. S. (2002). Central effects of citral, myrcene and limonene, constituents of essential oil chemotypes from Lippia alba (Mill.) N.E. Brown. Phytomedicine, 9(8), 709–714.

[8] Elsevier. (n.d.). Myrcene. ScienceDirect. Retrieved May 13, 2025, from https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/myrcene

[9] Vieira, A. J., Beserra, F. P., Souza, M. C., Totti, B. M., & Rozza, A. L. (2018). Limonene: Aroma of innovation in health and disease. Chemico-Biological Interactions, 283, 97–106.

[10] Dos Santos, É. R. Q., Maia, J. G. S., Fontes-Júnior, E. A., & do Socorro Ferraz Maia, C. (2022). Linalool as a therapeutic and medicinal tool in depression treatment: A review. Current Neuropharmacology, 20(6), 1073–1092.

[11] Ricardi, C., Barachini, S., Consoli, G., Marazziti, D., Polini, B., & Chiellini, G. (2024). Beta-caryophyllene, a cannabinoid receptor type 2 selective agonist, in emotional and cognitive disorders. International Journal of Molecular Sciences, 25(6), 3203.

[12] Park, B. B., An, J. Y., & Park, S. U. (2021). Recent studies on pinene and its biological and pharmacological activities. EXCLI Journal, 20, 812–818.

[13] Rea, K. A., Casaretto, J. A., Al-Abdul-Wahid, M. S., Sukumaran, A., Geddes-McAlister, J., Rothstein, S. J., & Akhtar, T. A. (2019). Biosynthesis of cannflavins A and B from Cannabis sativa L. *Phytochemistry, 164*, 162–171.

[14] Christensen, C., Rose, M., Cornett, C., & Allesø, M. (2023). Decoding the postulated entourage effect of medicinal cannabis: What it is and what it isn't. Biomedicines, 11(8), 2323.

[15] Gallily, R., Yekhtin, Z., & Hanuš, L. O. (2015). Overcoming the bell-shaped dose-response of cannabidiol by using cannabis extract enriched in cannabidiol. Pharmacology & Pharmacy, 6(2), 75–85.

[16] Ferber, S. G., Namdar, D., Hen-Shoval, D., Eger, G., Koltai, H., Shoval, G., Shbiro, L., & Weller, A. (2020). The "entourage effect": Terpenes coupled with cannabinoids for the treatment of mood disorders and anxiety disorders. Current Neuropharmacology, 18(2), 87–96.