Cannabis-Entzug: Sucht-Symptome, Therapie, Auswege

Die Diskussion um Cannabis ist in Bewegung – zwischen Legalisierungsdebatten, therapeutischem Einsatz und gesellschaftlicher Enttabuisierung. Die Gefahr einer Abhängigkeit wird dabei zwar zunehmend erkannt, aber selten umfassend diskutiert. Während groß angelegte Präventionskampagnen vor den Risiken von Alkohol und Nikotin warnen, erhält die Cannabissucht vergleichsweise wenig öffentliche Aufmerksamkeit. Dabei ist sie längst ein Thema in der therapeutischen Praxis: 19,4 Prozent aller Hauptdiagnosen in der ambulanten Suchtbehandlung beziehen sich auf den Konsum von Cannabis. Was bedeutet es, abhängig zu sein – und wie verläuft ein Ausstieg? Dieser Text nähert sich einer stark unterschätzten Abhängigkeit, ihrer Diagnose und der Realität des Entzugs.

Inhaltsverzeichnis

- Was ist eine Cannabissucht?

- Symptome und Begleiterscheinungen einer Cannabis-Sucht

- Zwischen Nervosität und Psychose: Wenn aus Cannabiskonsum Abhängigkeit wird

- Die Folgen: Ein schleichender Rückzug aus dem Alltag

- Cannabis-Abhängigkeit: Wo finde ich Hilfe, wenn ich süchtig nach Cannabis bin?

- Diagnose und Behandlung: Wenn der Konsum zur Krankheit wird

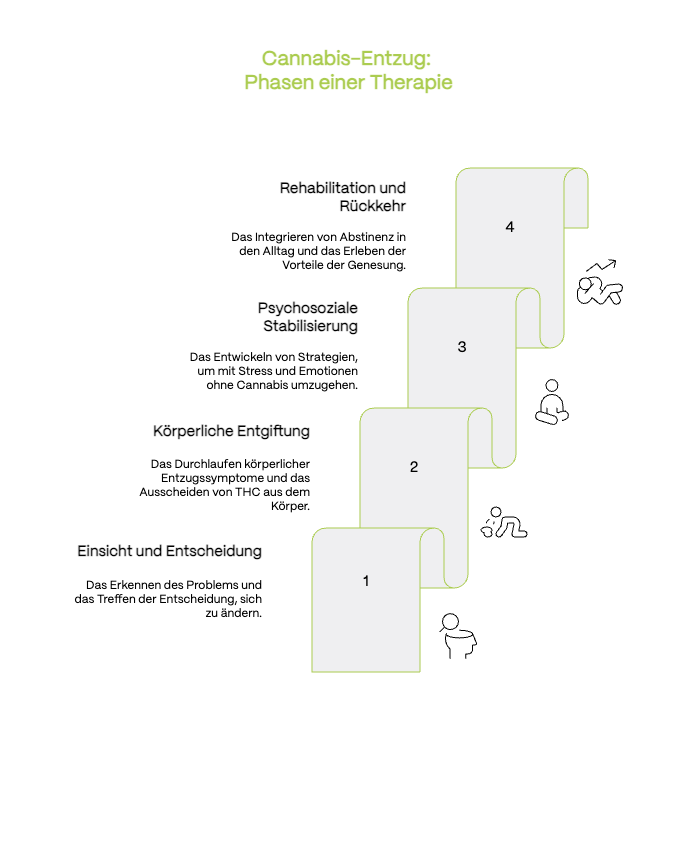

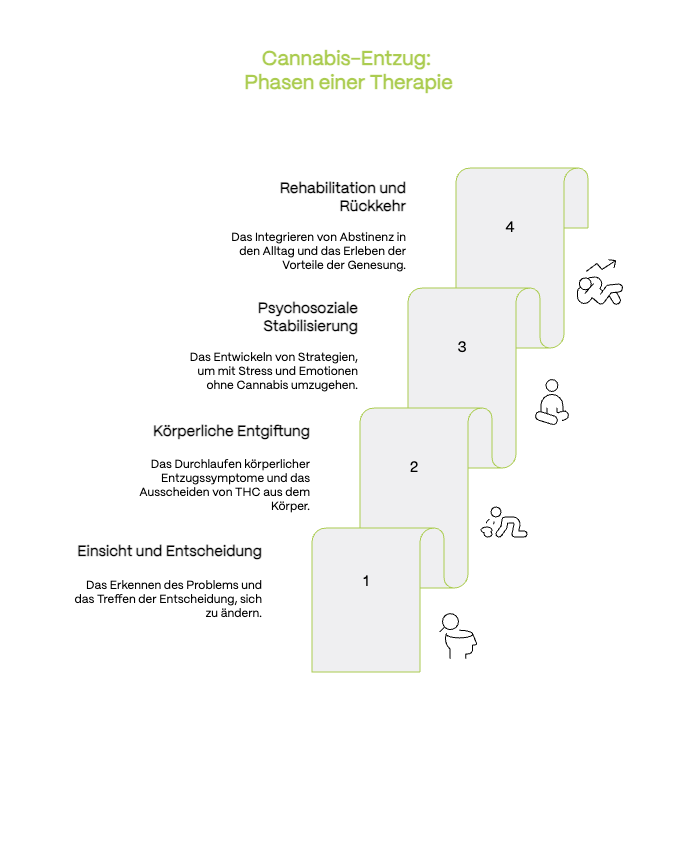

- Cannabis-Entzug: Phasen einer Therapie

- FAQ

- Cannabissucht wird zunehmend erkannt, aber noch nicht umfassend diskutiert.

- Psychische Abhängigkeit steht im Vordergrund, nicht nur körperliche Entzugssymptome.

- Schleichende Symptome wie Schlafstörungen, Depressionen und Panikattacken sind häufig.

- Ein Entzug verläuft in vier Phasen – von Einsicht bis zur langfristigen Stabilisierung.

- Frühe professionelle Hilfe und eine stabile Nachsorge sind entscheidend für den Erfolg.

Was ist eine Cannabissucht?

Von einer Cannabisabhängigkeit spricht man, wenn der Konsum trotz nachweisbarer negativer Folgen nicht mehr kontrolliert werden kann. Ähnlich wie bei der Alkoholabhängigkeit steht dabei weniger die körperliche, sondern vor allem die psychische Abhängigkeit im Zentrum – ein innerer Zwang, der die Konsumierenden trotz Einsicht und oft auch trotz Leidensdruck am Konsum festhalten lässt.

Typisch sind ein anhaltendes Verlangen, ein Verlust der Kontrolle über Dosis und Häufigkeit sowie ein übermäßiger gedanklicher Fokus auf das Rauschmittel. Wenn das Leben zunehmend um den nächsten Joint kreist und soziale, berufliche oder gesundheitliche Folgen ignoriert oder verdrängt werden, liegt in vielen Fällen bereits ein manifestes Suchtverhalten vor.

Zwischen Prävention und Realität

Es wäre falsch, Cannabis pauschal zu dämonisieren. Der reflektierte Konsum in bestimmten medizinischen oder sozialen Kontexten kann verantwortungsvoll und risikoarm möglich sein. Doch gerade deshalb ist es entscheidend, über das Risiko der Abhängigkeit aufzuklären, ohne zu stigmatisieren.

Die beste Prävention bei Jugendlichen oder psychisch vorbelasteten Personen ist nach wie vor der Verzicht. Doch wenn sich eine psychische Abhängigkeit bereits entwickelt hat, reicht Einsicht allein oft nicht aus. In solchen Fällen bedarf es professioneller Unterstützung, strukturierter Therapiekonzepte und einer möglichst frühzeitigen Intervention, um Rückfälle zu verhindern und nachhaltige Veränderung zu ermöglichen.

Symptome und Begleiterscheinungen einer Cannabis-Sucht

Die Symptome einer Cannabisabhängigkeit sind vielgestaltig – körperlich wie psychisch. Typischerweise berichten Betroffene über Kopfschmerzen, Herzrasen, Schwankungen des Blutdrucks und ein deutlich reduziertes Hungergefühl. Auch Schlafstörungen treten häufig auf, ebenso wie Panikattacken und eine gestörte Feinmotorik, die den Alltag spürbar beeinträchtigen kann.

Nicht selten kommen depressive Verstimmungen hinzu – ebenso wie kognitive Einbußen, etwa in Form von Konzentrationsschwierigkeiten oder verlangsamtem Denken.

Zwar entwickelt nur ein Teil der Konsumierenden eine Abhängigkeit – doch gerade deshalb ist es wichtig, den Cannabiskonsum nicht zu verharmlosen. Was häufig als entspannend, stimmungsaufhellend oder schlaffördernd erlebt wird, kann in einzelnen Fällen das Gegenteil bewirken: Unruhe, Angstzustände, psychische Instabilität – Symptome, die sich oft schleichend entwickeln und zu spät erkannt werden.

Zwischen Nervosität und Psychose: Wenn aus Cannabiskonsum Abhängigkeit wird

Cannabis wird oft mit Entspannung, Euphorie und innerer Ruhe assoziiert – doch der Konsum birgt auch Risiken, über die nur selten mit gleicher Klarheit gesprochen wird. Dabei zeigen sich die Folgen einer Abhängigkeit mitunter drastisch – sowohl auf psychischer als auch auf körperlicher Ebene. Akute Psychosen, ausgelöst durch übermäßigen oder langfristigen Konsum, zählen zu den häufigsten Gründen für notfallmedizinische Interventionen im Zusammenhang mit Cannabis. In Deutschland gelten derzeit rund 240.000 Menschen als cannabisabhängig – eine Zahl, die aufhorchen lässt.

Die Diagnose „Cannabisabhängigkeit“ ist medizinisch klar definiert. Sie ist in der ICD-10, der internationalen Klassifikation der Krankheiten, als Abhängigkeitssyndrom erfasst – und damit als behandlungsbedürftige Erkrankung anerkannt. Die typischen Anzeichen sind eindeutig: ein intensives Verlangen nach der Substanz, anhaltender Konsum trotz negativer Erfahrungen wie Übelkeit oder Panikattacken, der Verlust an Interessen im Alltag sowie Entzugserscheinungen, etwa bei Reduktion oder Verzögerung der Konsumintervalle.

Die Symptome reichen von innerer Unruhe und übermäßigem Schwitzen bis hin zu Panikattacken, depressiven Verstimmungen und cannabisinduzierten Psychosen – Phänomene, die psychische und körperliche Beschwerden nicht selten miteinander verschränken. Die Betroffenen befinden sich oft in einem Spannungsfeld aus emotionaler Labilität und körperlicher Dysregulation – ein Zustand, der nicht einfach durch Willenskraft zu überwinden ist.

Die Folgen: Ein schleichender Rückzug aus dem Alltag

Die Auswirkungen einer Cannabissucht beschränken sich nicht auf das individuelle Wohlbefinden. Sie greifen tief in das soziale und berufliche Leben ein. Der dauerhafte Konsum kann zu einer Vielzahl gesundheitlicher Probleme führen: Atemwegsbeschwerden wie chronischer Husten, Reizungen der Bronchien oder eine erhöhte Infektanfälligkeit zählen zu den häufig dokumentierten Langzeitfolgen. Hinzu kommen psychische Belastungen, etwa die Entwicklung oder Verstärkung von Depressionen, Angststörungen oder wahrnehmungsverändernden Zuständen, die als Psychosen diagnostiziert werden.

Besonders bedenklich ist der Konsum im Jugendalter. Da sich das Gehirn Heranwachsender noch in einem sensiblen Entwicklungsprozess befindet, kann regelmäßiger Cannabiskonsum kognitive Fähigkeiten nachhaltig beeinträchtigen – insbesondere Gedächtnis, Konzentration und Entscheidungsfähigkeit.

Auch das soziale Umfeld bleibt selten unberührt. Die Fixierung auf den Konsum führt nicht selten zu Konflikten mit Familie und Freunden. Verpflichtungen werden vernachlässigt, Beziehungen brüchig, berufliche Perspektiven rücken in den Hintergrund. Aus dem zunächst freiwilligen Griff zur Droge entsteht ein Teufelskreis, aus dem ohne therapeutische Hilfe kaum ein Ausweg möglich ist.

Cannabis-Abhängigkeit: Wo finde ich Hilfe, wenn ich süchtig nach Cannabis bin?

Die Erkenntnis, süchtig zu sein, ist selten leicht – doch sie ist der erste Schritt auf einem oft schwierigen, aber heilbaren Weg. Wer unter einer Cannabisabhängigkeit leidet, muss diesen Weg nicht allein gehen. In Deutschland stehen zahlreiche Hilfsangebote bereit, um Betroffenen den Ausstieg zu erleichtern.

An erster Stelle stehen Suchtberatungsstellen und Fachkliniken, die individuelle Beratungen, ambulante oder stationäre Entwöhnungsprogramme sowie psychotherapeutische Begleitung anbieten. Auch der Hausarzt kann eine erste Anlaufstelle sein, insbesondere wenn es darum geht, eine erste Einschätzung zu erhalten und an spezialisierte Fachstellen weitervermittelt zu werden.

Eine wichtige Rolle spielen darüber hinaus auch Selbsthilfegruppen – etwa die Anonymen Cannabiskonsumenten. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann entlastend wirken, motivieren und helfen, Rückfällen vorzubeugen. Nicht zu unterschätzen ist zudem das persönliche Umfeld: Freunde und Familie sind oft eine entscheidende emotionale Stütze – wenn sie achtsam, unterstützend und nicht verurteilend agieren.

Diagnose und Behandlung: Wenn der Konsum zur Krankheit wird

Wird eine Cannabisabhängigkeit medizinisch diagnostiziert, leiten Ärzt:innen, Suchtpräventionsstellen oder spezialisierte Ambulanzen die nächsten Schritte ein. Ziel der Behandlung ist es, den Kontrollverlust über den Konsum zu überwinden, die zwanghaften Muster zu durchbrechen und langfristig ein stabiles, suchtfreies Leben zu ermöglichen.

Der zentrale Bestandteil einer solchen Therapie ist in vielen Fällen ein strukturierter Cannabis-Entzug, eingebettet in ein ganzheitliches Behandlungsprogramm, das psychologische, medizinische und soziale Aspekte berücksichtigt.

Denn eine Sucht ist mehr als ein körperlicher Zustand – sie betrifft das Denken, Fühlen und Handeln. Und genau dort setzt wirksame Hilfe an.

Cannabis-Entzug: Phasen einer Therapie

Wurde eine Cannabisabhängigkeit ärztlich diagnostiziert und stimmt die betroffene Person einer Behandlung zu, beginnt der Weg in die Entwöhnung – ambulant oder stationär, je nach Schweregrad der Abhängigkeit. Die Dauer des Entzugs variiert erheblich und hängt von zahlreichen Faktoren ab: etwa vom Alter, der Konsumhistorie oder dem gleichzeitigen Gebrauch weiterer Substanzen wie Alkohol oder anderen Drogen. In solchen Fällen verlängert sich der Entzug deutlich.

In der Regel dauert ein körperlicher Cannabis-Entzug rund zwei Wochen – so lange braucht der Organismus, um die akuten körperlichen Entzugserscheinungen abzubauen. Sechs Wochen oder mehr können es hingegen werden, wenn psychische Langzeitfolgen bestehen. Denn vor allem der psychische Teil der Abhängigkeit ist tief verankert – und belastender als häufig angenommen.

Cannabis-Entzug – Symptome in der Anfangsphase

Körperliche Symptome wie Schwitzen, Müdigkeit, Übelkeit, Durchfall oder depressive Verstimmungen zählen zu den typischen Beschwerden in der Anfangsphase des Cannabis-Entzugs. Sie ähneln in ihrer Intensität mitunter den Symptomen einer akuten Cannabisvergiftung. Besonders für langjährige Konsumierende – sogenannte „Dauerkiffer“ – stellt diese Phase eine erhebliche Herausforderung dar. In vielen Fällen ist eine engmaschige psychologische Begleitung erforderlich, um Rückfälle zu verhindern.

Ein Entzug gliedert sich klassischerweise in vier Phasen – von der Einsicht bis zur langfristigen Stabilisierung.

Phase 1: Einsicht und Entscheidung

Am Anfang steht eine schwierige, oft schmerzhafte Erkenntnis: das Eingeständnis, dass der eigene Cannabiskonsum außer Kontrolle geraten ist. Ohne diese Einsicht, ob selbst erlangt oder durch Angehörige angestoßen, ist eine erfolgreiche Therapie kaum möglich.

Motivation und Entschlusskraft sind die zentralen Voraussetzungen, um einen Entzug überhaupt zu beginnen. Ärzt:innen und Suchtberater:innen können dabei unterstützen, den therapeutischen Prozess in Gang zu setzen – doch die Entscheidung zur Veränderung bleibt individuell. Je nach Ausprägung der Sucht erfolgt der Entzug ambulant oder im geschützten Rahmen einer stationären Einrichtung. Erste Entzugserscheinungen – von Kopfschmerzen über depressive Verstimmungen bis hin zu gereiztem Verhalten – setzen in dieser Phase meist bereits ein. Umso wichtiger ist, dass die Bereitschaft zur Veränderung von innen heraus kommt.

Phase 2: Entgiftung – der körperliche Teil

Die körperliche Entgiftung beginnt in der Regel innerhalb der ersten Tage nach dem letzten Konsum. Die Symptome reichen von Fieber, Frieren, Durchfall und Übelkeit bis hin zu Schlafstörungen, innerer Unruhe und Gewichtsverlust. Meist lassen diese Erscheinungen nach zwei Wochen deutlich nach, das körperliche Wohlbefinden stabilisiert sich allmählich.

Während der Körper das THC abbaut, beginnt eine oft noch schwierigere Phase: die psychische Entwöhnung. Gerade bei langjährigem Konsum treten hier Symptome wie psychotische Episoden, Benommenheit oder anhaltende Schlafprobleme auf. In schweren Fällen werden zur Stabilisierung neuroleptische Medikamente verordnet, um extreme psychische Belastungen abzufedern.

Phase 3: Entwöhnung und Rückfallprophylaxe

Im Mittelpunkt der dritten Phase steht die psychosoziale Stabilisierung. Es geht darum, Strategien zu entwickeln, die helfen, mit Stress, Konflikten oder negativen Gefühlen ohne Substanzkonsum umzugehen. Ziel ist die Verfestigung der Abstinenz – nicht nur als Verzicht, sondern als bewusste Entscheidung für ein verändertes Leben.

In dieser Phase erhalten viele Betroffene psychotherapeutische Unterstützung und lernen, ihren Alltag neu zu strukturieren. In vielen Fällen gelingt es innerhalb von zwei bis drei Monaten, die Grundlagen für eine dauerhafte Abstinenz zu legen – eine wichtige Voraussetzung für den nächsten, langfristig entscheidenden Schritt.

Phase 4: Rehabilitation und Rückkehr in den Alltag

Die Rehabilitationsphase markiert den Übergang in ein Leben ohne Cannabis – und ist zugleich die Phase, in der sich zeigt, wie stabil die Abstinenz tatsächlich ist. Entscheidend ist hier die Nachsorge: Gesprächstherapien, ambulante Betreuung, Selbsthilfegruppen oder auch tagebuchgestützte Reflexion helfen, die eigenen Fortschritte bewusst wahrzunehmen.

Ziel ist es, Betroffene zu befähigen, die positiven Effekte der Abstinenz zu verinnerlichen: eine klarere Wahrnehmung, bessere Konzentration, mehr emotionale Stabilität. Studien zeigen, dass sich sowohl die körperliche Fitness als auch die kognitive Leistungsfähigkeit nach einem erfolgreichen Entzug deutlich verbessern.

Wer den Ausstieg geschafft hat, weiß: Der Weg war nicht leicht – aber er war möglich. Und er lohnt sich.