Der neue Blick auf den Cannabis-Konsum

Die Legalisierung von Cannabis markiert einen gesellschaftlichen Wendepunkt. Was jahrzehntelang als Randphänomen galt, ist heute Teil des öffentlichen Lebens. Mit der Freigabe für Erwachsene seit 2024 rücken nicht nur neue rechtliche Rahmenbedingungen in den Fokus, sondern auch wissenschaftliche Erkenntnisse über Nutzen und Risiken des Konsums. Der folgende Artikel gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Cannabis-Konsum.

Inhaltsverzeichnis

- Cannabis-Legalisierung: Was sich verändert hat

- Die Normalisierung einer einstigen Grenzerfahrung

- Zwischen Nutzen und Gefahr: Was die Forschung sagt

- Aktuelle Studienlage: Was Cannabis-Konsum bewirkt

- Cannabis: Welche Konsumformen gibt es denn eigentlich?

- FAQ

- Wie gefährlich ist ein einmaliger Cannabiskonsum?

- Welche Folgen hat der Konsum von Cannabis für Körper und Kopf?

- Wie gefährlich ist täglicher Cannabiskonsum?

- Grenzwerte im Straßenverkehr: Was gilt beim Thema Cannabis am Steuer?

- Cannabis-Gesetz: Ist der Besitz von Cannabis und der Konsum von Cannabis in Deutschland erlaubt?

- Wer konsumiert Cannabis?

- Kinder- und Jugendschutz: Wo darf in Deutschland kein Cannabis konsumiert werden?

- Quellen

- Cannabis ist gesellschaftlich angekommen: Rund 3,8 Millionen Menschen in Deutschland konsumieren Cannabis.

- Cannabis birgt gesundheitliche Risiken: Besonders bei regelmäßigem und frühem Konsum steigt das Risiko für psychische Erkrankungen, kognitive Defizite und körperliche Schäden.

- Das Alter des Konsumbeginns ist entscheidend: Frühzeitiger Konsum während der Hirnentwicklung erhöht die langfristigen Risiken erheblich.

- Konsumform und Häufigkeit beeinflussen die Folgen: Gelegenheitskonsum im Erwachsenenalter ist meist weniger problematisch als intensiver Dauerkonsum.

- Völlig risikofreier Konsum ist nicht möglich: Ein bewusster und maßvoller Umgang kann die Gefahren reduzieren, aber nicht vollständig ausschließen.

Cannabis-Legalisierung: Was sich verändert hat

Es beginnt mit einem kurzen Moment der Unsicherheit. Eine junge Frau steht auf einer belebten Straße in Berlin-Kreuzberg, dreht sich eine Zigarette – oder ist es mehr? Der süßlich-schwere Geruch verrät, was Worte nicht sagen: Cannabis ist längst Teil des öffentlichen Lebens geworden. Spätestens seit der Cannabis-Legalisierung 2024, die Besitz und Eigenanbau für Erwachsene unter bestimmten Bedingungen erlaubt, hat sich die gesellschaftliche Wahrnehmung verschoben. Was früher in den Schatten des Illegalen verbannt war, tritt nun dank neuem Cannabisgesetz ins Licht der Öffentlichkeit – und damit auch in die Mitte einer Debatte, die kaum facettenreicher sein könnte.

Die Normalisierung einer einstigen Grenzerfahrung

Cannabis, das lange als Inbegriff jugendlicher Rebellion galt, erlebt einen Imagewandel. Nicht mehr nur die Subkultur, auch Teile der bürgerlichen Mitte haben den Konsum für sich entdeckt – als Mittel zur Entspannung, als vermeintlich natürliche Alternative zu Alkohol, als Symbol eines liberalen Lebensstils.

Bereits vor der Legalisierung zeigte sich, wie tief Cannabis im Alltag vieler Menschen verankert war: Laut einer nationalen Erhebung hatten etwa 4,6 % der Bevölkerung ab 14 Jahren im Jahr 2023 Cannabis konsumiert, was rund 3,8 Millionen Menschen entspricht.[1] Diese Daten liefern einen wichtigen Hinweis: Der Wandel hin zu einer offeneren Drogenpolitik folgte nicht nur einem politischen Willen, sondern spiegelte auch eine gesellschaftliche Realität wider.

Doch die gesellschaftliche Normalisierung birgt ihre eigenen Widersprüche. Während Befürworter die Freiheit des Einzelnen betonen und auf vergleichsweise geringe Risiken im Vergleich zu Alkohol verweisen [2], warnen Fachleute vor einer allzu sorglosen Akzeptanz. Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zeichnen ein Bild, das differenzierter ist als das einfache Narrativ vom "harmlosen Kiffen".

Zwischen Nutzen und Gefahr: Was die Forschung sagt

Tatsächlich hat sich die Datenlage in den letzten Jahren erheblich erweitert. Studien zeigen, dass Cannabis therapeutisches Potenzial birgt: etwa bei chronischen Schmerzen.[3] Ebenso gut belegt ist jedoch, dass regelmäßiger Konsum insbesondere bei jungen Menschen das Risiko für psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Psychosen erhöhen kann.[4]

Eine zentrale Rolle spielt dabei das Alter des Konsumbeginns. "Je früher, desto riskanter" lautet die Quintessenz vieler Studien: Wer in der Pubertät regelmäßig THC konsumiert, verändert unter Umständen die Reifung zentraler Gehirnareale – mit möglichen Langzeitfolgen für Aufmerksamkeit, Gedächtnis und emotionale Stabilität.[4]

Gleichzeitig weist die Forschung darauf hin, dass Kontext und Konsummuster entscheidend sind. Gelegenheitskonsum bei Erwachsenen scheint für die meisten Menschen wenig problematisch – intensive Dauernutzung dagegen bleibt ein gesundheitliches Risiko, selbst im höheren Alter.[5]

Aktuelle Studienlage: Was Cannabis-Konsum bewirkt

Welche Folgen hat der Konsum von Cannabis? Wie verändert Cannabis die Persönlichkeit? Und was passiert eigentlich im Gehirn bei regelmäßigem Konsum? Fragen wie diese beschäftigen nicht nur die Wissenschaft, sondern auch immer mehr Konsument:innen selbst. Neue Studien geben Hinweise darauf, wie stark und nachhaltig Cannabis auf Körper und Psyche wirken kann – je nachdem, wie häufig, wie intensiv und in welchem Alter konsumiert wird.

Wie Cannabis das Gehirn verändert

Jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse legen nahe, dass starker, langfristiger Cannabiskonsum Spuren im Gehirn hinterlässt. Eine groß angelegte US-Studie aus dem Jahr 2025 zeigt: Wer im Laufe seines Lebens intensiv Cannabis konsumiert hat, weist bei Aufgaben, die das Arbeitsgedächtnis fordern, eine geringere Aktivität in zentralen Hirnregionen auf – darunter der dorsolaterale und mediale präfrontale Kortex. Diese Veränderungen blieben bestehen, selbst wenn aktuelle Konsumenten ausgeschlossen wurden, was auf mögliche langfristige Auswirkungen hinweist.

Kurzfristiger Konsum war ebenfalls mit einer verringerten Hirnaktivität bei Gedächtnis- und Motorikaufgaben verbunden, allerdings schwächten sich diese Effekte wieder ab. Die Befunde deuten darauf hin, dass regelmäßiger, intensiver Konsum das Gehirn nachhaltig beeinflussen kann, insbesondere in Bereichen, die für Konzentration, Planung und die Verarbeitung neuer Informationen entscheidend sind.[6]

Psychische und körperliche Auswirkungen

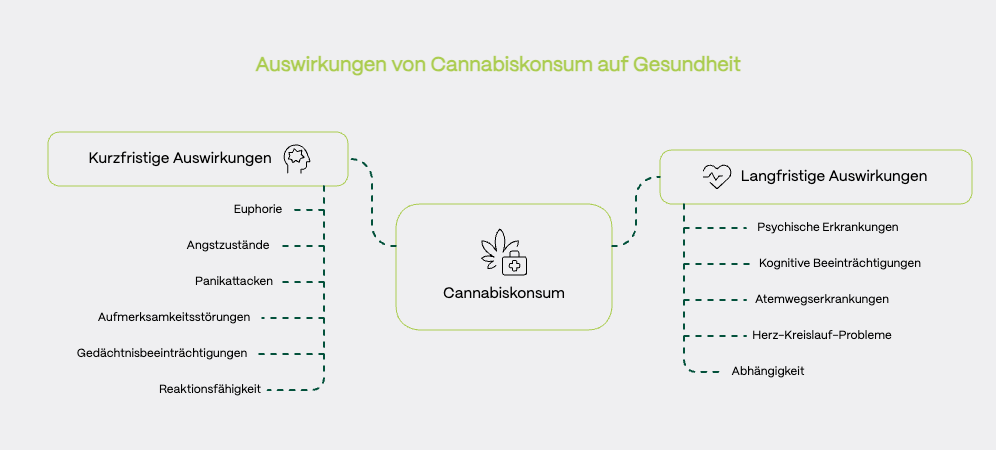

Eine umfassende Übersichtsarbeit von 2013 verdeutlicht, dass Cannabiskonsum sowohl akute als auch langfristige Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit haben kann. Kurzfristig kann Cannabis neben Euphorie und Entspannung auch Angstzustände, Panikattacken und akute psychotische Symptome hervorrufen. Gleichzeitig beeinträchtigt es Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Reaktionsfähigkeit – Effekte, die insbesondere das Risiko von Verkehrsunfällen erhöhen.

Langfristiger, intensiver Konsum steht in Verbindung mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung psychischer Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und Psychosen, besonders bei frühzeitigem Einstieg. Auch kognitive Beeinträchtigungen, Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Probleme sowie die Ausbildung einer Abhängigkeit sind dokumentiert. Die Studienlage macht deutlich: Die Risiken steigen dosisabhängig und betreffen insbesondere Menschen, die früh und häufig konsumieren.[4]

Langzeitfolgen: Was passiert nach Jahren des Konsums?

Eine Langzeitstudie aus Neuseeland mit über 1.000 Teilnehmenden zeigt: Wer über viele Jahre hinweg regelmäßig Cannabis konsumiert, hat im mittleren Lebensalter deutlich messbare kognitive Defizite. Langfristige Nutzer verloren im Schnitt 5,5 IQ-Punkte im Vergleich zu ihrer Kindheit und schnitten bei Tests zu Lernen, Gedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit schlechter ab als Gelegenheitskonsumenten oder Nichtkonsumenten. Auch Menschen aus ihrem Umfeld berichteten häufiger über Probleme wie Vergesslichkeit und Konzentrationsschwierigkeiten.

Gleichzeitig wiesen Langzeitkonsumenten kleinere Hippocampus-Volumen auf – jene Hirnregion, die zentral für Lern- und Gedächtnisprozesse ist. Zwar konnten diese Veränderungen die kognitiven Defizite nicht vollständig erklären, doch die Ergebnisse legen nahe: Längerfristiger, intensiver Cannabiskonsum könnte das Risiko für spätere neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz erhöhen.[7]

Persönlichkeitsveränderungen durch Cannabis

Langfristiger Cannabiskonsum kann die Persönlichkeit verändern. Studien legen nahe: Wer regelmäßig konsumiert, ist oft offener für neue Erfahrungen – gleichzeitig nehmen jedoch Eigenschaften wie Gewissenhaftigkeit und soziale Verträglichkeit ab. Auffällig ist auch, dass bei chronischen Nutzer:innen häufiger Persönlichkeitsmerkmale auftreten, die mit einer höheren Anfälligkeit für Psychosen in Verbindung stehen.[8]

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen medizinischer und freizeitlicher Nutzung. Beim therapeutischen Einsatz von Cannabis – etwa zur Behandlung chronischer Schmerzen oder Multipler Sklerose – zeigt sich ein ganz anderes Bild: Eine umfassende Metaanalyse mit über 210.000 Teilnehmer:innen ergab, dass psychoseähnliche Nebenwirkungen bei medizinischem Gebrauch deutlich seltener auftreten (nur etwa 1–2 %) als beim Konsum aus rein freizeitlichen Gründen (rund 19–21 %). Vermutet wird, dass Faktoren wie die ärztliche Kontrolle, genau dosierte THC-Mengen und der häufige Zusatz von CBD, das antipsychotisch wirken kann, eine schützende Rolle spielen.[9]

Gibt es eine „gesunde“ Form des Cannabis-Konsums?

Völlig risikofreien Cannabiskonsum gibt es nicht. Aber: Laut der aktuellen Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG) lässt sich das Gesundheitsrisiko deutlich senken, wenn man bestimmte Regeln beachtet. Wer etwa den Konsumbeginn auf die Zeit nach der Pubertät verschiebt, selten konsumiert (statt täglich), auf hochpotente THC-Produkte verzichtet und möglichst nicht raucht, kann viele langfristige Schäden wie Abhängigkeit, psychische Erkrankungen oder kognitive Einschränkungen vermeiden oder reduzieren.

Besonders anfällig für gesundheitliche Risiken sind Jugendliche, Schwangere, ältere Menschen und Personen mit psychischen Vorerkrankungen. Für diese Gruppen gilt besondere Vorsicht. Generell empfehlen Expert:innen, nur geprüfte und regulierte Cannabisprodukte aus legalen Quellen zu verwenden – denn sie enthalten weniger Schadstoffe und bieten bessere Kontrolle über Wirkstoffgehalte. Kurz gesagt: Ein bewusster, maßvoller Umgang mit Cannabis kann das Krankheits-Risiko mindern.[10]

Bertan Türemis, medizinisch Wissenschaftlicher Berater bei avaay Medical zum medizinischen Einsatz von Cannabis:

„Wir sehen in Studien und in der medizinischen Praxis, dass viele Patient:innen Cannabis unter ärztlicher Begleitung gut vertragen – besonders, wenn niedrige Dosierungen eingehalten und ein konstantes Einnahmeschema eingehalten wird. Anders als beim unkontrollierten Freizeitkonsum sind die Risiken beim medizinischen Gebrauch deutlich geringer und Nebenwirkungen beschränken sich häufig auf Schwindel, trockenen Mund oder Müdigkeit. Wichtig ist, dass jede Therapie individuell begleitet wird – mit Blick auf mögliche Risiken und den Gesundheitszustand der Patientin oder des Patienten.“

Cannabis: Welche Konsumformen gibt es denn eigentlich?

Cannabis zu konsumieren, ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Grundsätzlich gibt es drei Wege: inhalieren, essen oder äußerlich anwenden. Damit Cannabis seine Wirkung entfalten kann, muss es vorher erhitzt werden – Stichwort Decarboxylierung –, denn erst dadurch wird die Vorstufe THCA in das psychoaktive THC umgewandelt.

Am bekanntesten ist der klassische Joint. Aber auch das Verdampfen, der Verzehr von Edibles oder die Anwendung von Ölen und Cremes gehören längst dazu. Wie schnell und intensiv Cannabis wirkt, hängt entscheidend von der Konsumform ab – und davon, wie der Wirkstoff in den Körper gelangt.

Inhalation: Rauchen und Dampfen

Die Inhalation ist der schnellste Weg, Cannabis zu spüren. Sobald THC über die Lunge aufgenommen wird, gelangt es rasch ins Blut – die Wirkung setzt innerhalb weniger Minuten ein, hält aber meist nur ein paar Stunden.

Am häufigsten rauchen Nutzer:innen Cannabis als Joint – eine Mischung aus Tabak und Marihuana oder Haschisch. Auch Pfeifen und Bongs kommen zum Einsatz. Das Problem: Neben dem THC werden auch jede Menge Schadstoffe inhaliert, ähnlich wie beim Zigarettenrauchen.

Als eine etwas schonendere Alternative gilt das Verdampfen. Mit Vaporizern wird Cannabis nur erhitzt, nicht verbrannt. [11] So entstehen weniger toxische Verbrennungsprodukte, was insbesondere im medizinischen Kontext eine wichtige Rolle spielt. Patient:innen nutzen Verdampfer, um standardisierte Blütensorten aus der Apotheke anzuwenden.

Orale Einnahme: Essen, Trinken, Sublingual

Wer Cannabis isst oder trinkt, erlebt eine andere Dynamik: Die Wirkung setzt langsamer ein – oft erst nach 30 bis 90 Minuten –, ist dafür aber intensiver und hält deutlich länger an. Klassiker sind Edibles wie Brownies, Kekse, Gummibärchen mit Cannabiszusatz oder Cannabis-Tee. Wichtig: Edibles sollten vorsichtig dosiert werden, denn Überdosierungen können unangenehme Nebenwirkungen wie Übelkeit oder Angstzustände auslösen. Eine weitere Möglichkeit ist die sublinguale Einnahme: Hierbei werden Tinkturen oder Öle unter die Zunge getropft.

Äußerliche Anwendung: Salben, Cremes & Co.

Cannabis kann auch ganz ohne psychoaktive Wirkung genutzt werden: über die Haut. Cremes und Salben mit CBD könnten lokal wirken – zum Beispiel entzündungshemmend und lindernd bei Juckreiz.[12]

FAQ

Wie gefährlich ist ein einmaliger Cannabiskonsum?

Ein einmaliger Cannabiskonsum gilt für gesunde Erwachsene in der Regel als wenig riskant. Die aktuelle Forschung – etwa eine große US-Studie von 2025 – zeigt, dass kurzfristiger Konsum zwar vorübergehend die Hirnaktivität in Bereichen wie Gedächtnis und Motorik beeinträchtigen kann, diese Effekte sich aber meist wieder zurückbilden und keine bleibenden Schäden hinterlassen.[6] Auch eine umfassende Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2013 bestätigt: Nach einmaligem Konsum können akute Nebenwirkungen wie Angstgefühle, Panikattacken oder Konzentrationsprobleme auftreten. Langfristige Gesundheitsrisiken wie psychische Erkrankungen, Abhängigkeit oder kognitive Defizite sind dagegen überwiegend bei regelmäßigem und intensivem Konsum dokumentiert. Besonders anfällig für akute Nebenwirkungen sind Jugendliche sowie Menschen mit psychischen Vorerkrankungen.[4]

Welche Folgen hat der Konsum von Cannabis für Körper und Kopf?

Cannabis kann kurzfristig entspannend und euphorisierend wirken, birgt aber insbesondere bei regelmäßigem und frühem Konsum erhebliche Risiken für Gehirn, Psyche und körperliche Gesundheit. Die Folgen sind dosisabhängig: Je häufiger, intensiver und früher der Konsum, desto höher die Wahrscheinlichkeit für nachhaltige Schäden.[4]

Wie gefährlich ist täglicher Cannabiskonsum?

Täglicher Cannabiskonsum gilt aus medizinischer Sicht als riskant. Studien zeigen, dass regelmäßiger Konsum das Risiko für psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und Psychosen deutlich erhöht. Auch Konzentration, Gedächtnis und Lernfähigkeit können langfristig beeinträchtigt werden. Selbst ein Joint am Tag kann auf Dauer schaden – insbesondere, wenn er schon in jungen Jahren konsumiert wird oder hochpotente THC-Produkte enthalten sind. Je häufiger und früher konsumiert wird, desto größer ist das Risiko für gesundheitliche Probleme.[4,6,7]

Grenzwerte im Straßenverkehr: Was gilt beim Thema Cannabis am Steuer?

Seit dem 22. August 2024 gilt in Deutschland ein gesetzlicher Grenzwert für THC im Straßenverkehr: 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Wer diesen Wert überschreitet und am Steuer erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen. Besonders streng sind die Regeln für Fahranfänger:innen und Personen unter 21 Jahren: Für sie gilt ein absolutes Cannabisverbot am Steuer, Verstöße werden mit einem Bußgeld von 250 Euro geahndet. Hinzu kommt das verpflichtende Absolvieren eines besonderen Aufbauseminars für Fahranfänger und die Verlängerung der Probezeit auf 4 Jahre. Auch der gleichzeitige Konsum von Cannabis und Alkohol ist verboten – in diesem Fall drohen 1.000 Euro Bußgeld sowie ein Monat Fahrverbot. Wie lange man nach dem Konsum warten sollte, hängt vom individuellen Konsumverhalten ab.

Cannabis-Gesetz: Ist der Besitz von Cannabis und der Konsum von Cannabis in Deutschland erlaubt?

Der Konsum von Cannabis ist in Deutschland seit dem 1. April 2024 unter bestimmten Bedingungen für Erwachsene erlaubt. Das neue Cannabisgesetz (CanG) erlaubt Erwachsenen ab 18 Jahren den Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum in der Öffentlichkeit und den Anbau von bis zu drei Cannabispflanzen zu Hause. Außerdem dürfen sie bis zu 50 Gramm getrocknetes Cannabis privat aufbewahren.

Wer konsumiert Cannabis?

Cannabis wird in Deutschland vor allem von jungen Menschen konsumiert: Besonders häufig greifen 14- bis 24-Jährige (11,4 %) und 25- bis 39-Jährige (8,2 %) zu. Der Konsum ist in Großstädten stärker verbreitet als in ländlichen Regionen und tritt oft gemeinsam mit dem Gebrauch von Tabak, E-Zigaretten oder Shishas auf.[1]

Kinder- und Jugendschutz: Wo darf in Deutschland kein Cannabis konsumiert werden?

Gemäß dem Cannabisgesetz (CanG) ist der öffentliche Konsum von Cannabis in Deutschland an bestimmten Orten verboten, um den Kinder- und Jugendschutz zu gewährleisten. Dazu gehören Schulen, Kinderspielplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie öffentlich zugängliche Sportstätten und deren Sichtweite. Als Sichtweite gilt ein Abstand von bis zu 100 Metern vom Eingangsbereich dieser Einrichtungen. Auch in Fußgängerzonen ist der Konsum zwischen 7 und 20 Uhr untersagt. Diese Regelungen dienen dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den potenziellen Risiken des Cannabiskonsums.

Quellen

[1] Kotz, D. et al. (2024). Cannabis use in Germany: Frequency, routes of administration, and co-use of inhaled nicotine or tobacco products. Deutsches Ärzteblatt International, 121, 52–57.

[2] Lees, B. et al. (2021). Alcohol and cannabis use and the developing brain. Alcohol Research: Current Reviews, 41(1), 11.

[3] Hameed, M. et al. (2023). Medical cannabis for chronic nonmalignant pain management. Current Pain and Headache Reports, 27(4), 57–63.

[4] Karila, L. et al. (2013). Acute and long-term effects of cannabis use: A review. Current Pharmaceutical Design, 20(25).

[5] Meier, M. H. et al. (2022). Long-term cannabis use and cognitive reserves and hippocampal volume in midlife. American Journal of Psychiatry, 179(5).

[6] Gowin, J. L. et al. (2025). Brain function outcomes of recent and lifetime cannabis use. JAMA Network Open, 8(1), e2457069.

[7] Meier, M. H. et al. (2022). Long-term cannabis use and cognitive reserves and hippocampal volume in midlife. American Journal of Psychiatry, 179(5).

[8] Fridberg, D. J. et al. (2011). Cannabis users differ from non-users on measures of personality and schizotypy. Psychiatry Research, 186(1), 46–52.

[9] Schoeler, T. et al. (2024). Assessing rates and predictors of cannabis-associated psychotic symptoms across observational, experimental and medical research. Nature Mental Health, 2, 865–876.

[10] Fischer, B. et al. (2022). Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG) for reducing health harms from non-medical cannabis use: A comprehensive evidence and recommendations update. International Journal of Drug Policy, 99, 103381.

[11] Chaiton, M. et al. (2021). Are vaporizers a lower-risk alternative to smoking cannabis? Canadian Journal of Public Health, 113(2), 293–296.

[12] Makhakhe, L. (2022). Topical cannabidiol (CBD) in skin pathology – A comprehensive review and prospects for new therapeutic opportunities. South African Family Practice, 64(1), 5493.