Cannabis-Teillegalisierung in Deutschland: Was hat sie gebracht?

Erste Zahlen zeigen, wie sich Konsum, Markt und Wahrnehmung in den letzten 18 Monaten verändert haben. Zwischen Eigenanbau, medizinischem Cannabis und politischem Streit bleibt die Frage: Wohin steuert die Cannabis-Teillegalisierung?

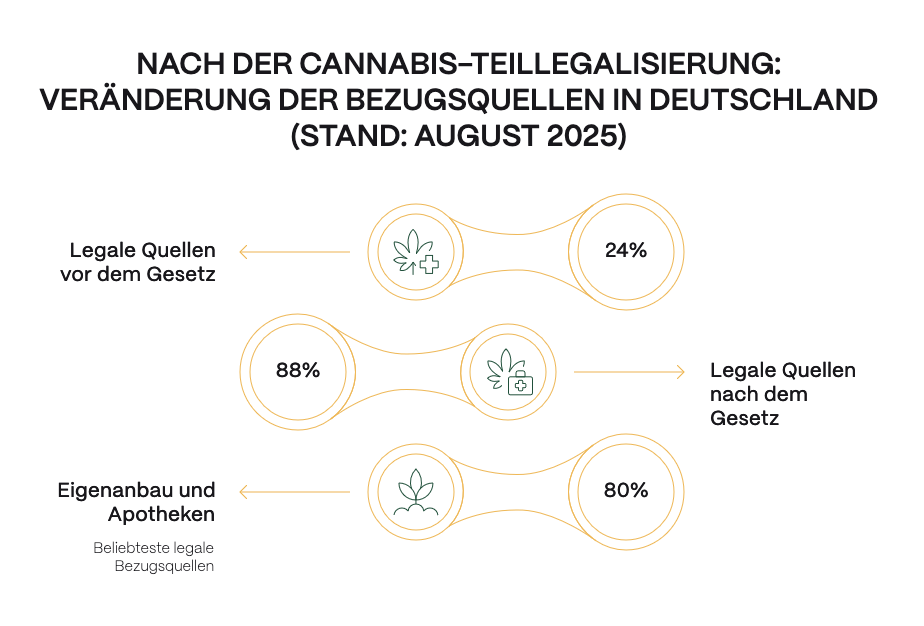

- Legale Quellen dominieren: 88 % der Befragten einer groß angelegten Online-Befragung beziehen Cannabis inzwischen überwiegend legal (Eigenanbau, Apotheken, Cannabis Clubs). Vor der Reform waren es nur 24 %.

- Der medizinische Cannabis-Markt wächst: Im ersten Quartal 2025 wurden 37 Tonnen medizinisches Cannabis nach Deutschland importiert. Das sorgt aktuell für Kritik und Debatten über Missbrauch.

- Spürbare Entlastung: Polizei, Justiz und Drogenberatungen melden weniger Fälle von Strafverfolgung und mehr Raum für freiwillige Beratung.

- Politische Zukunft offen: CDU/CSU wollen das Gesetz zurückdrehen. Ab Herbst 2025 soll eine staatlich geförderte Evaluation zeigen, ob die Ziele – Jugendschutz, Gesundheit, Eindämmung des Schwarzmarktes – erreicht werden.

Vor eineinhalb Jahren hat Deutschland Neuland betreten. Mit dem Inkrafttreten des Cannabisgesetzes im April 2024 wurden Besitz und Eigenanbau in begrenztem Umfang erlaubt – drei Pflanzen im Wohnzimmer, bis zu 25 Gramm unterwegs, etwas mehr zu Hause. Ein Bruch mit Jahrzehnten der Drogenpolitik, die vor allem auf Verbote und Strafverfolgung setzte.

Die Reaktionen waren entsprechend heftig. Befürworter:innen feierten den Schritt als überfällig, als ehrlichen Umgang mit einer Realität, die sich längst nicht mehr verdrängen ließ. Gegner:innen warnten vor den gesundheitlichen Schäden einer Einstiegsdroge, mehr Arbeit für Polizei und Justiz und einer schleichenden Normalisierung des Cannabis-Konsums. Heute liegt das gesellschaftliche Meinungsbild nach wie vor zwischen Aufbruchsstimmung und anhaltender Kritik.

Um Klarheit zu gewinnen, hat die Bundesregierung eine umfassende wissenschaftliche Evaluation in Auftrag gegeben. Daran beteiligt sind unter anderem das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und die Universität Tübingen. Bis 2028 soll das Projekt laufen.

Online-Umfrage mit 11.500 Teilnehmenden: Dealer verlieren, Eigenanbau boomt

Während die große Evaluation und ihre abschließenden Ergebnisse also noch Jahre in Anspruch nehmen werden, zeichnen sich erste Tendenzen bereits heute ab. Eine Ende August 2025 veröffentlichte Online-Erhebung mit fast 11.500 Teilnehmenden wurde vom Institut für Suchtforschung (ISFF) der Frankfurt University of Applied Sciences in Kooperation mit der Evangelischen Hochschule Freiburg durchgeführt. Die Ergebnisse deuten auf einen tiefgreifenden Wandel hin.[1]

Das Projekt mit dem Titel „Veränderungen für Konsumierende von Cannabis durch das Cannabisgesetz“ richtete sich gezielt an Menschen, die regelmäßig oder häufig konsumieren. 81 Prozent der Befragten konsumierten mindestens wöchentlich, 39 Prozent sogar täglich.[2]

„Das Cannabisgesetz ist bereits jetzt ein Erfolg im Hinblick auf die Schwächung des illegalen Marktes”

Vor allem in dieser Gruppe, die den Großteil des in Deutschland konsumierten Cannabis ausmacht, zeigt sich ein klarer Trend: weg vom Dealer, hin zu legalen Quellen. „Die Befragung zeigt, dass das Cannabisgesetz bereits jetzt ein Erfolg im Hinblick auf die Schwächung des illegalen Marktes ist“, so Prof. Dr. Bernd Werse, Direktor des ISFF und Leiter des Projektes in einer Pressemitteilung.[1]

88 Prozent der befragten Erwachsenen gaben an, in den vergangenen sechs Monaten Cannabis hauptsächlich aus einer legalen Quelle bezogen zu haben. Vor Inkrafttreten des Gesetzes waren es nur 24 Prozent. Besonders stark legten Eigenanbau gefolgt von Apotheken zu: Zusammen nannten fast 80 Prozent diese beiden Wege als wichtigste Bezugsquelle.[2]

Kritik an Cannabis auf Rezept: Streit um Telemedizin

Kritik an Cannabis auf Rezept: Streit um Telemedizin

Doch gerade im medizinischen Bereich bleiben die Diskussionen intensiv. Cannabis auf Rezept bietet geprüfte Qualität – im Gegensatz zu potenziell gestrecktem oder verunreinigtem Cannabis vom Schwarzmarkt. Der Zugang wurde seit 2024 erleichtert, weil die Pflanze nicht mehr als Betäubungsmittel gilt. Telemedizinische Plattformen machen es Patient:innen möglich, online eine ärztliche Behandlung zu erhalten und im Anschluss ein Rezept sowie medizinisches Cannabis zugesandt zu bekommen. Kritiker:innen werfen den Telemedizin-Plattformen jedoch vor, dass man nicht zwingend ernsthaft erkrankt sein müsse, um ein Rezept zu erhalten.

Das Bundesgesundheitsministerium reagierte inzwischen: Ein Referentenentwurf vom Juni 2025 sieht vor, telemedizinische Verordnungen künftig auszuschließen und den Versand von medizinischen Cannabisblüten zu untersagen. Für das Bundesgesundheitsministerium sind die stark gestiegenen Importe bei gleichzeitig nur moderat wachsenden Verordnungen durch die Krankenkassen ein Hinweis darauf, dass medizinisches Cannabis auch von Freizeitkonsument:innen genutzt wird.[3] Hierbei wird jedoch verkannt, dass nur etwa 60 Prozent der Importmengen tatsächlich in den Apotheken zur Versorgung eingesetzt werden. Der Rest entfällt auf Reexporte, die Weiterverarbeitung zu Extrakten, wissenschaftliche Zwecke, Lagerbestände sowie die Vernichtung aufgrund abgelaufener Haltbarkeit.[4]

„Ich kann verstehen, dass den Verantwortlichen insbesondere die Werbung für Telemedizin ein Dorn im Auge ist und in gewissem Maße kann ich nachvollziehen, dass diese Vermischung von Medizin und Freizeitkonsum negativ betrachtet wird“, sagt Werse. „Ich selbst verurteile niemanden dafür, der sich über diesen legalen Kanal versorgt.“

Finn Hänsel, Gründer und Geschäftsführer der Sanity Group – einem der führenden Unternehmen für Cannabis in Europa – ergänzt: “Das politische Vorhaben träfe in der Praxis aber in erster Linie die Falschen – schwerkranke Patient:innen, die ohnehin seit Jahren um Zugang zu einer für sie wirksamen Therapie kämpfen. Es droht ein gesundheitspolitischer Rückschritt, der nicht nur medizinisch fragwürdig, sondern auch realitätsfern ist.”

Weniger Strafanzeigen, mehr Beratungsplätze

Doch die Cannabis-Reform wirkt nicht nur auf den Markt. Auch Polizei und Gerichte verzeichnen Veränderungen. „Die Kriminalstatistiken verzeichnen deutliche Rückgänge bei Cannabisdelikten“, sagt Werse. Das führt zu einer Entlastung von Strafverfolgung und Justiz – und zugleich weniger Kriminalisierung von ansonsten unbescholtenen Bürger:innen.

In der Drogenberatung wiederum zeigt sich ein Nebeneffekt: „Viele, die zuvor von Polizei oder Justiz geschickt wurden, sind weggefallen. Dadurch gibt es mehr Platz für Menschen mit problematischem Konsum, die aus eigenem Antrieb kommen“, so Werse.

Konsum bleibt privat – und unterscheidet sich nach Geschlecht

Auch beim Konsum selbst zeigen sich Verschiebungen. Zwar erlaubt das Gesetz den Gebrauch an vielen öffentlichen Orten, doch die Mehrheit der Befragten bleibt privat: Fast 98 Prozent gaben bei der Online-Befragung an, ihr Cannabis überwiegend auf dem eigenen Grundstück zu konsumieren. [2]

Der „Joint mit Tabak“ bleibt die gängigste Form, doch Erwachsene greifen auch vermehrt zu Vaporizern, die als weniger schädlich gelten. Frauen konsumieren im Schnitt seltener, wählen aber tendenziell gesundheitsschädlichere Formen, wie“Joints mit Tabak” oder auch synthetische Produkte wie HHC. Männer und diverse Befragte setzen eher auf potenziell schadensmindernde Methoden.[2]

Wenn die Angst nachlässt und Hilfe leichter wird

Ein weiteres Ergebnis: Die Entkriminalisierung verändert die Wahrnehmung. Mehr als drei Viertel der Befragten gaben an, keine Angst mehr vor einer Strafverfolgung zu haben. Und: Über zwei Drittel erklärten, nun weniger Hemmungen zu verspüren, sich bei Suchtproblemen Hilfe zu suchen.[1]

Werse bestätigt diesen Befund im Interview: „Die psychische Belastung für Konsumierende hat deutlich nachgelassen, da die potenzielle Kriminalisierung weggefallen ist“.

Cannabis: Legalisierung auf Bewährung

Trotz allem: Die Zukunft der Teillegalisierung bleibt ungewiss. Vertreter:innen von CDU und CSU haben mehrfach angekündigt, das Gesetz wieder zurücknehmen zu wollen. Auch der Drogen- und Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Prof. Dr. Hendrik Streeck (CDU), fordert eine Überprüfung. Die Rücknahme der Teillegaliserung hatte es im April 2025 allerdings nicht in den Koalitionsvertrag von CDU und SPD geschafft. Erste Auswirkungen sollen aber ab Herbst 2025 wissenschaftlich überprüft werden. Dies wurde bereits von der alten Bundesregierung so geplant.

„Es ist der richtige Schritt, dass die Koalition das Cannabisgesetz evaluieren möchte, um zu prüfen, wie sich die bisherige Teillegalisierung auf Themen wie Jugendschutz, Gesundheitsschutz und die Eindämmung des Schwarzmarktes auswirkt”, sagt Finn Hänsel. „Gleichzeitig ist es hierfür entscheidend, das Gesetz zunächst einmal vollständig umzusetzen.“

Hänsel fordert deshalb – wie viele andere aus der Branche – die sofortige Freigabe von wissenschaftlichen Pilotprojekten für die regulierte Abgabe von Konsumcannabis über Fachgeschäfte. Nur mit solchen Projekten lasse sich belastbar feststellen, was in der Praxis funktioniert und wo nachgebessert werden müsse.

Unser Tipp: Mehr zum Thema Modellprojekte findest du in unserem Artikel “Cannabis kaufen – aber kontrolliert”.

Cannabis in Deutschland – ein Experiment ohne klare Zukunft

Die ersten Zahlen deuten auf Entlastung und mehr Sicherheit für Konsumierende hin – und auf einen Markt, der sich langsam aus der Illegalität löst. Doch solange Streit um Rezepte, Telemedizin und eine mögliche Rücknahme der Reform anhält, ist die Zukunft des Cannabisgesetzes offen. Was heute als Fortschritt gilt, könnte morgen schon wieder zur Disposition stehen.

Quellen

[1] Frankfurt University of Applied Sciences & Evangelische Hochschule Freiburg. (2025, 29. August). Cannabis aus dem eigenen Anbau statt über Dealerinnen: Online-Erhebung mit fast 11 500 Befragten zeigt deutliche Verschiebungen durch das neue Cannabisgesetz*. Pressemitteilung. Abgerufen am [30.08.2025], von: https://www.frankfurt-university.de/de/news/n-pressemitteilungen/cannabis-aus-dem-eigenen-anbau-statt-ueber-dealerinnen/

[2] Steimle, L., Werse, B., & Stallwitz, A. (2025). Veränderungen für Konsumierende von Cannabis durch das Cannabisgesetz – KonCanG (Projektbericht). Institut für Suchtforschung, Frankfurt University of Applied Sciences & Evangelische Hochschule Freiburg. Gefördert durch den Innovationsfonds Forschung der Frankfurt UAS (IFOFO).

[3] Jakobi, L. (2025, 17. Juli). Cannabis auf Rezept: Einfuhren von medizinischem Cannabis sprunghaft gestiegen. MDR AKTUELL. https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/medizinisches-cannabis-online-apotheken-missbrauch-100.html

[4] Bundesverband pharmazeutischer Cannabinoidunternehmen e. V. (BPC). (2025, 1. August). Stellungnahme des Bundesverbandes pharmazeutischer Cannabinoidunternehmen e. V. (BPC) zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Medizinal‑Cannabisgesetzes vom 18.06.2025. Abgerufen am 05.09.2025, von https://bpc-deutschland.de/aktuelles/stellungnahme-des-bundesverbandes-pharmazeutischer-cannnabinoidunternehmen-e-v-bpc-zum-entwurf-eines-gesetzes-zur-aenderung-des-medizinal-cannabisgesetzes-vom-18-06-2025/um-entwurf-eines-gesetzes-zur-aenderung-des-medizinal-cannabisgesetzes-vom-18-06-2025/