Cannabis, ADHS und was die Wissenschaft dazu sagt

Kaum ein Thema wird so kontrovers diskutiert wie der therapeutische Einsatz von Cannabis – erst recht, wenn es um psychische Erkrankungen wie ADHS geht. Während einige Patient:innen von einer spürbaren Linderung berichten, bleiben Fachgesellschaften zurückhaltend. Was sagt die Forschung? Und wo verläuft die Grenze zwischen berechtigter Hoffnung und medizinischer Spekulation? Ein Blick auf die aktuelle Studienlage zwischen Wirksamkeit, Nebenwirkungen und individuellen Erfahrungen.

- Forschungslage unzureichend: Es gibt bislang nur eine hochwertige Studie zum therapeutischen Einsatz von Cannabis bei ADHS – mit schwachen, nicht signifikanten Effekten. Die Datenlage bleibt dünn.

- Therapie auf eigene Faust: Viele Betroffene nutzen Cannabis außerhalb einer ärztlichen Begleitung – vor allem zur Linderung von Schlafstörungen, innerer Unruhe oder Schmerzen.

- Cannabis wird vereinzelt ärztlich verschrieben: Trotz fehlender Leitlinien wird medizinisches Cannabis bei ADHS gelegentlich auf Rezept verordnet – allerdings unter strengen Voraussetzungen und selten mit Kostenübernahme durch die Krankenkasse.

- Risiken durch Kombination mit Methylphenidat: Studien weisen auf mögliche Nebenwirkungen bei gleichzeitiger Einnahme von THC und Methylphenidat hin – insbesondere auf eine erhöhte Herzfrequenz.

- Erhöhtes Abhängigkeitsrisiko bei ADHS: Menschen mit ADHS gelten als besonders gefährdet für eine Cannabisabhängigkeit – vor allem aufgrund ihrer Impulsivität, emotionalen Labilität und der Tendenz zur Selbstmedikation.

Inhaltsverzeichnis

- Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung: ADHS im Überblick

- Cannabis, ADHS und die aktuelle Studienlage

- ADHS bei Cannabis: Erfahrungen, Zahlen und Statistiken

- Therapeutische Selbstversuche mit Cannabis: Was sagt die Forschung?

- Cannabinoid-Therapie: Risiken und Nebenwirkungen bei einer Kombination mit Methylphenidat

- ADHS und Cannabisabhängigkeit: Ein besonderes Risiko?

- Cannabis-Therapie bei ADHS: Was bleibt – und was fehlt

- FAQ

- Quellen

Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung: ADHS im Überblick

Bei ADHS – kurz für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung – handelt es sich um eine der häufigsten psychischen Erkrankungen im Kindesalter: Man geht davon aus, dass in Deutschland zwei bis sechs Prozent der Kinder darunter leiden. Zu den Symptomen gehören etwa Unaufmerksamkeit, übermäßige Aktivität oder Impulsivität.

Weniger bekannt ist, dass ADHS in etwa jedem zweiten Fall auch noch als Erwachsene:r weiter besteht. Schätzungsweise drei Prozent der Erwachsenen sind hierzulande von der Erkrankung betroffen – oft, ohne es zu wissen.

In der Regel wird ADHS mit Ritalin oder Medikinet behandelt, die Methylphenidat als Hauptwirkstoff in sich tragen. Aus Mangel an Behandlungsalternativen machen Patient:innen, bei denen die Standard-Medikamente nicht wie gewünscht anschlagen und/oder die, die an Nebenwirkungen wie Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen leiden, sich häufig auf eigene Faust auf die Suche.

Cannabis, ADHS und die aktuelle Studienlage

Nach derzeitigem Stand liegt lediglich eine Untersuchung zu Cannabis und ADHS vor, welche den höchsten wissenschaftlichen Kriterien entspricht. Konkret veröffentlichten britische Forschende 2017 eine Studie, die unter doppelblinden, randomisierten und placebokontrollierten Bedingungen durchgeführt wurde.[1]

An dem sechswöchigen Forschungsprojekt nahmen 30 Erwachsene teil. Die eine Hälfte der Gruppe nahm ein Spray ein, das in gleichen Mengen CBD und THC enthielt. Gleichzeitig erhielt die andere Hälfte ein Placebo.

Auf folgenden Gebieten konnten die Forschenden Verbesserungen feststellen:

- Unaufmerksamkeit

- Hyperaktivität/Impulsivität

- Emotionale Labilität

Allerdings waren die Verbesserungen zu gering, um als signifikant zu gelten.

Grundsätzlich wird der Konsum von Cannabis mit negativen Auswirkungen auf die kognitive Leistung in Verbindung gebracht. In der Untersuchung konnten die Forschenden bei den Betroffenen von ADHS aber keine entsprechenden Cannabis-Nebenwirkungen feststellen.

Wie ist die britische Pilotstudie einzuordnen?

Während die positiven Effekte des Cannabissprays nicht signifikant waren, ist anzumerken, dass die beobachtete Wirkung vergleichbar mit der von Methylphenidat war, das als Standardwirkstoff bei der Behandlung von ADHS gilt.

Trotzdem bleiben die Ergebnisse weiterführender Forschungen abzuwarten, da es sich in der vorliegenden Untersuchung um eine Pilotstudie mit geringer Teilnehmendenzahl handelte.

Die Ergebnisse der Untersuchung in Kombination mit Wirkungslücken beziehungsweise Nebenwirkungen der Standardtherapie machen jedoch deutlich, dass es weiterer Studien bedarf, um den potenziellen Einsatz von Cannabis bei ADHS weiter zu erforschen.

ADHS bei Cannabis: Erfahrungen, Zahlen und Statistiken

Nachdem Cannabis 2017 zu medizinischen Zwecken in Deutschland legalisiert worden war, führte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eine fünfjährige Begleiterhebung zu den verordneten Therapien durch.[2] Aus der Veröffentlichung der Ergebnisse ging hervor, dass die Behandlung von ADHS rund ein Prozent der Verschreibungen ausmachte.

Hier ist einschränkend zu sagen, dass in der Begleiterhebung lediglich die Daten von Patient:innen erfasst wurden, deren Behandlung mit Cannabis von den Krankenkassen übernommen wurde. Entsprechende Statistiken zu Selbstzahler:innen liegen nicht vor.

Als die Behandlung mit medizinischen Cannabis noch eine Ausnahmegenehmigung des BfArM benötigte – also vor 2017 – lag der Anteil der Betroffenen von ADHS unter den Cannabis-Patient:innen noch bei gut 14 Prozent.

Mitverantwortlich dürfte hier die Empfehlung gewesen sein, welche die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) 2017 herausgegeben hatte – welcher unter anderem die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde angehört. Darin hatte die Gemeinschaft geschlossen davon abgeraten, Cannabis zur ADHS-Behandlung einzusetzen.

Cannabis vom Arzt verschreiben lassen

Im selben Jahr fasste auch der ADHS Deutschland e. V. in einer Stellungnahme zusammen, dass die Nebenwirkungen von Cannabis in keinem angemessenen Verhältnis zu den bisher wenig erforschten Wirkungen bei ADHS stünden – zumal mit dem Wirkstoff Methylphenidat eine wirksame Standardbehandlung bestehe. Gleichzeitig merkte der Selbsthilfeverein an, ADHS-Patient:innen bei ihrer Suche nach einer möglichen Linderung grundsätzlich nicht hindern zu wollen.

Wenngleich eine klinische Empfehlung gegenwärtig nicht vorliegt, gab es laut dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in den Jahren 2017 bis 2022 163 Verschreibungen von Cannabis bei ADHS. Cannabis wird der Statistik zufolge also durchaus immer wieder von Ärzten bei ADHS verschrieben.

Wie werde ich Cannabispatient:in?

PATIENT:IN WERDENCannabis für Erwachsene auf Rezept: Mögliche Übernahme durch die Krankenkasse

Es muss eine schwerwiegende Erkrankung vorliegen, damit ein Arzt oder eine Ärztin Cannabis auf Rezept verschreiben kann. Außerdem muss der Einsatz von Cannabis im konkreten Fall erfolgsversprechend sein und Standardtherapien zu unzumutbaren Nebenwirkungen führen. Insofern sind hier einige Einschränkungen zu beachten.

Bezüglich der Finanzierung der Therapie können die Patient:innen einen Antrag auf Kostenübernahme bei ihrer Krankenkasse einreichen, wenn das Cannabis von einem Arzt oder einer Ärztin verschrieben worden ist. Die Krankenkassen können die Übernahme jedoch verweigern. Bei privaten Krankenkassen sind die Bestimmungen des abgeschlossenen Tarifs zu beachten. Eine Verschreibung auf einem Privatrezept für Selbstzahler:innen ist ebenfalls grundsätzlich möglich – zum Beispiel über spezialisierte Telemedizin-Plattformen für Therapien mit medizinischem Cannabis.

Therapeutische Selbstversuche mit Cannabis: Was sagt die Forschung?

Trotz zurückhaltender Verschreibungspraxis zeigen aktuelle Studien, dass viele ADHS-Betroffene Cannabis aus eigener Initiative nutzen – nicht aus Experimentierfreude, sondern aus therapeutischer Motivation. [3] Besonders häufig berichten Patient:innen, sie würden Cannabis zur Linderung von Schlafstörungen, innerer Unruhe oder körperlichen Schmerzen einsetzen. Auch Nebenwirkungen der Standardtherapie – etwa Appetitlosigkeit oder Einschlafprobleme durch Methylphenidat – gelten als Auslöser für den Griff zur Cannabispflanze, oft mangels überzeugender Alternativen.

Die Forschungslage hierzu ist bislang dünn, liefert aber erste Hinweise: In einer Online-Befragung gaben rund 90 Prozent der teilnehmenden ADHS-Betroffenen an, dass sie durch akuten Cannabiskonsum eine Verbesserung ihrer Symptome wie Hyperaktivität, Unruhe oder mentaler Frustration wahrnehmen. Deutlich zurückhaltender fielen die Einschätzungen beim langfristigen Konsum aus – nur ein Drittel sprach hier von einer spürbaren Besserung. Auch auf die kognitive Leistungsfähigkeit wirkte sich chronischer Konsum laut der Selbsteinschätzung vieler kaum aus, wobei die wissenschaftliche Bewertung dieser Effekte noch aussteht.

Häufiger als erwartet nannten die Befragten Cannabis außerdem als Mittel gegen Schmerzen. Neuere Untersuchungen legen nahe, dass ADHS-Betroffene überdurchschnittlich oft an chronischen Schmerzsyndromen leiden – insbesondere Frauen berichten in diesem Zusammenhang von verstärkten Beschwerden im Zusammenhang mit Endometriose oder Fibromyalgie. Cannabis wird hier offenbar als pragmatischer Ausweg gesehen, wenn klassische Therapien und Alternativen an ihre Grenzen stoßen.[3]

Auch wenn belastbare Studien bislang fehlen, zeichnen sich gewisse Muster ab: Cannabis scheint für manche ADHS-Betroffene eine Lücke zu füllen – dort, wo Medikamente nicht greifen oder Nebenwirkungen dominieren. Umso wichtiger ist es, dass Ärzt:innen die Beweggründe für den Konsum ernst nehmen – nicht nur, um Risiken zu erkennen, sondern auch, um gemeinsam bessere Behandlungswege und individuelle Alternativen zu finden.

Cannabinoid-Therapie: Risiken und Nebenwirkungen bei einer Kombination mit Methylphenidat

Gerade wenn Cannabis bei ADHS ohne ärztliche Absprache eingesetzt wird, könnten Betroffene es mit der Einnahme von Methylphenidat kombinieren. Warum die Kombination jedoch Risiken mit sich bringen könnte, macht eine US-amerikanische Studie aus dem Jahr 2014 deutlich: [4]

In der Doppelblindstudie verabreichten die Forschenden 16 erwachsenen Proband:innen verschiedene Kombinationen von Cannabis mit Methylphenidat. Alle Teilnehmenden hatten im Vorfeld der Untersuchung einen mäßigen Cannabiskonsum angegeben und litten weder unter ADHS noch einer anderen psychischen Erkrankung.

Für die Studie nahmen die Proband:innen in sechs Sitzungen entweder eine orale 10-mg-Dosis an THC oder ein Placebo in Kombination mit jeweils unterschiedlichen Mengen an Methylphenidat ein.

Bei jeder Dosierung von Methylphenidat resultierte die kombinierte Einnahme mit THC in einer erhöhten Herzfrequenz. Für eine Zuverlässigkeit der Ergebnisse spricht an dieser Stelle das doppelblinde Studiendesign – einschränkend ist jedoch die geringe Zahl an untersuchten Proband:innen zu sehen. Während eine weitere Erforschung als wünschenswert gilt, sollten die möglichen Wechselwirkungen dringend berücksichtigt werden, falls Cannabis auf Rezept bei ADHS verschrieben werden soll.

ADHS und Cannabisabhängigkeit: Ein besonderes Risiko?

So nachvollziehbar der Wunsch nach Linderung ist – der regelmäßige Konsum von Cannabis birgt gerade für Menschen mit ADHS ein erhöhtes Risiko, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Studien zeigen: Jugendliche und junge Erwachsene mit ADHS neigen nicht nur dazu, früher mit dem Konsum zu beginnen, sondern auch schneller zu einem problematischen Gebrauch überzugehen. Impulsivität, emotionale Labilität und Schwierigkeiten mit der Selbstregulation gelten dabei als zentrale Risikofaktoren – und gehören zugleich zum typischen Bild einer ADHS-Diagnose.[3]

Die Forschung spricht hier von einer „geteilten Verletzlichkeit“: Sowohl bei ADHS als auch bei Substanzgebrauchsstörungen sind ähnliche neurobiologische Mechanismen beteiligt – etwa im Bereich der Belohnungsverarbeitung und der Impulskontrolle. Das kann zur Folge haben, dass Betroffene nicht nur häufiger konsumieren, sondern auch stärker auf die kurzfristig beruhigenden Effekte von Cannabis reagieren – und sie daher wiederholt suchen. Ein besonders häufiger Einstieg erfolgt über die Nutzung zur Schlafverbesserung, zur Schmerzbehandlung oder zur Selbstberuhigung in emotional belastenden Situationen.

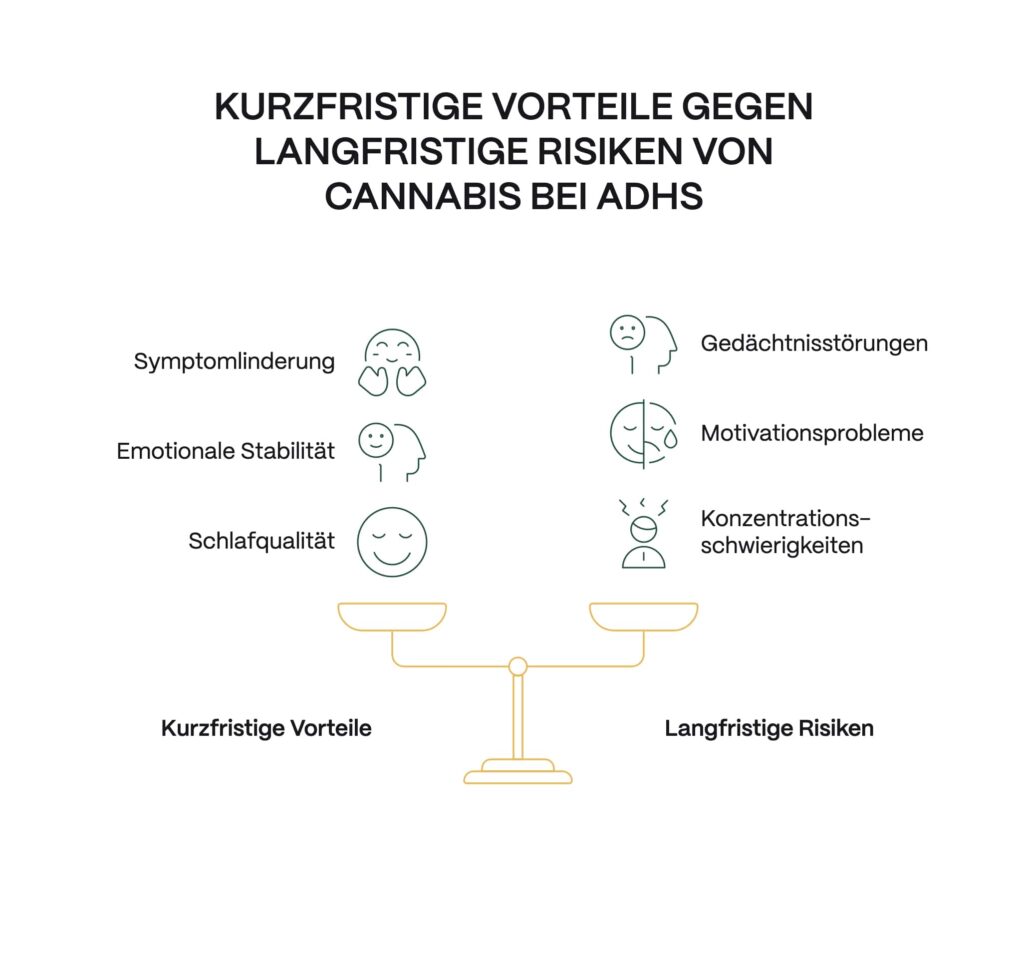

Zwar geben viele Konsumierende subjektiv an, dass Cannabis ihre Symptome lindere – doch langfristig zeigen sich oft gegenteilige Effekte: Gedächtnisstörungen, Motivationsprobleme und verstärkte Konzentrationsschwierigkeiten können gerade bei ADHS schwer wiegen. Zudem wird berichtet, dass sich bei einigen chronischen Konsumierenden mit ADHS ein Teufelskreis entwickelt: Die Symptome der Grunderkrankung werden durch den fortgesetzten Gebrauch nicht etwa gebessert, sondern verstärkt – was wiederum den Wunsch nach Konsum befeuert.

Cannabis-Therapie bei ADHS: Was bleibt – und was fehlt

Die therapeutische Verwendung von Cannabis bei ADHS bleibt ein umstrittenes Feld zwischen individueller Hoffnung und wissenschaftlicher Zurückhaltung. Erste Studien liefern Hinweise auf mögliche Effekte – doch die Datenlage ist zu schmal, um klare Empfehlungen auszusprechen. Gerade weil viele Betroffene Cannabis aus einer Not heraus nutzen, um mit unerwünschten Nebenwirkungen oder unbehandelten Symptomen zurechtzukommen, braucht es mehr Forschung, mehr ärztliche Begleitung – und mehr Offenheit im Umgang mit einem Thema, das zu lange zwischen Stigma und Selbstmedikation schwankt.

FAQ

Kann man mit ADHS Cannabis-Patient werden?

Zwischen 2017 und 2022 verzeichnete das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in seiner Statistik 163 Verschreibungen von Cannabis bei ADHS. Aufgrund der derzeit unzureichenden Forschungslage liegt für die Anwendung von Cannabis bei ADHS allerdings keine klinische Empfehlung vor.

Welcher Arzt verschreibt Cannabis bei ADHS?

Cannabis kann in Deutschland grundsätzlich auch bei ADHS verschrieben werden – vorausgesetzt, alle zugelassenen Standardtherapien wurden bereits ausgeschöpft und die Symptome sind weiterhin stark belastend. Verschreiben darf grundsätzlich jede:r Ärzt:in mit Kassenzulassung (ausgenommen Zahn- und Tierärzt:innen). Meist sind es bei ADHS Fachärzt:innen für Psychiatrie oder Hausärzt:innen mit entsprechender Erfahrung.

Welche Krankenkasse übernimmt Cannabis bei ADHS?

Grundsätzlich können alle ADHS-Patient:innen bei ihrer Krankenkasse einen Antrag auf Kostenübernahme stellen. Voraussetzung ist, dass eine Verschreibung von Cannabis auf Rezept vorliegt. Die gesetzlichen Krankenkassen können einen Antrag auf Cannabis auf Rezept mit Verweis auf den Genehmigungsvorbehalt ablehnen. Ob private Krankenkassen die Kosten übernehmen, hängt vom abgeschlossenen Tarif ab.

ADHS – Sind Cannabinoide vorteilhaft?

2017 lieferte eine britische Studie vorsichtige Hinweise auf eine mögliche Wirksamkeit von Cannabinoiden bei ADHS. Allerdings war die Studiengröße zu klein, um eine Aussage treffen zu können. Grundsätzlich geht man davon aus, dass Cannabinoide einen modulierenden Effekt auf das körpereigene Endocannabinoidsystem besitzen.[1]

Quellen

[1] Cooper, R. E., Williams, E., Seegobin, S., Tye, C., Kuntsi, J., & Asherson, P. (2017). Cannabinoids in attention-deficit/hyperactivity disorder: A randomised-controlled trial. European Neuropsychopharmacology, 27(8), 795–808.

[2] Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2022, 6. Juli). Cannabis als Medizin: BfArM veröffentlicht Abschlussbericht zur Begleiterhebung (Pressemitteilung Nr. 5/22). Pressemitteilungen des BfArM.

[3] Hernandez, M., & Levin, F. R. (2022). Attention-deficit hyperactivity disorder and therapeutic cannabis use motives. Psychiatric Clinics of North America, 45(3), 503–514.

[4] Kollins, S. H., Schoenfelder, E. N., English, J. S., Holdaway, A., Van Voorhees, E., O'Brien, B. R., Dew, R., & Chrisman, A. K. (2015). An exploratory study of the combined effects of orally administered methylphenidate and delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) on cardiovascular function, subjective effects, and performance in healthy adults. Journal of Substance Abuse Treatment, 48(1), 96–103.