Cannabis auf Rezept: Alle Infos zu Voraussetzungen, Kosten & Co.

Medizinisches Cannabis kann für Patient:innen eine Alternative sein, wenn klassische Therapien versagen oder zu starke Nebenwirkungen verursachen. Doch trotz gesetzlicher Zulassung herrscht oft Unsicherheit: Wer bekommt überhaupt Cannabis auf Rezept? Welche Voraussetzungen gelten? Und wie funktioniert der Ablauf – vom ersten Arztgespräch bis zur Einlösung des Rezepts in der Apotheke? In diesem Artikel findest du alle wichtigen Infos zur medizinischen Cannabistherapie in Deutschland – verständlich erklärt, praxisnah und auf dem neuesten Stand.

- Zwei Wege zum Rezept: Über Hausärzt:innen oder per Telemedizin.

- Klare Voraussetzungen: Schwere Erkrankung, Therapieversuche, Aussicht auf Besserung.

- Kassenrezept nur mit Antrag: Genehmigung durch die Krankenkasse nötig.

- Privatrezept geht schneller: Ohne Antrag, aber auf eigene Kosten.

Seit 2017 bedarf es in Deutschland keiner Ausnahmeregelung mehr, um sich Cannabis auf Rezept verschreiben zu lassen. Wer sich fragt: „Wie bekommt man Cannabis auf Rezept?“, sieht sich jedoch mit strengen Formalien und einer teils undurchsichtigen Informationslage konfrontiert.

Welche drei Schritte es auf dem Weg zur Therapie mit Cannabis als Medizin in Deutschland zu durchlaufen gilt und welche Regelungen dabei gelten, erfährst Du hier.

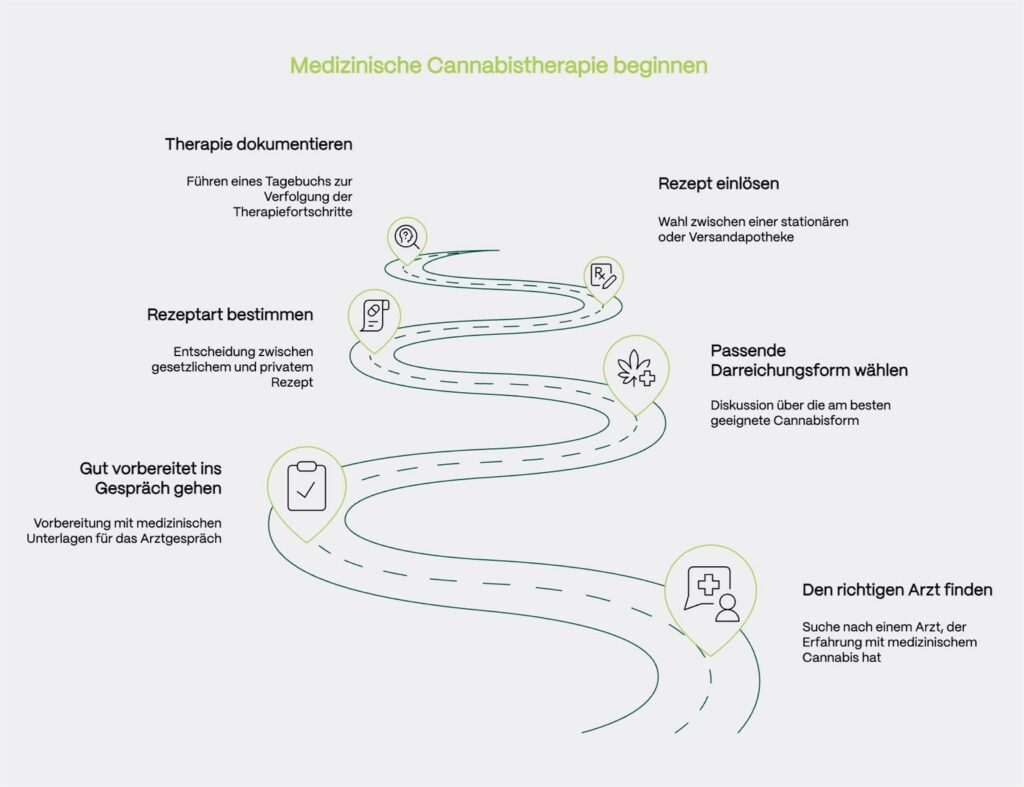

In 3 Schritten zum Cannabis-Rezept

1. Beratung durch Telemediziner:innen & Ärzt:innen

Grundsätzlich führen zwei Wege zum Cannabis-Rezept. Der klassische Weg geht über die Hausärztin oder den Facharzt. Ärzt:innen aller Fachrichtungen – mit Ausnahme von Zahn- und Tiermedizin – dürfen medizinisches Cannabis verschreiben. Ob sie es auch tatsächlich tun, ist allerdings eine andere Frage. Einige Portale bieten Verzeichnisse mit Ärzt:innen, die bereits Erfahrung mit der Cannabistherapie haben – zum Beispiel auf dieser Website.

Alternativ kannst du dich auch an Telemedizin-Plattformen wenden. Sie ermöglichen eine bequeme, ortsunabhängige Einschätzung per Video-Call oder Online-Fragebogen. Stuft die Ärztin oder der Arzt deine Situation als behandlungswürdig ein, wird das Rezept digital ausgestellt – und direkt an eine Versandapotheke oder eine Apotheke deiner Wahl weitergeleitet.

2. Indikationsprüfung und Rezeptausstellung

Die Ärzt:innen auf der Plattform werten kostenlos deine Daten aus und melden sich bei eventuellen Rückfragen. Sobald deine Angaben geprüft und bestätigt wurden und du für eine Cannabis-Therapie infrage kommst, wird dir ein Cannabis-Rezept ausgestellt.

3. Cannabis im Live-Bestand auswählen und Online-Rezept einlösen

Du kannst dir das Rezept für medizinisches Cannabis zusenden lassen und es in einer Apotheke deiner Wahl einlösen. Oder du nutzt eine der Partner-Apotheken der gewählten Plattform – dann kommt das Medikament, je nach Verfügbarkeit, direkt und unkompliziert zu dir nach Hause. Einige Telemedizin-Plattformen, die auf Cannabis spezialisert sind, bieten auch einen Live-Bestand für verfügbare Cannabis-Produkte, über die Patient:innen bereits Produktwünsche äußern können. Dies kann von Vorteil sein, wenn Patient:innen zum Beispiel bereits gute Erfahrungen mit einem bestimmten Cannabisprodukt gemacht haben.

Auswahl an Telemedizin-Plattformen

Wie werde ich Cannabispatient:in?

PATIENT:IN WERDENBei diesen Krankheiten könnte man medizinisches Cannabis auf Rezept bekommen

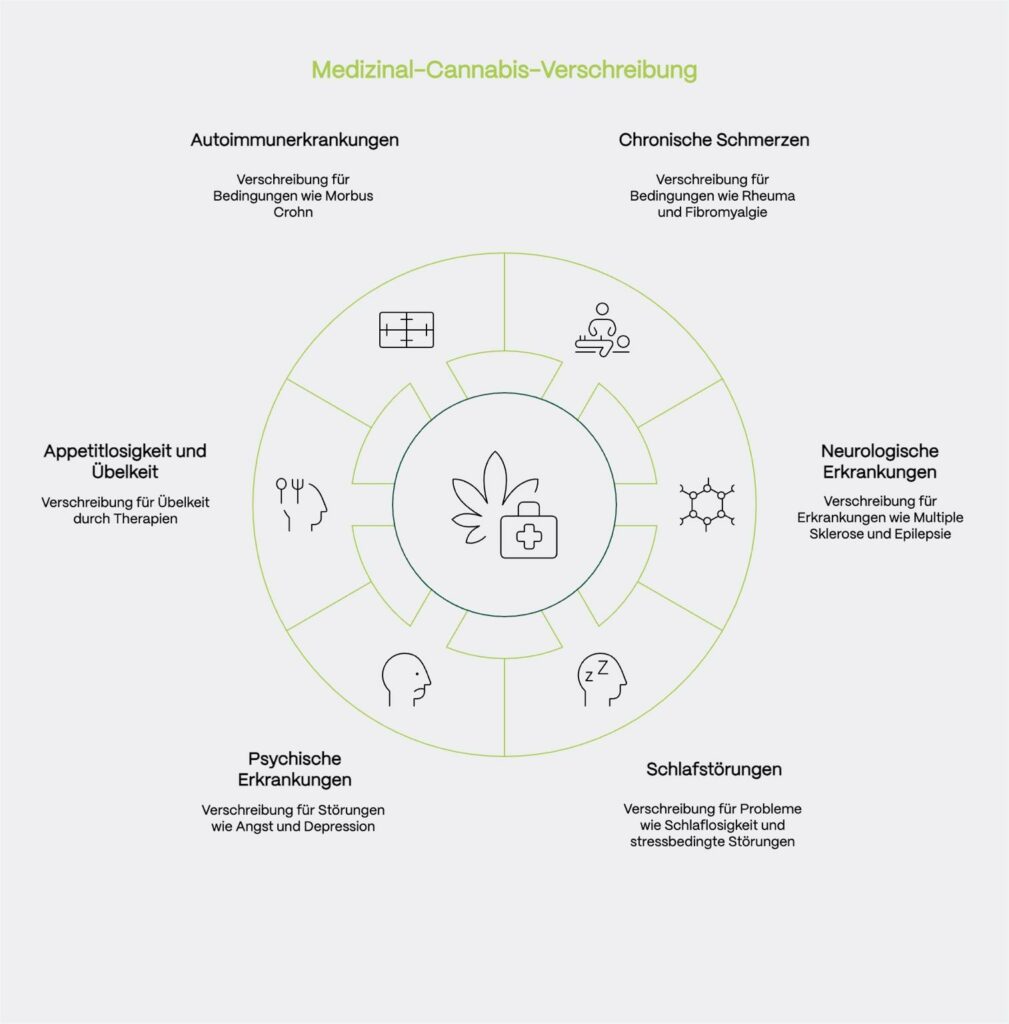

Die Entscheidung, ob medizinisches Cannabis verschrieben werden darf, hängt maßgeblich von der sogenannten Indikation ab – also der ärztlichen Einschätzung, ob eine Cannabis-Therapie bei einer konkreten Erkrankung medizinisch sinnvoll und vertretbar ist. Voraussetzung ist stets, dass eine schwerwiegende Erkrankung vorliegt und andere Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft oder nicht verträglich sind.

Obwohl das Gesetz keine abschließende Liste nennt, hat sich in der Praxis ein klarer Anwendungsbereich herausgebildet. Zu den häufigsten Erkrankungen, bei denen Cannabis erfolgreich als Therapie eingesetzt wird, gehören:

- Chronische Schmerzen, z. B. neuropathische Schmerzen, Fibromyalgie, rheumatische Beschwerden oder Rückenschmerzen nach Bandscheibenvorfall

- Multiple Sklerose (MS), insbesondere bei spastischen Symptomen

- Schlafstörungen

- Angststörungen und Depressionen

- ADHS,bei Erwachsenen

- Tourette-Syndrom, zur Linderung von Tics und Unruhe

- Appetitlosigkeit und Übelkeit, insbesondere bei Krebserkrankungen oder HIV

- Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, zur symptomatischen Behandlung chronisch-entzündlicher Prozesse

- PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung), insbesondere bei fehlender Wirksamkeit klassischer Psychopharmaka

- Migräne

Auch bei anderen seltenen oder komplexen Krankheitsbildern könnte eine Cannabis-Therapie infrage kommen – vorausgesetzt, die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt sieht eine begründete Aussicht auf Linderung der Beschwerden.

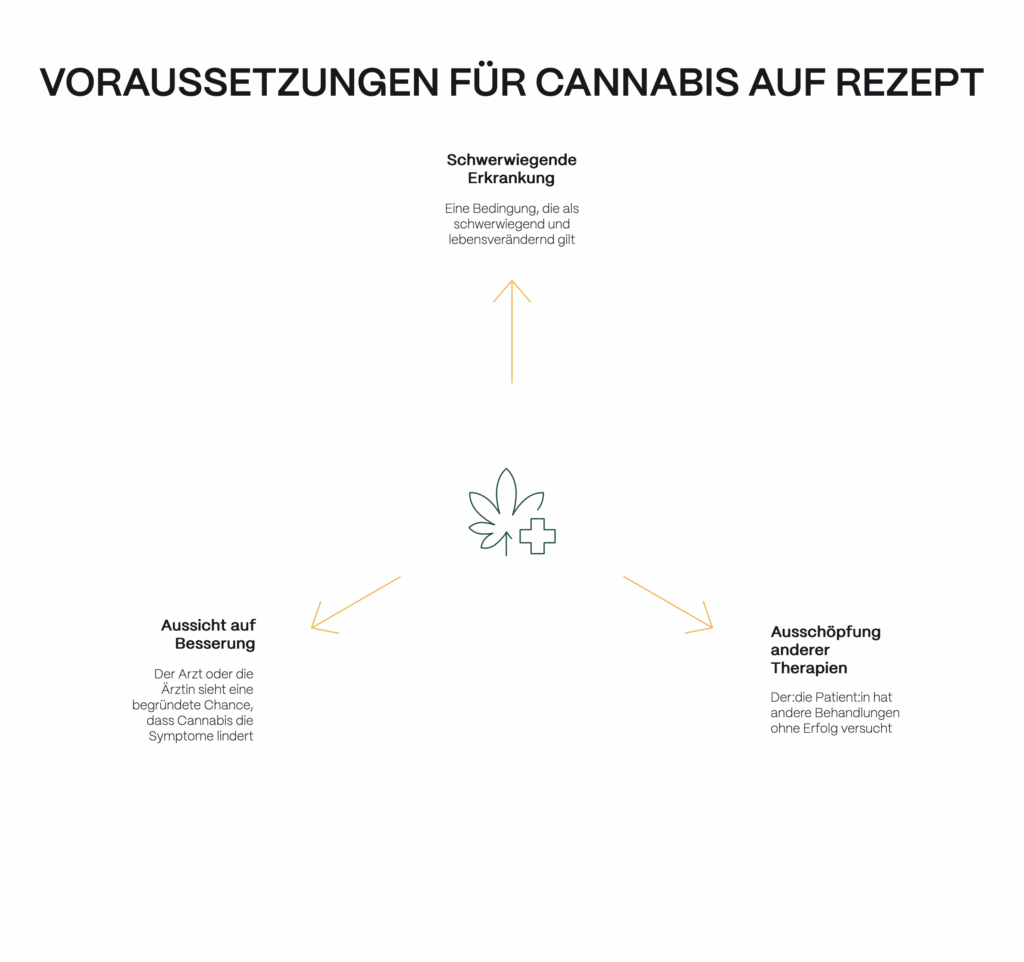

Diese Voraussetzungen braucht man für ein Cannabis-Rezept

Wer Cannabis aus medizinischen Gründen erhalten möchte, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Im Mittelpunkt steht dabei die sogenannte Indikation – also die ärztlich fundierte Einschätzung, dass der Einsatz von Cannabis bei einer Erkrankung therapeutisch sinnvoll und vertretbar ist. Ein Cannabis-Rezept darf nur dann ausgestellt werden, wenn tatsächlich eine medizinische Notwendigkeit besteht. Konkret bedeutet das:

1. Schwerwiegende Erkrankung

Laut Gesetz muss eine „schwerwiegende Erkrankung“ vorliegen.

2. Ausschöpfung anderer Therapien

- Es muss versucht worden sein, die Beschwerden mit gängigen Therapien zu behandeln (z. B. Schmerzmittel, Antidepressiva, Physio, etc.).

- Diese Behandlungen müssen entweder nicht gewirkt oder zu unzumutbaren Nebenwirkungen geführt haben.

3. Aussicht auf Besserung

- Die behandelnde Ärztin oder der Arzt muss eine begründete Aussicht sehen, dass Cannabis die Symptome lindern könnte.

Wie viel kostet Cannabis auf Rezept?

Wird der Antrag auf Kostenübernahme von Cannabis von der Krankenkasse genehmigt, müssen Patient:innen lediglich die Rezeptgebühr von 5 bis 10 Euro zahlen. Sofern Patient:innen das medizinische Cannabis selbst zahlen, hängen die Kosten unter anderem von der Art des Cannabis-Produkts sowie dessen Menge und Herkunft ab.

Für medizinische Cannabisblüten aus deutschem Anbau etwa liegen die Abgabepreise der Apotheken an Patient:innen derzeit bei 10,30 Euro pro Gramm. Die Bestände an deutschem Cannabis sind jedoch begrenzt und die Preise für medizinische Cannabisblüten aus dem Ausland deutlich höher (Stand: Dezember 2022).

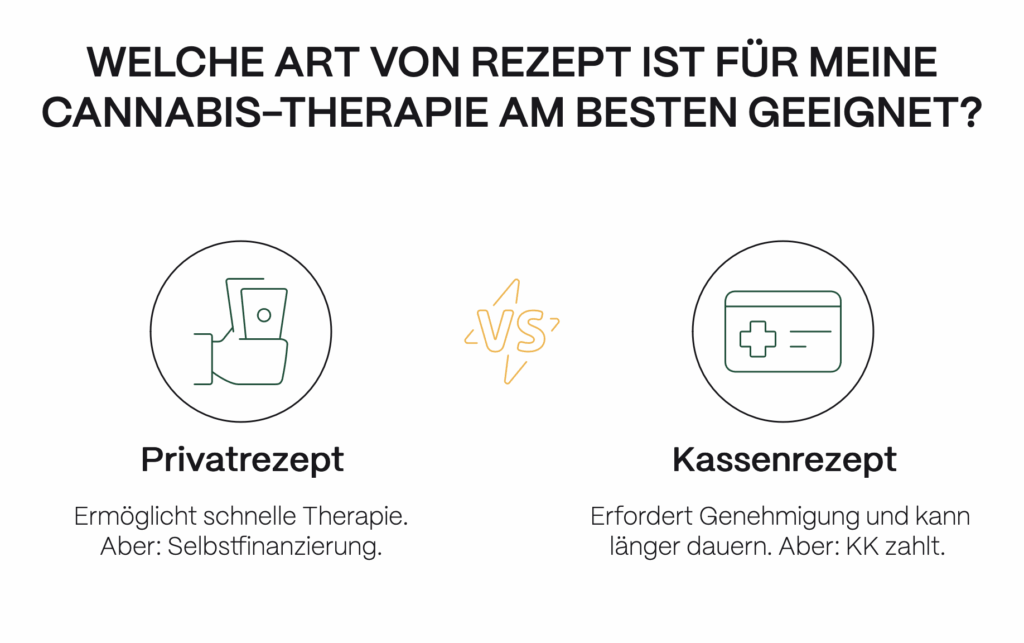

Was meint man mit einem Privatrezept für eine Cannabistherapie?

Privatrezept: Selbst zahlen, schneller starten

Ein Privatrezept für eine Cannabis-Therapie bedeutet, dass du das verschriebene medizinische Cannabis selbst bezahlst – also ohne Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenkasse (GKV). Das bedeutet: Du erhältst die gleichen Medikamente (Blüten, Extrakte oder Fertigarzneimittel) wie bei einem Kassenrezept – aber du zahlst sie selbst.

Ein Privatrezept kann sinnvoll sein, wenn…

- du schnell Zugang zu einer Therapie brauchst, etwa bei starken chronischen Schmerzen oder anderen belastenden Symptomen,

- dein Arzt oder deine Ärztin eine Verordnung befürwortet, die gesetzliche Krankenkasse aber (noch) nicht mitspielt,

- du nicht gesetzlich, sondern privat krankenversichert bist (dort gelten andere Regelungen),

- oder wenn du bereit bist, die Cannabis-Therapie zunächst selbst zu finanzieren, um Wirkung und Verträglichkeit zu testen – zum Beispiel im Vorfeld eines Antrags auf Kostenübernahme.

Unterschied zwischen einem Kassenrezept vs. Privatrezept für Cannabis

Privatrezept (Selbstzahlung)

- Keine Genehmigung durch Krankenkasse nötig

- Der Arzt kann das Cannabis-Rezept direkt ausstellen

- Patient:in zahlt die Therapie aus eigener Tasche

Kassenrezept (Kostenübernahme durch GKV)

- Nur möglich, wenn Antrag bei der Krankenkasse genehmigt wird

- Arzt muss Stellungnahme schreiben (inkl. medizinischer Begründung und bisheriger Therapieversuche)

- Bearbeitungszeit: 3–5 Wochen (abhängig davon, ob der MDK eingeschaltet wird)

- Wird der Antrag abgelehnt, kann Widerspruch eingelegt werden

Wichtig:

- Die Krankenkasse darf Anträge nur in begründeten Ausnahmefällen ablehnen

- In der Realität wird dennoch oft abgelehnt – viele Patient:innen landen deshalb zunächst beim Privatrezept

| Voraussetzung | Privatrezept | Kassenrezept |

| Schwerwiegende Erkrankung | ✅ | ✅ |

| Ausschöpfung anderer Therapien | empfohlen | Pflicht |

| Ärztliches Gutachten nötig | ❌ | ✅ |

| Genehmigung durch Krankenkasse | ❌ | ✅ |

| Sofortige Verordnung möglich | ✅ | ❌ (Wartezeit) |

| Kostenübernahme durch GKV | ❌ | ✅ |

Formen von medizinischem Cannabis: Cannabisblüten vs. Cannabisextrakte vs. Dronabinol

Medizinisches Cannabis ist nicht gleich Cannabis – denn je nach Diagnose, Therapieziel und individueller Reaktion stehen unterschiedliche Darreichungsformen zur Verfügung. Am häufigsten kommen Cannabisblüten, Cannabisextrakte und das synthetisch hergestellte Dronabinol zum Einsatz. Jede Form hat ihre eigenen Besonderheiten – und potenziellen Vorteile.

Cannabisblüten

Cannabisblüten sind die getrockneten weiblichen Blüten der Hanfpflanze. Sie enthalten natürliche Konzentrationen von THC, CBD und weiteren Cannabinoiden sowie Terpenen, die gemeinsam den sogenannten Entourage-Effekt auslösen könnten – also eine mögliche verstärkte Wirkung durch das Zusammenspiel der Inhaltsstoffe.[1]

Anwendung:

- Meist per Inhalation über einen medizinischen Vaporizer

- In Einzelfällen auch als Tee

Vorteile:

- Schneller Wirkungseintritt (innerhalb von Minuten)

- Fein dosierbar durch individuelle Inhalation

- Breites Spektrum an Sorten mit unterschiedlichen THC-/CBD-Gehalten

Cannabisextrakte

Cannabisextrakte sind standardisierte Zubereitungen in flüssiger Form (z. B. Öle oder Tropfen), die entweder THC-dominant, CBD-dominant oder ausgewogen zusammengesetzt sind. Sie werden oral eingenommen, zum Beispiel als Tropfen unter die Zunge oder in Kapseln.

Anwendung:

- Orale Einnahme (Tropfen, Kapseln, teils als Öl)

Vorteile:

- Exakte Dosierung möglich (z. B. 0,1 ml Tropfenweise)

- Lang anhaltende Wirkung, was bei chronischen Beschwerden hilfreich sein könnte

- Diskrete Anwendung, auch im Alltag

Dronabinol (THC in Reinform)

Dronabinol ist der internationale Name für Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) in reiner Form. Es wird in Deutschland als ölige Lösung oder Kapsel individuell von Apotheken hergestellt und meist tropfenweise oral verabreicht.

Anwendung:

- Oral (Tropfen oder Kapseln, individuell dosiert)

Vorteile:

- Standardisiertes Arzneimittel, gut dokumentierbar in der ärztlichen Praxis

FAQ

Wie funktioniert der Antrag auf Kostenübernahme für Cannabis auf Rezept?

Sofern eine Kostenübernahme der Cannabis-Therapie gewünscht ist, reichst Du nun den entsprechenden Antrag bei der Krankenkasse ein. Dieser besteht aus zwei Teilen: Einem schriftlichen formlosen Antrag von Deiner Seite sowie einem ärztlichen Fragebogen, den der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin ausfüllt. Beide Teile des Antrags lässt Du als Patient:in gesammelt Deiner Krankenkasse zukommen.

Im ärztlichen Fragebogen des Antrags müssen Ärzt:innen exakte Angaben zur Behandlung und dem Cannabis Medikament machen. Darüber hinaus sind genaue Informationen zur Dosierung und Darreichungsform sowie eine eingehende Begründung erforderlich, warum nur eine Therapie mit Cannabis auf Rezept infrage kommt.

Beim Ausfüllen des Antrags ist besondere Vorsicht geboten: Ein nicht ausreichend gewissenhaft ausgefüllter Antrag auf Kostenübernahme ist einer der Hauptgründe für eine Ablehnung. Grundsätzlich darf eine Ablehnung des Antrags auf Kostenübernahme durch die Krankenkasse nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgen.

Innerhalb von drei bis fünf Wochen müssen die gesetzlichen Krankenkassen über den Antrag auf Kostenübernahme entscheiden. Eine Ausnahme gilt, wenn eine Cannabis Therapie im Krankenhaus begonnen wurde oder im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung stattfinden soll. Dann liegt die Frist bei nur drei Tagen.

Welche Krankenkasse zahlt Cannabis auf Rezept?

In aller Regel gilt: Krankenkassen dürfen den Antrag auf Kostenübernahme von Cannabis ablehnen und prüfen daher jeden Einzelfall. Wann die Kosten für Cannabis auf Rezept von welcher Krankenkasse übernommen werden, lässt sich daher nicht pauschal beurteilen.

2022 beschloss der erste Senat als höchstes deutsches Sozialgericht, dass ein Antrag auf Kostenübernahme von Cannabis von ärztlicher Seite eine „besonders sorgfältige und umfassende Einschätzung“ beinhalten muss. Dazu gehören neben der Beschreibung des Gesundheitszustands, des Krankheitsbilds und des angestrebten Behandlungsziels schon erprobte Therapien sowie deren Ergebnisse und mögliche Nebenwirkungen.

Sofern eine entsprechende Erklärung bei der Krankenkasse vorgelegt wird, eine schwerwiegende Erkrankung vorliegt, alle anderen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind und eine Aussicht auf eine positive Auswirkung von Cannabis auf den Krankheitsverlauf besteht, darf die Krankenkasse einen Antrag auf Kostenübernahme entsprechend § 31 Abs. 6 SGB V nur in begründeten Ausnahmefällen ablehnen.

Kann ich mein Cannabis-Rezept online einlösen?

Ja, Cannabis Rezepte können auch in Online-Apotheken eingelöst werden - zumindest theoretisch. Denn nicht jede Apotheke führt Cannabisarzneimittel. Darüber hinaus kann es auch vorkommen, dass die benötigte Darreichungsform oder Menge derzeit nicht vorliegt. Es gibt jedoch auch Apotheken-Plattformen online, die sich auf Cannabis spezialisiert haben.

Was ist bei Cannabis-Online-Rezepten zu beachten?

Bei Cannabis-Online-Rezepten solltest du darauf achten, dass die Plattform seriös ist, mit approbierten Ärzt:innen arbeitet und eine echte medizinische Einschätzung erfolgt. Die Behandlung ist meist kostenpflichtig und wird von der Krankenkasse nur selten übernommen.

Wird man als Cannabispatient gemeldet?

Nein – als Cannabispatient:in wirst du nicht zentral „gemeldet“ oder in einem öffentlichen Register erfasst. Es gibt keine Datenbank, die Polizei, Arbeitgeber oder Nachbarn einsehen könnten. Die Behandlung mit medizinischem Cannabis ist eine ganz normale ärztliche Therapie – vertraulich und vom Arztgeheimnis geschützt.

Wenn du medizinisches Cannabis auf Privatrezept erhältst und die Behandlung selbst bezahlst, wird auch deine gesetzliche Krankenkasse nicht automatisch über die Cannabistherapie informiert. Es gibt keine Meldung, keine Rechnung an die Kasse, und auch keine Dokumentation im System der GKV – denn bei einem Privatrezept handelt es sich um eine eigenverantwortlich finanzierte Behandlung, die außerhalb des GKV-Leistungskatalogs erfolgt.

Kann ich als Cannabis-Patient den Führerschein verlieren?

Als Cannabis-Patient mit ärztlichem Rezept darfst du Auto fahren, solange du nicht fahruntüchtig bist. Das bedeutet, du musst dich in einem stabil eingestellten Zustand befinden und deine Fahrtüchtigkeit darf durch das Medikament nicht beeinträchtigt sein.

Bei einer Verkehrskontrolle kann ein Drogentest durchgeführt werden. Ist dieser positiv und besteht der Verdacht auf Fahruntüchtigkeit, können ein ärztliches Gutachten, eine MPU oder sogar der Führerscheinentzug die Folge sein.

Du trägst eine besondere Verantwortung. Fahrlässiger Umgang oder Fahren unter akuter Wirkung kann ernsthafte Konsequenzen haben. Wer sich sicher fühlt, stabil eingestellt ist und die Einnahme belegen kann, muss den Führerschein nicht fürchten.

Hat es Nachteile, Cannabis-Patient zu sein?

Vor allem im Alltag und im Umgang mit Behörden könnte es Nachteile haben. Auch wenn die Behandlung legal ist, berichten viele Patient:innen von Vorurteilen, etwa im medizinischen Umfeld, am Arbeitsplatz oder im sozialen Umfeld. Im Straßenverkehr kann es bei Kontrollen zu Rückfragen kommen – hier hilft ein Rezept oder eine ärztliche Bescheinigung. Bei Reisen ins Ausland ist Vorsicht geboten: In vielen Ländern ist medizinisches Cannabis trotz Rezept verboten. Zudem übernehmen gesetzliche Krankenkassen die Kosten nur unter engen Voraussetzungen.

Kann ich mein Rezept für Medizinalcannabis in jeder Apotheke einlösen?

Obwohl alle Apotheken in Deutschland grundsätzlich berechtigt sind, medizinisches Cannabis abzugeben, führen nicht alle entsprechende Produkte. Was bedeutet das für dich?

- Vorab informieren: Es ist ratsam, sich vor dem Besuch einer Apotheke telefonisch oder online zu erkundigen, ob die gewünschte Cannabissorte vorrätig ist.

- Spezialisierte Apotheken nutzen: Es gibt Apotheken, die sich auf die Abgabe von Medizinalcannabis spezialisiert haben und oft einen größeren Bestand sowie Erfahrung in der Beratung bieten.

- Online-Services in Anspruch nehmen: Einige spezialisierte Apotheken bieten Online-Dienste an, bei denen du dein Rezept einreichen und die Verfügbarkeit prüfen kannst.

Was passiert bei einem Arztwechsel während der Cannabistherapie?

Ein Arztwechsel während einer Cannabistherapie ist grundsätzlich möglich, aber nicht immer unkompliziert. Der neue Arzt ist nicht verpflichtet, die Therapie fortzusetzen und wird in der Regel eine ausführliche medizinische Dokumentation sowie eine Prüfung der Indikation verlangen.

Bei Privatrezepten ist der Wechsel meist unkomplizierter, jedoch trägst du die Kosten einer Neuverschreibung durch den neuen Arzt selbst.

Bei Kassenrezepten kann ein Wechsel die Kostenübernahme durch die Krankenkasse beeinflussen, besonders wenn die ursprüngliche Genehmigung vom alten Arzt eingeholt wurde.

Wichtig ist immer: Lass dir alle relevanten Unterlagen (Rezept, Begründung, Dosierungsempfehlung, ggf. Krankenkassengenehmigung) mitgeben. Ein offenes Gespräch und eine strukturierte Übergabe erhöhen die Chancen auf eine reibungslose Fortsetzung deiner Therapie.

Quellen

[1] FAQ-Liste zum Einsatz von Cannabis in der Medizin der Bundesärztekammer

[3] Beitrag „Arzneimittel-Verordnung: Cannabis verordnen“ auf der Website der Kassenärztlichen Bundesvereinigung https://www.kbv.de/html/cannabis-verordnen.php