Persönlichkeitsveränderung durch Cannabiskonsum: Gibt es ein typisches "Kiffer-Verhalten"?

Der Duft von Cannabis liegt nicht mehr nur über Festivalwiesen oder WG-Küchen. Er weht durch Straßen von Vancouver, Cafés in Amsterdam, durch die Innenhöfe und Gärten in Deutschland. Seit der Teillegalisierung 2024 scheint Cannabis auf dem Weg zur gesellschaftlichen Normalität. Doch je normaler der Konsum wird, desto lauter stellt sich eine alte Frage neu: Was macht Cannabis mit uns – mit unserem Denken, unserem Fühlen, unserem Wesen? Macht Cannabis empathischer, gleichgültiger, impulsiver oder einfach nur gelassener? Und was bedeutet das alles, für Patient:innen und die Cannabis-Therapie?

Inhaltsverzeichnis

- Persönlichkeitsveränderung durch Cannabiskonsum: Die fünf großen Faktoren

- Kurzfristige Wirkung: Entspannung, Empathie – und weniger Schuldgefühle

- Langfristige Folgen von Cannabiskonsum: Weniger Selbstkontrolle, mehr Impulsivität

- Cannabiskonsum: Die Cannabis-Psychose als Folge?

- Kein Hangover, aber ein Risiko

- Was bedeutet das nun für Cannabis-Patienten und -Patientinnen?

- Vom Ich im Alltag zum Ich unter Cannabis: Ein Blick auf Veränderungen

- FAQ

- Quellen

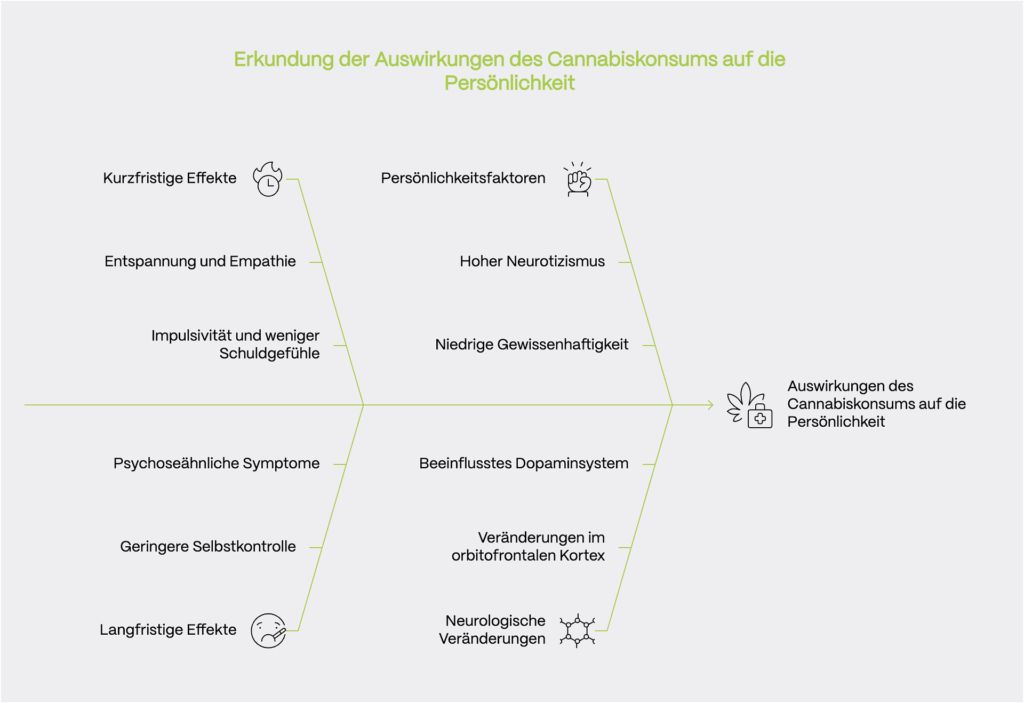

- Bestimmte Persönlichkeitstypen sind anfälliger: Menschen mit hohem Neurotizismus (= emotionale Empfindlichkeit), wenig Selbstdisziplin oder geringer Verträglichkeit mit anderen Menschen konsumieren häufiger problematisch.

- Im Rausch überwiegen oft positive Gefühle: Viele fühlen sich entspannter, empathischer, kreativer – aber auch etwas impulsiver und weniger pflichtbewusst.

- Langfristig kann sich die Selbstkontrolle verändern: Wer sehr regelmäßig konsumiert, beschreibt sich oft als unordentlicher, spontaner und weniger gewissenhaft.

- Psychoseähnliche Symptome können auftreten – vor allem bei hoher Dosis, früherem Einstieg oder psychischer Vorbelastung.

- Das Gehirn passt sich an: Chronischer Konsum verändert Areale für Impulskontrolle und Entscheidungen. Anfangs kann das ausgleichend wirken, langfristig auch destabilisieren.

- Bei medizinischer Anwendung ist das Risiko geringer: Dank niedrigerer Dosen, CBD-Anteil und ärztlicher Begleitung treten psychotische Nebenwirkungen bei Cannabis-Patient:innen deutlich seltener auf.

Persönlichkeitsveränderung durch Cannabiskonsum: Die fünf großen Faktoren

Ein guter Ausgangspunkt für die Frage, was Cannabis mit uns Menschen macht, ist das sogenannte Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit – jenes psychologische Modell, das unsere Persönlichkeit anhand der Dimensionen Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit (Agreeableness) und Gewissenhaftigkeit (Conscientiousness) beschreibt. Eine Studie mit über 5.000 Teilnehmenden untersuchte den Zusammenhang zwischen diesen Persönlichkeitsdimensionen und problematischem Cannabiskonsum.[1]

Das Ergebnis: Menschen mit hohem Neurotizismus, also einer erhöhten Neigung zu emotionaler Instabilität und negativen Gefühlen, konsumieren häufiger problematisch. Ebenso auffällig: niedrige Gewissenhaftigkeit – also mangelnde Selbstdisziplin, geringe Organisation – sowie geringe Verträglichkeit, also eine reduzierte Kooperationsbereitschaft, gehen signifikant mit problematischem Konsum einher. Außerdem zeigt sich: Menschen, die sehr offen für neue Eindrücke und Erlebnisse sind, greifen eher zu Cannabis – eine Besonderheit, die bei anderen Substanzen so nicht typisch ist. Offenheit scheint dabei weniger eine Folge, sondern eher ein Antrieb des Konsums zu sein: Wer offen für neue Erfahrungen ist, zeigt eher eine Tendenz, zur Cannabisblüte als zum Feierabendbier.

Kurzfristige Wirkung: Entspannung, Empathie – und weniger Schuldgefühle

Was aber geschieht im Moment des „High-Seins“ selbst? Eine 2024 veröffentlichte Erhebung mit 260 chronischen Konsument:innen, sammelte über 3.700 Momentaufnahmen direkt aus dem Alltag: fünfmal täglich wurden Teilnehmende befragt – ob sie gerade high sind, wie sie sich fühlen, wie motiviert und wie selbstdiszipliniert sie sind.

Das vielleicht überraschendste Ergebnis: Wer high ist, fühlt sich nicht etwa benommen, gleichgültig oder antriebslos – sondern durchweg positiver. Gefühle wie Inspiration, Dankbarkeit, Freude, Albernheit (Silliness), Staunen nahmen deutlich zu, während Angst und Stress abnahmen. Negative Effekte wie Paranoia oder Gereiztheit wurden kaum berichtet – zumindest nicht bei diesen erfahrenen Konsumierenden.

Und auch in Bezug auf Motivation entlarvt die Studie das Klischee des „faulen Kiffers“ als überzeichnet. Die Teilnehmenden zeigten keine verringerte Bereitschaft, mentale Anstrengung auf sich zu nehmen, wenn sie high waren. Auch die Motivation, Aufgaben anzugehen – ob intrinsisch oder extrinsisch motiviert – blieb weitgehend stabil. Lediglich die sogenannte „introjizierte Motivation“, also das Handeln aus schlechtem Gewissen, nahm geringfügig ab. Mit anderen Worten: Wer high ist, handelt, der Studie zufolgen, seltener aus Pflichtgefühl – aber keineswegs aus Gleichgültigkeit.[2]

Langfristige Folgen von Cannabiskonsum: Weniger Selbstkontrolle, mehr Impulsivität

Anders sieht es bei der Selbstregulation aus. Dieselbe Studie fand heraus: Während des Highs sinken Facetten der Gewissenhaftigkeit. Teilnehmende gaben an, impulsiver, unordentlicher, weniger regelkonform und geringfügig weniger tugendhaft zu handeln. Aspekte wie Verantwortung und Fleiß blieben allerdings stabil – wer vorher zuverlässig war, blieb es auch im Rausch. Dennoch zeigt sich ein Muster: Das akute High kann die Fähigkeit zur Selbststeuerung dämpfen.

Und auch langfristig zeigen sich hier Effekte: Wer mehrmals täglich konsumiert, beschreibt sich selbst als weniger selbstkontrolliert, weniger tugendhaft und impulsiver als andere chronische, aber weniger intensive Konsumierende.

Cannabiskonsum: Die Cannabis-Psychose als Folge?

Andere Studien beleuchten eine potenziell tiefgreifendere Veränderung: den Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und sogenannten schizotypischen Persönlichkeitsmerkmalen. Gemeint sind Persönlichkeitszüge wie ungewöhnliche Wahrnehmungen, magisches Denken, paranoide Vorstellungen oder exzentrisches Verhalten.[3]

Auch eine umfassende Metaanalyse von 162 Studien zeigt: Etwa 19 bis 21 Prozent der Cannabis-Konsumierenden berichten von akuten psychoseähnlichen Symptomen – vor allem bei hohen THC-Dosen, jüngeren Konsumierenden und Personen mit psychischer Vorbelastung. Der entscheidende Punkt: Nicht jede:r ist gleichermaßen betroffen. Das Risiko ist stark abhängig von individuellen Faktoren – wie Alter, Geschlecht, genetischer Veranlagung und psychischer Grundstabilität.[4]

Führt Cannabis zu strukturellen Veränderungen im Gehirn?

Eine neurowissenschaftliche Studie zeigt: Wer regelmäßig und über längere Zeit Cannabis konsumiert, verändert messbar bestimmte Bereiche im Gehirn – vor allem den orbitofrontalen Kortex (OFC). Dieser Bereich ist wichtig für Impulskontrolle, soziales Verhalten und Entscheidungen. MRT-Aufnahmen zeigen: Bei Dauerkonsumierenden ist der OFC etwas verkleinert, gleichzeitig aber stärker vernetzt – besonders bei frühem Konsumbeginn.

Diese stärkere Vernetzung folgt offenbar einer Kurve: Anfangs steigt sie, langfristig nimmt sie wieder ab. Das könnte erklären, warum chronischer Konsum mit erhöhter Impulsivität oder emotionaler Labilität einhergehen kann. Zusätzlich beeinflusst Cannabis das Dopamin-System – ein zentrales Netzwerk für Motivation, Belohnung und Realitätsverarbeitung. Das könnte mitverantwortlich dafür sein, dass besonders vulnerable Personen ein erhöhtes Risiko für psychoseähnliche Symptome entwickeln.[5]

Langfristig betrachtet zeigt die Wissenschaft, dass regelmäßiger Konsum insbesondere in jungen Jahren das Risiko für die Entwicklung einer Psychose deutlich erhöht. Studien sprechen von einem dosisabhängigen Zusammenhang: Je häufiger konsumiert wird, desto höher ist das Risiko. Auch eine spätere Schizophrenie-Diagnose tritt häufiger bei jenen auf, die bereits im Jugendalter Cannabis konsumierten. Besonders vulnerabel scheinen dabei Menschen mit einer familiären Vorbelastung oder genetischen Risikofaktoren zu sein.[6]

Kein Hangover, aber ein Risiko

Erstaunlich ist hingegen, was nicht gefunden wurde: eine Art Cannabis-Kater. In der Alltagserhebung aus 2024 ließ sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Konsum zum vorherigen Zeitpunkt und dem aktuellen emotionalen Zustand feststellen. Weder Stimmung, Motivation noch Selbstkontrolle waren am Folgetag messbar beeinträchtigt. Die Wirkung verfliegt – offenbar ohne Nachwehen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass chronischer Konsum risikolos ist. Die Forschung betont die Interaktion zwischen Substanz und Persönlichkeit. Cannabis scheint bei bestimmten Persönlichkeitsprofilen eher dysfunktionale Entwicklungen zu fördern – etwa bei Menschen mit ohnehin niedriger Impulskontrolle, hoher emotionaler Labilität oder Tendenzen zur sozialen Isolation.[2]

Was bedeutet das nun für Cannabis-Patienten und -Patientinnen?

Der medizinische Gebrauch von Cannabis – etwa bei chronischen Schmerzen, Multipler Sklerose oder Angststörungen – folgt anderen Spielregeln als der Freizeitkonsum. Die umfassende Metaanalyse mit über 210.000 Teilnehmenden zeigt: Die Rate psychoseähnlicher Nebenwirkungen liegt bei medizinischen Patient:innen deutlich niedriger (1–2 %) als bei Freizeitkonsument:innen (19–21%).

Das könnte an der begleitenden ärztlichen Betreuung liegen, an den standardisierten THC-Gehalten oder an der Kombination mit CBD, das antipsychotisch wirken könnte. Auch das höhere Durchschnittsalter der Patient:innen spielt eine Rolle. Wichtig ist dennoch: Auch hier sollten Risiken, insbesondere bei psychiatrischer Vorbelastung, sensibel thematisiert und die Behandlung individuell angepasst werden. Die richtige Dosis, das passende Präparat und ein bewusster Umgang könnten hier den Unterschied machen.[4]

Vom Ich im Alltag zum Ich unter Cannabis: Ein Blick auf Veränderungen

Was also bleibt? Persönlichkeitsveränderung durch Cannabis scheint den Studien zufolge kein dramatischer Prozess zu sein. Kein Umkippen der eigenen Identität. Eher ein Verschieben von Nuancen, eine Verstärkung bestimmter Tendenzen – insbesondere bei chronischem und problematischem Konsum. Cannabis wirkt wie ein emotionales Verstärkerglas: Es weitet Gefühle, öffnet die Wahrnehmung, lässt Empathie und Kreativität blühen – aber auch Nachlässigkeit und Impulsivität wachsen.

Wer Cannabis konsumiert, wird wohl nicht sofort jemand anderes. Aber vielleicht eine leicht verschobene Version seiner selbst. Und wer das regelmäßig tut, prägt darüber mit der Zeit seine Persönlichkeit – nicht immer sichtbar, aber messbar.

In einer Welt, in der Cannabis zunehmend normalisiert wird, braucht es eine neue, nicht moralisierende Debatte über seine psychologischen Effekte. Nicht nur die Warnung vor dem Absturz – sondern das Verstehen der feinen Veränderungen. Zwischen Euphorie und Ermüdung, zwischen innerem Flow und dem Verlust von Fokus. Zwischen dem Ich, das denkt – und dem Ich, das fühlt.

FAQ

Quellen

[1] Winters, A. M., Malouff, J. M., & Schutte, N. S. (2022). The association between the five-factor model of personality and problem cannabis use: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 193, 111635.

[2] Inzlicht, M., Sparrow-Mungal, T. B., & Depow, G. J. (2024). Chronic cannabis use in everyday life: Emotional, motivational, and self-regulatory effects of frequently getting high. Social Psychological and Personality Science, 16(1), 3–14.

[3] Fridberg, D. J., Vollmer, J. M., O'Donnell, B. F., & Skosnik, P. D. (2011). Cannabis users differ from non-users on measures of personality and schizotypy. Psychiatry Research, 186(1), 46–52.

[4] Schoeler, T., Baldwin, J. R., Martin, E., et al. (2024). Assessing rates and predictors of cannabis-associated psychotic symptoms across observational, experimental and medical research. Nature Mental Health, 2, 865–876.

[5] Filbey, F. M., Aslan, S., Calhoun, V. D., Spence, J. S., Damaraju, E., Caprihan, A., & Segall, J. (2014). Long-term effects of marijuana use on the brain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(47), 16913–16918.

[6] Hall, W., & Degenhardt, L. (2008). Cannabis use and the risk of developing a psychotic disorder. World Psychiatry, 7(2), 68–71. https://doi.org/10.1002/j.2051-5545.2008.tb00158.x