Therapie im Rausch – Wie das Cannabis-High die Wirkung beeinflussen kann

Der Begriff ist populär, der Zustand vielschichtig: Doch was bedeutet es eigentlich, „high“ zu sein – und welchen Einfluss hat dieses Gefühl auf die medizinische Wirkung von Cannabis? Neue Studien stellen verbreitete Annahme infrage.

- Das High ist mehr als ein Nebeneffekt: Neue Studien zeigen, dass das subjektive Erleben eines Highs mit einer stärkeren medizinischen Wirkung – insbesondere bei chronischem Schmerz, Angst und Depression – verbunden sein kann.

- THC allein erklärt nicht alles: Ob ein High empfunden wird, hängt laut aktuellen Studien nicht nur vom THC-Gehalt ab, sondern auch von Faktoren wie Dosis, Konsumform, individueller Toleranz und möglicherweise auch Terpenen.

- Subjektives Erleben beeinflusst die Wirkung: Therapeutische Effekte und das bewusst erlebte High stehen in enger Wechselwirkung – was darauf hinweist, dass Linderung auch mit Wahrnehmungsveränderung zu tun haben kann.

- Das High als therapeutischer Zustand: Eine neue Studie rückt das High aus der Schmuddelecke der Popkultur in den Fokus medizinischer Betrachtung – als potenziell wirksamer Teil der Therapie.

- Neue Impulse für die Praxis: Die Erkenntnisse fordern eine differenziertere Aufklärung, individuellere Dosierung und ein neues Verständnis vom Umgang mit Bewusstseinsveränderung in der Medizin.

Inhaltsverzeichnis

Was genau passiert, wenn man „high“ vom Cannabiskonsum ist? Der Begriff ist in aller Munde, doch das Erleben selbst bleibt schwer greifbar – ein Zustand zwischen Leichtigkeit und Verlorenheit, Euphorie und Irritation. In der Popkultur ist das High ein Mythos, in der medizinischen Praxis eine Randnotiz: eine Begleiterscheinung, mal toleriert, mal verdrängt.

Wer Cannabis auf Rezept nutzt, hofft auf Wirkung – weniger Schmerzen, besserer Schlaf, mehr Ruhe. Dass dabei auch ein veränderter Bewusstseinszustand eintreten kann, wird selten zum Thema gemacht. Cannabis als Rauschmittel passt nicht ins Bild der rationalen, kontrollierten Medizin. Und doch stellt sich eine unbequeme Frage: Was, wenn gerade dieser Zustand – das High – Teil der Wirkung ist?

Eine neue Studie rückt diesen Aspekt ins Zentrum. Sie analysiert, wie sich das subjektive Erleben eines Highs auf die medizinische Wirksamkeit auswirkt – und kommt zu einem erstaunlichen Ergebnis: Patient:innen, die sich high fühlten, profitierten messbar stärker von ihrer Cannabisbehandlung.[1]

Bevor wir zu diesen Daten kommen, lohnt ein Blick dorthin, wo alles beginnt: ins Erleben selbst. Denn was bedeutet es eigentlich, "high" zu sein?

Wie sich ein Cannabis-High anfühlt

Es ist ein Zustand, der sich nur schwer in Worte fassen lässt – und doch versuchen Menschen es seit Jahrhunderten: das Gefühl, „high“ zu sein. Der Effekt von Cannabis, genauer: von Delta-9-Tetrahydrocannabinol, kurz THC, scheint sich der Sprache zu entziehen. Er ist flüchtig, diffus, seltsam vertraut und doch fundamental anders als der nüchterne Alltag.

Eine aktuelle Studie bringt Licht in dieses subjektive Dunkel. In einem kontrollierten Experiment erhielten 25 gesunde Erwachsene geringe bis mittlere Mengen THC in Kapsel-Form – 7,5 oder 15 Milligramm. Keine Musik, kein Joint, kein Rausch-Ritual. Nur der Stoff selbst, unter Laborbedingungen. Die Frage lautete: Was macht THC mit unserem Bewusstsein? [2]

Die Antwort ist so überraschend wie präzise: THC verändert das Denken, Fühlen und Wahrnehmen auf vielfältige Weise – und zwar auf eine Art, die an klassische Psychedelika erinnert. [2]

Der Blick nach innen

Teilnehmende beschrieben ein verändertes Verhältnis zur Zeit: Minuten dehnten sich, Gedanken flackerten auf, verloren den Faden, kehrten zurück. Manche sprachen von intensiven inneren Einsichten. Ein Zitat aus der Studie: „Das Interface zwischen mir und mir… der handelnde und der beobachtende Teil.“ Ein anderes: „Zeit ist verwirrend.“

Auch das Körpergefühl veränderte sich. Viele fühlten sich ihrer Atmung, ihrem Herzschlag, sogar ihrer Gedanken bewusster. Achtsamer, könnte man sagen – aber nicht im Sinne der produktiven Selbstoptimierung. Sondern in einem ursprünglicheren Sinn: Gegenwärtigkeit, die einen überkommt.[2]

Worte verlieren ihre Ordnung

Bemerkenswert ist auch, wie THC die Sprache verändert. Die Forschenden analysierten schriftliche Berichte mithilfe von künstlicher Intelligenz. Das Ergebnis: Die Sprache wurde chaotischer, bildhafter, assoziativer – vergleichbar mit Drogen, wie LSD oder Psilocybin. Das Gehirn schweift ab, kombiniert Dinge, die im nüchternen Zustand nicht zueinander gehören. Aus Sicht der Wissenschaft nennt man das: erhöhte sprachliche Entropie. Aus Sicht der Betroffenen: ein merkwürdig träumerischer Zustand.[2]

Zwischen Erkenntnis und Irritation

Was folgt aus all dem? Ein High ist nicht bloß ein Rausch. Es scheint ein veränderter Bewusstseinszustand zu sein, vergleichbar mit Meditation, Tagträumen oder psychedelischen Erfahrungen – je nach Dosierung und Person. Es könnte kreativ machen, Erkenntnisse ermöglichen, achtsam stimmen. Aber auch verwirren, verunsichern, zurückwerfen auf sich selbst.[2]

Cannabis-High als Teil des therapeutischen Effekts?

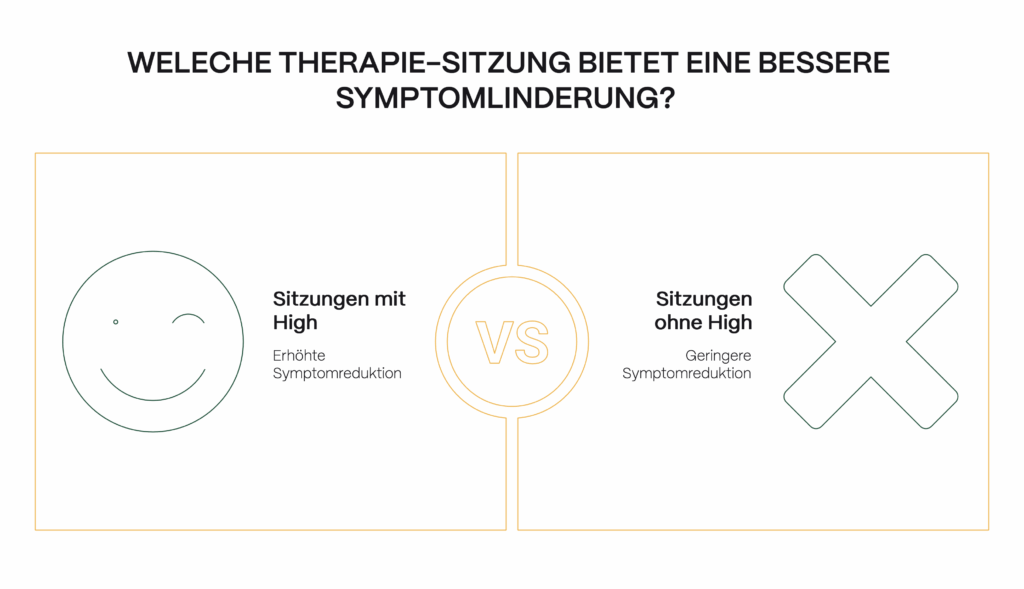

Und was, wenn genau dieses „High“ Teil des therapeutischen Effekts ist? Eine neue Studie, veröffentlicht 2023 und basierend auf über 16.000 realen Konsumsituationen medizinischer Cannabispatient:innen, legt genau das nahe. Demnach war das subjektive Erleben eines Highs signifikant mit einer stärkeren Symptomlinderung verbunden – insbesondere bei chronischen Schmerzen, Depressionen, Ängsten und Müdigkeit. In knapp der Hälfte der dokumentierten Behandlungsfälle wurde ein High berichtet.[1]

Cannabinoid-Rezeptoren und die Wirkung von Cannabis

Für die medizinische Wirkung von Cannabis auf den Körper sind verschiedene Stoffe verantwortlich, vor allem das Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD). THC dockt im Gehirn an sogenannte Cannabinoid-Rezeptoren (CB1) an, die an der Regulation von Stimmung, Gedächtnis und motorischer Kontrolle beteiligt sind. Diese THC-Wirkung betrifft nicht nur einzelne Hirnareale – sie beeinflusst ganze Netzwerke.

Dabei entsteht das, was landläufig als "High" bezeichnet wird: eine veränderte Selbst- und Sinneswahrnehmung, ein Gefühl von Losgelöstheit, mitunter auch eine Störung der kognitiven Funktionen. In der medizinischen Literatur wurde dieses Phänomen bislang selten systematisch untersucht – zu sehr schien es der Vorstellung von therapeutischer Nüchternheit zu widersprechen. Die neue Studie liefert nun erste Daten, die diese Sichtweise erweitern.

Symptomlinderung durch veränderte Wahrnehmung?

In der Studie analysierten Forschende App-Daten von 1.882 Patient:innen, die über mehrere Jahre hinweg ihre Cannabisbehandlungen dokumentierten – darunter Angaben zur konsumierten Sorte, zur Dosis, zur Konsumform, zum subjektiven Befinden vor und nach der Einnahme sowie zu auftretenden Nebenwirkungen. Das Ergebnis: In jenen Sitzungen, in denen sich Patient:innen „high“ fühlten, war die durchschnittliche Symptomreduktion um 7,7 Prozent höher als in den Sitzungen ohne High.[1]

Dieser Zusammenhang blieb auch dann bestehen, wenn Faktoren wie THC-Gehalt, Dosis und Konsumform statistisch herausgerechnet wurden. Das spricht dafür, dass nicht der Wirkstoffgehalt allein, sondern das subjektive Erleben – also der bewusst erlebte Zustand des Highs – mit einer verstärkten Symptomlinderung assoziiert ist. Besonders deutlich war dieser Effekt bei jüngeren Patient:innen unter 40 Jahren.[1]

Mehr Cannabis-Wirkung, mehr Nebenwirkungen

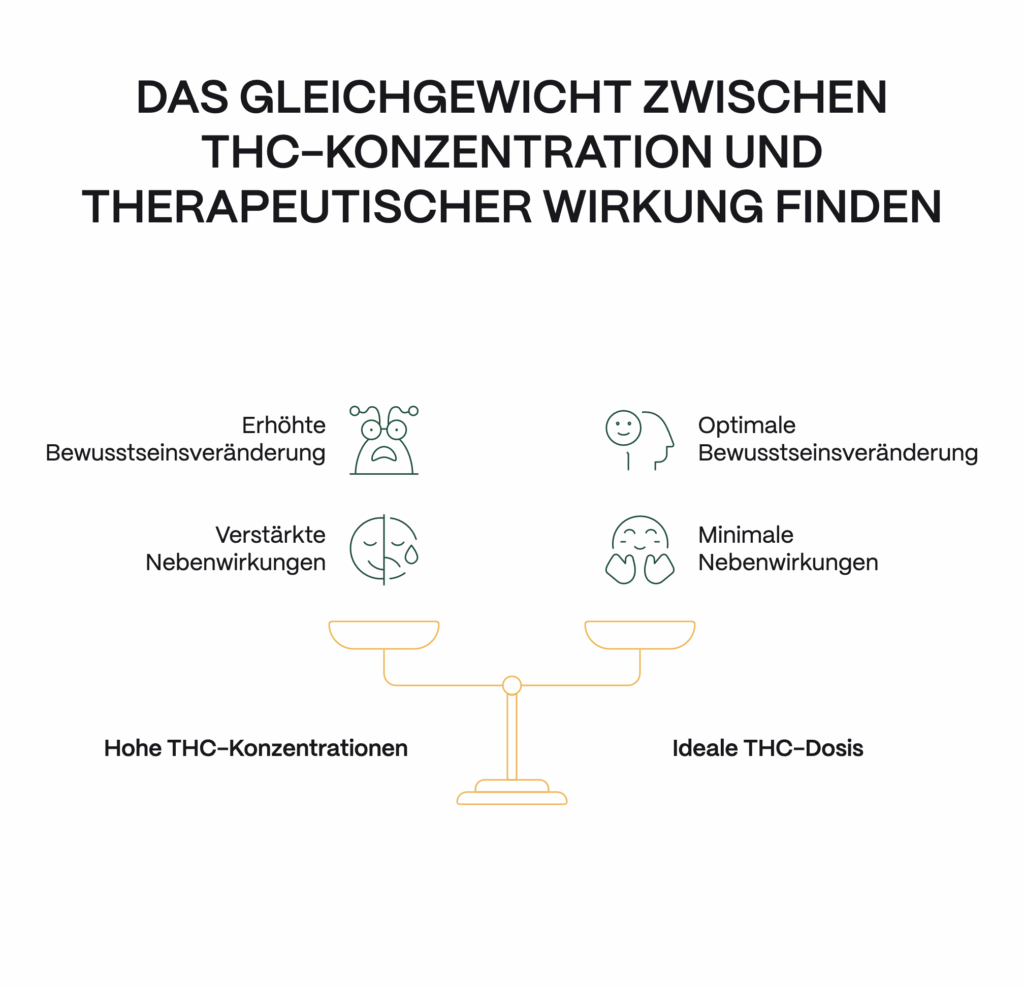

Das High kam allerdings nicht ohne Preis: Die Wahrscheinlichkeit, in der jeweiligen Sitzung negative Nebenwirkungen wie Schwindel, Verwirrung oder Paranoia zu erleben, stieg im Vergleich zur Kontrollgruppe um 14 Prozent. Auch positive Effekte wie Entspannung und ein Gefühl von Friedlichkeit wurden vermehrt angegeben – allerdings in geringerem Ausmaß. Auffällig war zudem: Der Cannabiskonsum über Vaporizer war am wenigsten mit dem Erleben eines Highs verbunden, unabhängig vom THC-Gehalt.[1]

Interessant ist auch, dass die THC-Konzentration zwar ein guter Prädiktor für das Auftreten eines Highs war – sie erklärte aber nicht vollständig, warum manche Patient:innen sich high fühlten und andere nicht. Hier scheinen auch Konsumform, Dosis, individuelle Toleranz und möglicherweise andere Inhaltsstoffe wie Terpene und weitere Cannabinoide eine Rolle zu spielen.[1]

Ein therapeutischer Zustand?

Die Autor:innen der Studie stellen eine These auf, die über die reine Datenanalyse hinausweist: Das High könnte selbst Teil der medizinischen Wirkung sein – insbesondere bei jenen Erkrankungen, die mit belastenden inneren Zuständen einhergehen. Bei chronischem Schmerz, Depression oder Angst bestehe das therapeutische Ziel nicht nur in der Unterdrückung eines Symptoms, sondern in der Veränderung der erlebten Wahrnehmung. In solchen Fällen könnte das High mehr sein als ein Nebenprodukt – es wäre Teil des Wirkprinzips.[1]

Dabei erinnern die Autoren an andere Substanzklassen, bei denen vergleichbare Effekte bewusst in Kauf genommen werden: Auch Opiate, Benzodiazepine oder Psychostimulanzien verändern das Bewusstsein – teils als Nebenwirkung, teils als intendierter Bestandteil der Therapie. Das High von Cannabis reiht sich in diese Tradition ein – mit dem Unterschied, dass es bislang kaum wissenschaftlich definiert ist.[1]

Zwischen Symptom und Subjekt

Tim Dresemann, Cannabis Sommelier bei avaay Medical zieht ein Resümee:

"Die Studie eröffnet einen differenzierteren Blick auf die medizinische Anwendung von Cannabis: Sie zeigt, dass subjektives Erleben und klinische Wirkung nicht unabhängig voneinander zu betrachten sind. Sie macht deutlich, dass therapeutische Wirksamkeit nicht nur messbar, sondern auch spürbar sein muss – und dass diese Spürbarkeit möglicherweise entscheidend für den Behandlungserfolg ist. Gleichzeitig verweist sie auf die Grenzen gegenwärtiger Produktentwicklung. Der Trend zu immer höheren THC-Konzentrationen könnte zwar die Wahrscheinlichkeit eines Highs erhöhen, aber auch die Nebenwirkungen verstärken. Für viele Patient:innen dürfte die ideale Dosis jene sein, die genau das Maß an Bewusstseinsveränderung erzeugt, das nötig ist – nicht mehr, nicht weniger."

Was bleibt

Das High scheint nicht bloß ein Rausch zu sein, sondern könnte ein Zustand veränderter Wahrnehmung, mit therapeutischem Potenzial und klinischen Risiken sein. Die Studie zeigt: Für viele Patient:innen ist dieses Gefühl kein Hindernis auf dem Weg zur Linderung – sondern könnte ein Teil davon sein. Die Frage ist also nicht, ob das High dazugehört. Sondern: Wie wir damit umgehen.

FAQ

"High" vs. "Stoned" – was ist der Unterschied?

Die Begriffe werden oft synonym verwendet, beschreiben aber unterschiedliche Facetten des Cannabis-Erlebens. „High“ bezeichnet meist die anfängliche Phase nach dem Konsum – eine geistig angeregte, oft euphorische und kreative Stimmung, in der Gedanken fließen und die Wahrnehmung geschärft wirkt. „Stoned“ hingegen steht eher für den nachfolgenden Zustand: eine körperliche Schwere, entspannte Muskeln, Trägheit – bis hin zur Schläfrigkeit.

Macht medizinisches Cannabis "high"?

Manche Patient:innen erleben ein sogenanntes „High“ – andere nicht. Ob medizinisches Cannabis eine berauschende Wirkung entfaltet, hängt nicht allein vom THC-Gehalt ab. Zwar gilt THC als Hauptverantwortlicher für psychoaktive Effekte, doch auch Dosis, Konsumform, individuelle Toleranz und weitere Inhaltsstoffe wie Terpene beeinflussen laut aktuellem Forschungsstand, ob und wie stark ein Rausch empfunden wird.[3] In der medizinischen Anwendung wird die Dosierung so gewählt, dass der therapeutische Nutzen im Vordergrund steht. Ein High kann auftreten – muss aber nicht.

Wie fühlt sich ein Cannabis-High an?

Ein Cannabis-High ist schwer in Worte zu fassen – und doch von vielen wiedererkennbar. Betroffene berichten von einem veränderten Zeiterleben, intensiverem Körpergefühl, erhöhter Wahrnehmung, manchmal auch von innerer Klarheit oder gedanklicher Weite. Die Stimmung kann euphorisch, verträumt oder auch nachdenklich sein. Sprache wird oft assoziativer, Gedanken springen schneller, Geräusche oder Farben wirken intensiver. Manche erleben das High als kreativitätsfördernd, andere als verlangsamend oder verwirrend. Es ist ein subjektiver Zustand, der sich je nach Dosis, Umgebung und psychischer Verfassung sehr unterschiedlich anfühlen kann.

Wie lange dauert ein High nach Cannabis-Konsum an?

Die Dauer eines Highs variiert – je nachdem, wie das Cannabis konsumiert wird und wie stark es ist. Laut wissenschaftlichen Einschätzungen kann die Beeinträchtigung der Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit zwischen drei und zehn Stunden anhalten.

Kann ich beim Passivrauchen von Cannabis "high" werden?

Unter normalen Bedingungen ist das sehr unwahrscheinlich. Beim Passivrauchen wird nur ein Bruchteil des in der Luft befindlichen THC eingeatmet – meist zu wenig, um eine spürbare Wirkung hervorzurufen. In gut belüfteten Räumen oder im Freien ist das Risiko, ein High zu erleben, nahezu ausgeschlossen. Dennoch gilt: Cannabisrauch enthält psychoaktive Substanzen, und der Kontakt damit ist – insbesondere für Kinder, Schwangere oder vulnerable Personen – nicht unbedenklich.

Quellen

[1] Stith, S. S., Li, X., Brockelman, F., Keeling, K., Hall, B., & Vigil, J. M. (2023). Understanding feeling "high" and its role in medical cannabis patient outcomes. Frontiers in Pharmacology, 14, 1135453.

[2] Murray, C. H., & Srinivasa-Desikan, B. (2022). The altered state of consciousness induced by Δ9-THC. Consciousness and Cognition, 102, 103357.

[3] Christensen, C., Rose, M., Cornett, C., & Allesø, M. (2023). Decoding the postulated entourage effect of medicinal cannabis: What it is and what it isn't. Biomedicines, 11(8), 2323.[4] McCartney, D., Arkell, T. R., Irwin, C., & McGregor, I. S. (2021).Determining the magnitude and duration of acute Δ⁹-tetrahydrocannabinol (Δ⁹-THC)-induced driving and cognitive impairment: A systematic and meta-analytic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 126, 175–193.