Cannabis-Schimmel erkennen und vermeiden

Wer Cannabis konsumiert, denkt meist an Wirkung, Geschmack oder Herkunft – seltener jedoch an das, was im Innersten der Blüte gedeihen kann. Zwischen harzigen Trichomen und fein geschichteten Blütenständen verbirgt sich mitunter ein Risiko, das sich jeder schnellen Wahrnehmung entzieht: Schimmel.

- Cannabis-Schimmel ist gefährlich: Viele Pilzsporen überleben Hitze – inhalierter Schimmel kann toxisch oder infektiös wirken.

- Lagerung ist entscheidend: Dunkel, kühl, konstant – Glas mit Feuchtigkeitsregulator schützt vor Schimmel.

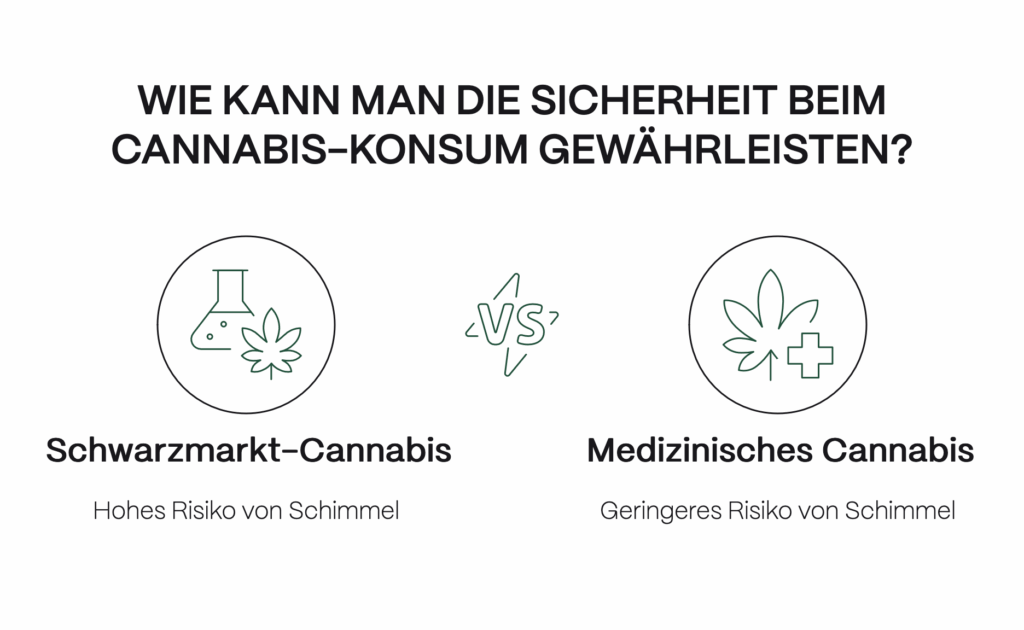

- Schwarzmarkt birgt Risiko: Laut einer Stichprobenerhebung waren 80 % der Proben kontaminiert – mit Schimmel, Pestiziden oder Fremdstoffen.

- Medizinisches Cannabis ist sicherer: Kontrollierte Prozesse und Tests minimieren das Risiko.

- Schimmel = Müll: Befallene Blüten gehören entsorgt – Reinigung ist nicht möglich.

Inhaltsverzeichnis

- Wie Schimmel auf Cannabis entsteht

- Sporen, Gifte, Spätfolgen – wenn Cannabis zur Gefahr wird

- Wie die Cannabis-Lagerung über Qualität entscheidet

- Kontrolle statt Zufall – warum medizinisches Cannabis verlässlicher ist

- Was im Dunkeln wächst – alarmierende Befunde vom Schwarzmarkt

- Was Cannabis-Eigenanbau nicht ersetzen kann – über Grenzen im Wohnzimmergewächshaus

- Wenn die Blüte warnt: Anzeichen von Schimmel bei Cannabis-Pflanzen

- Die Verantwortung hinter der Blüte

- FAQ

- Quellen

Er entsteht dort, wo man ihn nicht vermutet – im Glas auf dem Küchenregal, im Schrank neben Gewürzen, in der luftdichten Dose auf Reisen. Unsichtbar beim ersten Blick, unauffällig im Alltag – und doch potenziell gefährlich. Denn sobald mikroskopisch kleine Sporen auf feuchte Wärme treffen, beginnt ein Prozess, der aus Blüten ein gesundheitliches Risiko macht.

Dabei ließe sich vieles vermeiden – mit Wissen, mit Sorgfalt, und mit der Wahl des richtigen Produkts. Denn dort, wo Cannabisblüten unter medizinischen Standards kultiviert, geprüft und verpackt werden, ist die Gefahr geringer.[1] Nicht weil die Cannabis-Pflanze dort eine andere wäre, sondern weil die Bedingungen kontrollierbar sind. Dieser Artikel blickt hinter die grüne Fassade und klärt auf, was beim Thema Cannabis und Schimmel zu beachten ist.

Wie Schimmel auf Cannabis entsteht

Schimmel wächst nicht spektakulär, sondern still. Nicht mit Paukenschlägen, sondern mit Mikrogramm und Geduld. Was es dafür braucht, ist wenig – und genau das macht es tückisch: ein Hauch zu viel Restfeuchte, ein falscher Behälter, ein Raum ohne Luftzirkulation. Wo sich Wärme und Feuchtigkeit begegnen, beginnt das biologische Kippen.

Tim – Cannabis-Sommelier und Experte für Qualität und Patient:innenversorgung bei avaay Medical – zur Schimmelbildung bei Cannabis:

"Cannabis ist keine Konserve. Es lebt – oder genauer: Es trägt Leben in sich. Mikroorganismen, Enzyme, Sporen – ein Mikrokosmos, der auf äußere Bedingungen sensibel reagiert. Schon geringe klimatische Schwankungen genügen, um das Gleichgewicht zu stören. Besonders heikel sind Blüten, die zu früh geerntet oder unsachgemäß getrocknet wurden. Aber auch eine später sorglos gewählte Aufbewahrung kann reichen: der Badezimmerschrank, die Küche, luftdichte Plastikdosen ohne Feuchtigkeitsregulierung – das sind keine Rückzugsorte, sondern Brutstätten."

Wer Cannabis sicher lagern will, braucht ein Klima, das der Cannabispflanze Stabilität bietet. Rund 15 bis 20 Grad Celsius, bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 55 und 62 Prozent – das ist das biologische Optimum. Alles darüber hinaus öffnet die Tür für jene Organismen, die wir nicht sehen, nicht riechen, oft nicht einmal vermuten. Aber sie sind womöglich da – und sie arbeiten.

Sporen, Gifte, Spätfolgen – wenn Cannabis zur Gefahr wird

Es ist nicht der modrige Geruch allein. Nicht der graue Flaum oder die irritierende Textur. Die eigentliche Bedrohung kontaminierten Cannabis liegt tiefer – auf der Ebene der Mikroorganismen, der unsichtbaren Fremdkörper, der Sporen. Und diese können, wenn sie einmal eingeatmet sind, eine biochemische Dynamik entfalten, die alles andere als harmlos ist.

Im Zentrum der Sorge stehen Schimmelpilze, die im Labor unter Namen wie Aspergillus, Penicillium, Fusarium oder Mucor firmieren – und auf Cannabisblüten vom Schwarzmarkt regelmäßig nachgewiesen werden. Was die Schimmelarten eint: Ihre Sporen überleben Hitze. Sie überstehen den Vaporizer, trotzen der Flamme, nisten sich ein. Und mit ihnen können auch ihre Begleitstoffe in den Körper gelangen – Mykotoxine, darunter das besonders gefährliche Aflatoxin B1 oder das nierenschädigende Citrinin.[1]

Für gesunde Konsument:innen bedeutet das nicht zwangsläufig eine sofortige Erkrankung – aber ein Risiko, das mit der Häufigkeit des Cannabis-Konsums wächst. Wer regelmäßig unkontrollierte, schlecht gelagerte Ware nutzt, könnte sich unbemerkt einer chronischen Belastung aussetzen. Besonders dramatisch ist die Lage für immungeschwächte Menschen: Patient:innen mit Krebs, HIV oder Autoimmunerkrankungen. Bei ihnen kann eine unsichtbare Dosis zur gefährlichen Infektion führen – zur Lungenentzündung, zu systemischen Mykosen, zu allergischen Schocks.[1]

Der Körper hat seine Grenzen – und Mykotoxine respektieren sie nicht. Was außen harmlos wirkt, könnte innen gefährlich sein. Und was sich nicht kontrollieren lässt, lässt sich kaum entschärfen. Die Konsequenz: Wachsamkeit – und ein differenzierter Blick auf die Herkunft des Produkts.[1]

Wie die Cannabis-Lagerung über Qualität entscheidet

Wer Cannabis klug aufbewahrt, kann Schimmel vermeiden – ganz ohne Labor, ohne Hightech, ohne große Wissenschaft. Was es braucht, ist weniger spektakulär als wirksam: ein dunkler, kühler Ort, stabile Bedingungen, ein wenig technisches Zubehör – und das Wissen, dass Naturprodukte nicht alles verzeihen.

"Der schlechteste Lagerplatz? Die Küche – jener Ort, an dem Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Tagesrhythmus schwanken, an dem Herd und Spüle ein feuchtwarmes Mikroklima erzeugen", so unser Cannabis-Somelier Tim. "Besser ist ein Schrank in einem wenig beheizten Raum, möglichst fern von Licht und Wärmequellen. Und noch besser: Ein Glasbehälter mit einem integrierten Feuchtigkeitsregulator, etwa Boveda-Packs. Diese kleinen Päckchen sind das, was man im Zeitalter der Selbstoptimierung wohl 'mikroklimatische Resilienz' nennen würde: unsichtbar, aber wirksam. Plastik hingegen speichert statisch aufgeladene Partikel, verändert das Aroma, reguliert keine Feuchtigkeit – und ist damit ein Risiko. Wer es ernst meint, ersetzt es durch Glas."

Unser Tipp: Mehr zum Thema erfährst du auch in unserem Artikel "Wie lange ist Cannabis haltbar?".

Rettung ausgeschlossen – was tun bei Schimmelbefall?

Die bittere Wahrheit lautet: Wer auf Schimmel trifft, muss sich trennen. Kein Trocknen, kein Reinigen, kein Backen macht aus einer kontaminierten Blüte ein sicheres Produkt. Nur professionelle Labore könnten mit hohem Aufwand einzelne Substanzen extrahieren und reinigen – ein Verfahren, das für den Privatgebrauch irrelevant bleibt.

So schmerzhaft es ist: Der einzig verantwortungsvolle Weg ist der über den Mülleimer. Wer ihn scheut, riskiert mehr als nur den Verlust der Ware – er riskiert die eigene Gesundheit.

Kontrolle statt Zufall – warum medizinisches Cannabis verlässlicher ist

Was unterscheidet eine Cannabis-Blüte aus der Apotheke von jener, die auf dem Schwarzmarkt zirkuliert oder im privaten Anbau gedeiht? Die Antwort ist nüchtern – und dennoch entscheidend: Standardisierung.

Medizinisches Cannabis wird nicht als Pflanze, sondern als Arzneimittel behandelt – und unterliegt entsprechend strengen regulatorischen Vorgaben. Jede Charge entsteht unter überwachten klimatischen Bedingungen, wird nach standardisierten Verfahren getrocknet und verarbeitet, mikrobiologisch analysiert und erst nach erfolgreicher Prüfung in den Verkehr gebracht. Schimmelsporen, Bakterien, Hefen – all das wird nicht vermutet, sondern gemessen. Und im Zweifelsfall beseitigt: unter anderem durch kontrollierte Bestrahlung, ein in der Arzneimittelproduktion gängiges Verfahren zur Reduktion mikrobieller Belastung. Anders gesagt: Nicht die Blüte schützt, sondern das System.

Wie werde ich Cannabispatient:in?

PATIENT:IN WERDENWas im Dunkeln wächst – alarmierende Befunde vom Schwarzmarkt

Im unregulierten Bereich – ob Schwarzmarkt oder Heimzucht – bleibt vieles Spekulation. Herkunft, Anbaubedingungen, Trocknung, Lagerung, Verpackung: all das entzieht sich der Kontrolle. Eine Blüte mag aromatisch erscheinen, perfekt geformt – und doch innerlich kontaminiert sein.

Ein nüchterner Blick in die Datenlage offenbart, was viele ahnten – aber nur wenige in Zahlen fassen konnten: Die Kluft zwischen reguliertem und unreguliertem Cannabis ist nicht nur juristischer, sondern mikrobiologischer Natur. Unsere aktuelle Stichprobenerhebung hat 300 Proben von Straßencannabis untersucht. Lediglich jede fünfte Probe war frei von bedenklichen Verunreinigungen. Der Rest – rund 80 Prozent – zeigte Spuren, die nicht nur auf mangelnde Qualität, sondern auf ein strukturelles Gesundheitsrisiko hindeuten.

- In 65 Prozent der Proben wurden fäkale Rückstände nachgewiesen – ein Hinweis auf erhebliche hygienische Mängel bei Verarbeitung und Lagerung.

- 71 Prozent enthielten verbotene Pestizide, deren toxische Rückstände beim Rauchen oder Verdampfen direkt in die Lunge gelangen können.

- 47 Prozent waren mit Kokain oder anderen Substanzen verunreinigt – mit potenziell unkalkulierbaren Wechselwirkungen.

- 32 Prozent wiesen Haarsprayrückstände auf – offenbar eingesetzt, um der Blüte eine künstlich „frische“ Optik zu verleihen.

- Und in 74 Prozent fanden sich mikrobielle Belastungen, darunter Bakterien, Viren und in einzelnen Fällen auch SARS-CoV-2- und Influenzaviren.

Was diese Zahlen zeigen, ist nicht bloß ein Mangel an Reinheit – sondern ein Defizit an Transparenz, an Verantwortung, an Gesundheitsschutz. Wer Cannabis im unregulierten Raum kauft, erwirbt mehr als eine Blüte. Er erwirbt ein unbekanntes Gemisch – oft aus fragwürdiger Quelle, ohne Rückverfolgbarkeit, ohne Grenzwertprüfung.

Unser Tipp: Mehr zum Thema erfährst du in unserem Artikel "Keine saubere Sache – daran kannst du gestrecktes Gras erkennen".

Medizinische Cannabisblüten: Sicherheit für die, die sie brauchen – und für alle anderen

Besonders relevant ist dieser Unterschied für vulnerable Gruppen: Menschen mit geschwächtem Immunsystem, mit chronischen Erkrankungen, mit Chemotherapie oder Organtransplantation im Hintergrund. Für sie kann ein nicht geprüftes Produkt zur akuten Gesundheitsgefahr werden. Aber auch für gesunde Konsument:innen kann die Differenz spürbar werden – denn während ein robuster Organismus kleine Belastungen kompensieren mag, wirkt die Summe regelmäßiger Exposition langfristig und kumulativ.

Keine Unfehlbarkeit – aber maximale Transparenz

Natürlich ist auch medizinisches Cannabis kein Garant für absolute Sterilität. Wer es nach dem Kauf unsachgemäß lagert, hebt die Pharmakologie im eigenen Haushalt wieder auf. Aber: Die Rahmenbedingungen sind klar, nachvollziehbar, überprüfbar. Risiken werden nicht geleugnet, sondern quantifiziert. Und genau darin liegt seine Stärke: nicht in der Illusion der Perfektion, sondern in der Präzision des Prozesses.

Was dagegen außerhalb regulierter Wege zirkuliert – in Tüten, Gläsern, Umschlägen – bleibt ein Produkt des Vertrauens. Nicht jeder wird dabei krank. Aber niemand weiß, was er wirklich konsumiert.

Was Cannabis-Eigenanbau nicht ersetzen kann – über Grenzen im Wohnzimmergewächshaus

"Mit der Teillegalisierung hat Deutschland einen Schritt gewagt, den viele lange gefordert hatten: den privaten Anbau von Cannabis unter bestimmten Auflagen. Drei weibliche Cannabispflanzen pro Person, ein geschlossener Raum, kein Verkauf. Auf dem Papier klingt das nach Autonomie. In der Praxis jedoch bleibt der Unterschied zur medizinischen Qualität frappierend", warnt unser Cannabis-Sommelier und Experte für Qualität Tim.

Denn was in pharmazeutischen Anlagen unter sterilen Bedingungen wächst, klimatisch reguliert, sensorisch überwacht und laboranalytisch begleitet, wird im Eigenanbau oft zur Improvisation: Schränke werden zu Trockenkammern, Zelte aus dem Internet ersetzen Reinräume. Die Trocknung, einer der sensibelsten Schritte überhaupt, erfolgt in Kellerräumen, in Dachkammern oder zwischen Wäscheständern – also dort, wo Luft steht, Temperatur schwankt und Feuchtigkeit selten konstant bleibt.

Dabei ist es nicht die Sorglosigkeit, die hier zum Problem wird, sondern oft die fehlende Ausrüstung, das fehlende Wissen – oder schlicht das Wetter. Ein feuchter Sommer genügt, um aus einem ambitionierten Selbstversorgerprojekt ein Risiko zu machen. Schimmel muss nicht durch Nachlässigkeit entstehen. Mitunter genügt Pech.

Der Vorteil medizinischer Produkte liegt daher nicht allein im sauberen Anbau – sondern in der konsequenten Sorgfalt bis zum letzten Schritt: der Verpackung, der Lagerung, der mikrobiologischen Endkontrolle.

Wenn die Blüte warnt: Anzeichen von Schimmel bei Cannabis-Pflanzen

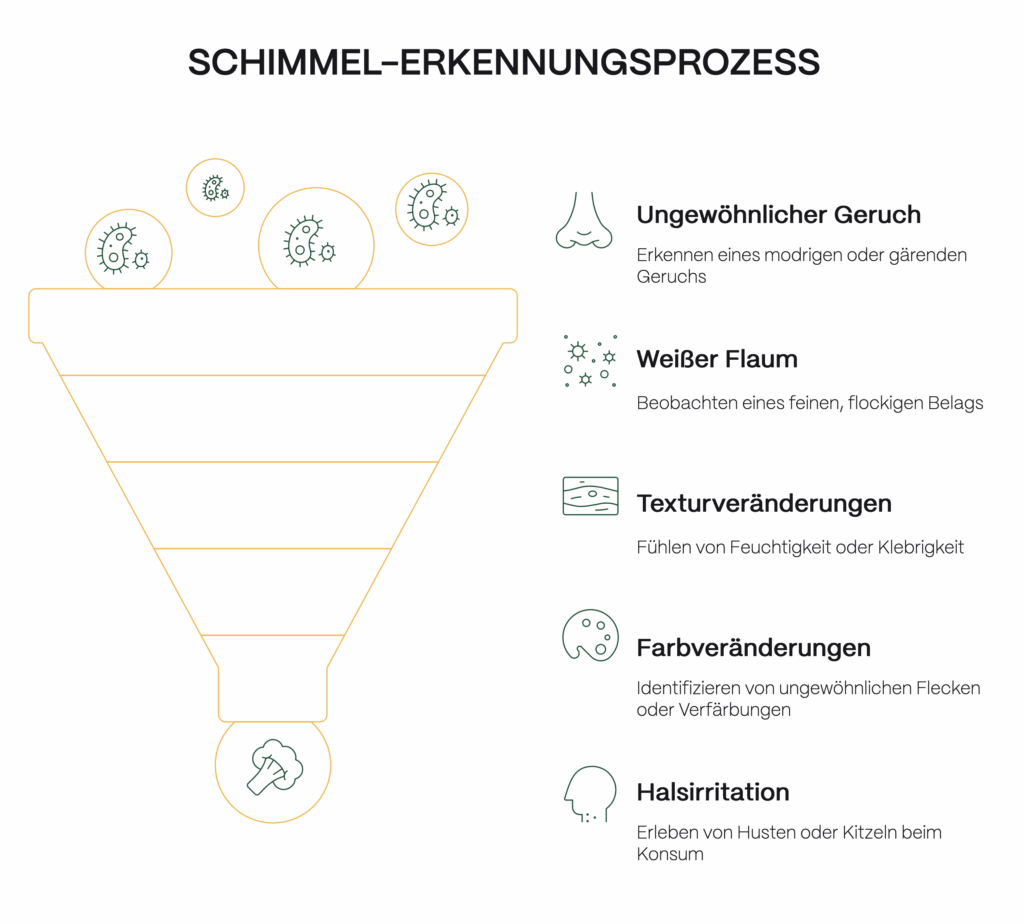

Schimmel kündigt sich nicht mit Pauken an. Er schleicht sich ein – leise, unauffällig, oft getarnt hinter der harzigen Schönheit der Blüte. Doch wer genau hinsieht, -riecht und -fühlt, kann ihn früh erkennen. Fünf Sinnesreize – fünf Indikatoren, die in der Summe den Unterschied machen zwischen ungetrübtem Genuss und gesundheitlichem Risiko.

1. Ein Duft, der kippt

Die Nase ist oft das empfindlichste Frühwarnsystem. Was normalerweise würzig, zitrisch, harzig duftet – wie Waldboden nach Sommerregen – kann bei beginnendem Schimmelbefall dumpf, faulig oder abgestanden wirken. Ein Hauch von modriger Kellerruhe, gelegentlich durchzogen von süßlich-gärenden Noten. Es sind feine Verschiebungen im olfaktorischen Gleichgewicht, die den Bruch zwischen Natürlichkeit und Verderb markieren. Wer diesen Wandel riecht, sollte nicht ignorieren – sondern hinterfragen.

2. Der falsche Glanz

Trichome, jene winzigen, glänzenden Kristalle auf der Blüte, sind Zeichen von Qualität. Doch nicht jeder Belag bedeutet Potenz. Ein weißlich-grauer Flaum, matt und flockig, ist meist kein harmloser Nebel, sondern das Symptom eines tieferliegenden Problems. Oft beginnt der Befall im Inneren der Blüte – dort, wo sich Feuchtigkeit hält. Erst wer die Blüte vorsichtig auseinanderzieht, entdeckt mitunter den verräterischen Flaum in den Zwischenräumen. Was außen gesund wirkt, kann innen längst befallen sein.

3. Die Sprache der Oberfläche

Auch die Haptik spricht eine eigene Sprache. Gesundes, gut getrocknetes Cannabis ist elastisch und bricht leicht, ohne zu zerfallen. Schimmel verändert dieses Verhalten. Eine Blüte, die sich feucht, zäh oder gar schleimig anfühlt, gibt Grund zur Sorge. Ebenso auffällig: eine Konsistenz, die sich beim Auseinanderziehen in Staub auflöst oder an den Fingern klebt. Wer mit den Fingerspitzen denkt, erkennt oft das, was das Auge übersehen würde.

4. Farbspiel mit Störgeräusch

Die Farbpalette von Cannabis ist breit – von tiefgrün bis violett, von goldgelb bis fast schwarz. Doch wenn graue, gelbliche oder bräunliche Flecken auftauchen, die sich nicht organisch ins Gesamtbild fügen, ist Vorsicht geboten. Besonders der Grauschimmel Botrytis cinerea arbeitet sich lautlos von innen nach außen, hinterlässt Verfärbungen, die auf den ersten Blick wie natürliche Alterung wirken können. Es lohnt sich, das Auge zu schulen – auf Nuancen, die nicht dazugehören.

5. Ein Kratzen, das kein Zufall ist

Und schließlich: der Körper als Sensor. Wer beim Inhalieren ein ungewohntes Kitzeln im Hals verspürt, wer plötzlich häufiger hustet oder ein Druckgefühl in der Lunge wahrnimmt, sollte innehalten. Solche Reaktionen können harmlos sein – müssen es aber nicht. In Kombination mit auffälligen Gerüchen, Texturveränderungen oder optischen Anomalien deuten sie auf einen möglichen Befall hin. Der Körper merkt oft, was das Auge noch übersieht.

Die Verantwortung hinter der Blüte

Cannabis ist Natur – aber Natur ist nicht harmlos. Was als zarte Blüte beginnt, mit ätherischen Ölen, aromatischen Terpenen und funkelnden Trichomen, ist zugleich ein biologisches Produkt, das auf äußere Einflüsse reagiert: auf Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Hygiene. Und genau dort, wo Leben gedeiht, fühlen sich auch andere Organismen wohl – etwa jene Pilze, die toxische Rückstände wie Aflatoxin oder Ochratoxin A produzieren. Die Wissenschaft zeigt: Diese Stoffe bleiben aktiv, selbst wenn der sichtbare Pilz längst durch Hitze zerstört wurde.

Wer sich schützen will, verlässt sich nicht auf Äußerlichkeiten – sondern auf Systeme. Medizinisches Cannabis bietet genau das: kontrollierter Anbau, standardisierte Prozesse, mikrobiologische Tests und Verpackungen, die Licht und Feuchtigkeit regulieren. Eine Blüte aus der Apotheke ist deshalb nicht per se besser – aber besser abgesichert.

Doch auch das beste System endet an der Tür zum eigenen Haushalt. Sicherheit beginnt im Labor – und endet im Alltag. Wer Blüten bei 25 Grad im Bad aufbewahrt, konterkariert jede pharmazeutische Sorgfalt. Achtsamkeit bleibt gefragt: beim Lagern, beim Prüfen, beim Vertrauen in die eigene Wahrnehmung.

Denn am Ende trägt jede:r, der Cannabis nutzt, Verantwortung. Für sich selbst, für die eigene Gesundheit, für die Bedingungen, unter denen ein Naturprodukt zur persönlichen Medizin oder zum bewussten Genussmittel wird. Der Unterschied zwischen Blüte und Belastung ist selten offensichtlich – aber immer entscheidend. Wer genau hinsieht, erkennt ihn.

FAQ

Tötet UV-Licht Schimmel auf Cannabis ab?

Nur bedingt – und nicht zuverlässig genug. UV-Licht kann oberflächliche Schimmelsporen in gewissem Maße abtöten, dringt aber nicht tief genug in die Blüte ein, um einen umfassenden Befall zu eliminieren. Vor allem Mykotoxine – also die Giftstoffe, die Schimmelpilze produzieren – bleiben trotz UV-Bestrahlung erhalten. Sie sind hitzestabil, lichtresistent und gesundheitlich problematisch. Kurz gesagt: UV-Licht mag die Oberfläche reinigen, aber es macht kontaminiertes Cannabis nicht sicher konsumierbar.

Sind manche Cannabis-Sorten anfälliger für Schimmelbefall als andere?

Ja. Besonders dichte Sorten wie Powdered Donuts oder Watermelon Kush neigen aufgrund ihrer kompakten Blütenstruktur stärker zu Schimmelbefall. Sie schaffen ein feuchtes Mikroklima im Inneren der Knospe, das Pilzen ideale Bedingungen bietet. Locker gewachsene Sorten wie Jack Herer oder Death Bubba sind weniger betroffen. Eine Studie mit über 2.000 Pflanzen zeigt: Die genetische Anlage spielt eine Rolle – selbst bei professionellem Anbau. Medizinisches Cannabis bleibt dennoch in der Regel sicher, da es zusätzlich streng geprüft und kontrolliert wird.[2]

Quellen

[1] Gwinn, K. D., Leung, M. C. K., Stephens, A. B., & Punja, Z. K. (2023). Fungal and mycotoxin contaminants in cannabis and hemp flowers: Implications for consumer health and directions for further research. Frontiers in Microbiology, 14, 1278189.

[2] Punja, Z. K., Ni, L., Lung, S., & Buirs, L. (2023). Total yeast and mold levels in high THC-containing cannabis (Cannabis sativa L.) inflorescences are influenced by genotype, environment, and pre- and post-harvest handling practices. Frontiers in Microbiology, 14, 1192035.