Cannabis und Arbeit: Neuer Umgang mit einem alten Tabu?

Lange Zeit war Cannabis am Arbeitsplatz ein unsichtbarer Begleiter: präsent in Gesprächen nach Feierabend, aber unsagbar zwischen Kaffeeküche und Konferenzraum. Mit der Teillegalisierung hat sich der Ton verändert. Plötzlich ist Raum für Fragen, die zuvor unausgesprochen blieben: Darf man am Wochenende konsumieren und am Montag dennoch Verantwortung übernehmen? Welche Rechte haben Patient:innen, die Cannabis als Medizin nutzen? Und wie viel Offenheit verträgt die Arbeitswelt wirklich? Für diesen Artikel haben wir mit Menschen gesprochen, die ihre Erfahrungen teilen – und mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), die klärt, wo die Grenzen von Freiheit und Verantwortung verlaufen.

Key Facts

- Die Legalisierung hat das Schweigen gebrochen. Cannabis ist in der Arbeitswelt kein unausgesprochenes Tabu mehr, sondern ein Thema, über das offener diskutiert wird – zwischen Kantine, Konferenzraum und Kreativstudio.

- Rechtlich gilt: Sicherheit geht vor. Beschäftigte dürfen weder sich noch andere durch Cannabiskonsum gefährden. Arbeitgebende wiederum haben eine Fürsorgepflicht und müssen eingreifen, wenn Mitarbeitende erkennbar beeinträchtigt sind.

- Eine Null-Toleranz-Regel gibt es nicht. Entscheidend ist nicht allein der Cannabiskonsum, sondern ob er die Arbeitsfähigkeit beeinflusst. Hier bleibt viel im Graubereich – betriebliche Regelungen gewinnen an Bedeutung.

- Patient:innen mit Cannabis-Rezept haben Sonderrechte. Medizinisches Cannabis darf auch während der Arbeit eingenommen werden.

Cannabis am Arbeitsplatz – ein gesellschaftlicher Wandel

Die Legalisierung von Cannabis in Deutschland im Jahr 2024 hat nicht nur den rechtlichen Rahmen verschoben, sondern auch die Gespräche in Kantinen, Werkhallen und Videokonferenzen verändert. Wo früher Schweigen herrschte, ist nun leises Abtasten möglich. Cannabis wird zunehmend wie Alkohol betrachtet – ein Genussmittel, das in der Freizeit konsumiert werden kann, ohne zwangsläufig Rückschlüsse auf die Arbeitsleistung zuzulassen.

Besonders in Branchen wie der Kreativwirtschaft, im Tech-Sektor oder in Start-ups ist die Offenheit spürbar. Hier wird Cannabis bisweilen als Symbol einer liberaleren Arbeitskultur gesehen. „Für mich hat sich seit der Legalisierung vor allem verändert, dass ich Cannabis ganz gezielt im beruflichen Kontext einsetze – insbesondere am Arbeitsplatz“, sagt der DJ und Musikproduzent Michael Groß aka A.D.H.S..[2] „Ich habe mittlerweile meine Lieblingssorten für Studio-Sessions, in denen ich meiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Die Arbeitszeiten als DJ an den Wochenenden sind definitiv herausfordernd. Nach den Gigs hilft mir Cannabis dabei, schneller runterzukommen und noch ein paar Stunden Schlaf zu bekommen, bevor es weitergeht. In Bezug auf meine Shows in Deutschland hat sich vor allem geändert, dass ich keine Angst mehr vor Polizeikontrollen auf Festivals oder an Flughäfen und Bahnhöfen haben muss. Eine riesige Erleichterung!“

Sein Erfahrungsbericht steht exemplarisch für eine wachsende Gruppe von Kreativschaffenden, die Cannabis nicht nur tolerieren, sondern aktiv als Ressource begreifen.

Doch in klassischen Industrien, im Handwerk oder im öffentlichen Dienst überwiegt weiterhin die Vorsicht. Ein IT-Systemspezialist und Cannabis-Patient, der anonym bleiben möchte, beschreibt die Lage so:

„Seit der Gesetzesänderung am 1.4.24 ist das Thema zwar präsenter, kann offener besprochen werden und viele Kollegen zeigen Verständnis – aber es gibt auch mehr skeptische Blicke, weil manche direkt an Freizeitkonsum denken. Ich nehme meine Medizin daher bewusst draußen ein – Offenheit ja, aber mit Rücksicht.“

Zwischen individueller Entlastung und kollektiver Skepsis entsteht so ein Spannungsfeld, das den gesellschaftlichen Wandel sichtbar macht: Cannabis ist kein Tabu mehr, aber es ist auch noch kein selbstverständliches Thema in der Arbeitswelt.

Der rechtliche Rahmen: Zwischen Legalität und Fürsorgepflicht

Auch nach der Legalisierung gilt: Wer unter Drogeneinfluss arbeitet und dadurch sich oder andere gefährdet, verstößt laut Aussagen der DGUV gegen fundamentale Regeln. Beschäftigte dürfen sich trotz der Legalisierung nicht in einen Zustand versetzen, durch den sie sich selbst oder andere gefährden können. Dabei ist unerheblich, ob der Cannabis-Konsum während oder vor der Arbeit stattgefunden hat. Ebenso sind Unternehmer verpflichtet, erkennbar beeinträchtigte Mitarbeitende nicht zu gefährlichen Tätigkeiten zuzulassen.

Eine starre Null-Toleranz-Regel für den beruflichen Kontext gibt es jedoch nicht. „Da im Arbeitsschutzrecht nur ein relatives Suchtmittelverbot besteht, begründet der alleinige Konsum während der Arbeitszeit für sich betrachtet noch keine arbeitsrechtliche Pflichtverletzung. Es bedarf vielmehr einer konkreten Störung der Arbeitsleistung.“, erklärt Dr. med. Martina Hamacher, Fachärztin für Innere Medizin und Arbeitsmedizin, Arbeitskreis Sucht der DGUV. Gerade weil die Einschätzung von Gefährdungspotenzial im Einzelfall schwierig sei, empfiehlt sie klare betriebliche Regelungen, die den Cannabiskonsum während der Arbeitszeit und auch in einem gewissen Zeitraum davor untersagen.

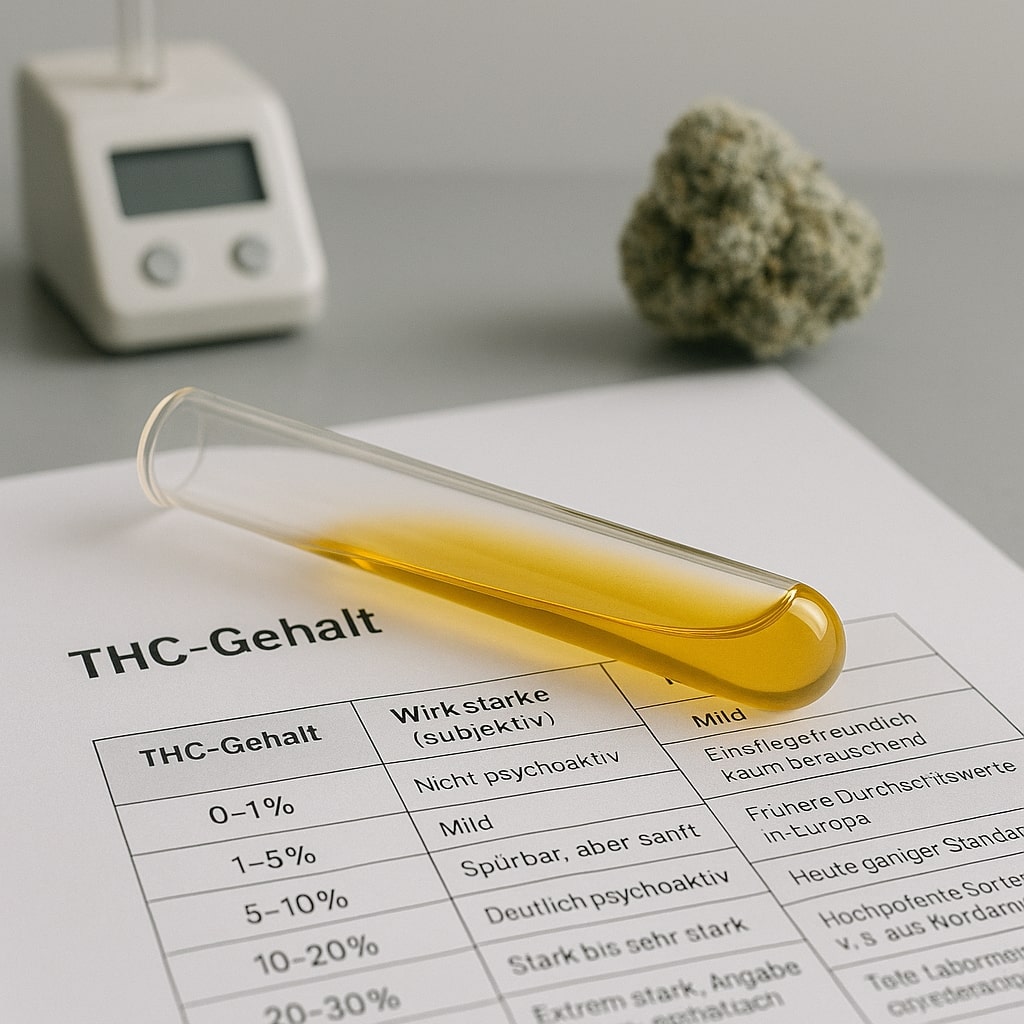

Grenzwerte und offene Fragen

Für Baufahrzeuge oder Gabelstapler existieren bislang keine festen THC-Grenzwerte. Im Straßenverkehr hingegen gilt seit 2024 ein Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Wer darüber liegt, riskiert Bußgeld und Fahrverbot. Fahranfänger:innen und jungen Fahrer:innen unter 21 ist THC am Steuer generell untersagt.

„Für das Führen von Baufahrzeugen oder Gabelstaplern gibt es keine Grenzwerte“, so Hamacher. Die Beurteilung der Fahrtüchtigkeit im betrieblichen Alltag ist und bleibt aber eine Herausforderung. Deshalb hat die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ein Forschungsprojekt angestoßen, das genau diese Fragen untersucht. Erste Ergebnisse werden für Juni 2026 erwartet.[1]

Unser Tipp: Mehr Infos zum Thema Cannabis im Straßenverkehr bekommst du in unserem Artikel “Neuer THC-Grenzwert: Auto fahren nach Cannabis-Konsum?”.

Medizinisches Cannabis bei der Arbeit

Für Patient:innen mit ärztlicher Verordnung gilt eine besondere Situation. Cannabis darf auch während der Arbeit konsumiert werden, wenn es medizinisch notwendig ist. Hamacher betont jedoch: „In Fällen, in denen aus therapeutischer Notwendigkeit nach ärztlicher Verordnung Cannabis eingenommen werden muss, sollte der Versicherte bzw. die Versicherte auch die Fragen seiner bzw. ihrer Einsatzfähigkeit am Arbeitsplatz mit der verordnenden Ärztin oder dem verordnenden Arzt bzw. der Betriebsärztin oder dem Betriebsarzt klären. […] Seitens der Arbeitgebenden muss der Konsum bei therapeutischer Notwendigkeit nach ärztlicher Verordnung während der Arbeit gestattet werden, auch wenn eine Betriebsverordnung oder das Weisungsrecht eigentlich den Konsum verbietet. Arbeitgebende sollten die betreffende Person bitten, eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, die auch bestätigt, dass die auszuführende Tätigkeit ohne Einschränkungen für die Sicherheit bei der Arbeit mit der Cannabis-Medikation durchgeführt werden kann.“

Unfallversicherung: Kein Unterschied zwischen legalen und illegalen Substanzen

Für den Unfallversicherungsschutz spielt die Frage der Legalisierung von bewusstseinsverändernden Substanzen übrigens nur eine nachrangige Rolle. Entscheidend bleibt, ob der Unfall wesentlich durch den Konsum verursacht wurde. „Der Konsum von Cannabis gefährdet den Versicherungsschutz“, fasst Hamacher zusammen. „Ist die Person nicht mehr in der Lage, eine versicherte Tätigkeit auszuüben oder wurde der Unfall rechtlich wesentlich durch den Cannabiskonsum verursacht, besteht kein Versicherungsschutz“

Auf Arbeit Cannabis konsumieren – mehr als ein Büro-Thema

Während in Büroberufen die Diskussion vor allem auf der Ebene der Kultur geführt wird – also wie offen man über Konsum sprechen darf – stellt sich in praktischen Berufen die Sicherheitsfrage schärfer. Auf einer Baustelle, im Straßenverkehr oder in der Pflege können schon kleine Wahrnehmungsverzerrungen fatale Folgen haben. Hier wird die Abgrenzung zwischen legalem Freizeitkonsum und Gefährdung anderer zu einem Kernproblem.

Gleichzeitig spielt medizinisches Cannabis bereits heute für viele Patient:innen eine wichtige Rolle – etwa in der Schmerztherapie. Für sie bedeutet die Akzeptanz am Arbeitsplatz nicht nur mehr Offenheit, sondern auch die Möglichkeit, ihre Arbeit unter faireren Bedingungen fortzuführen.

Zwischen Freiheit und Verantwortung

Die gesellschaftliche Haltung zum Cannabis am Arbeitsplatz bewegt sich damit zwischen zwei Polen: dem Wunsch nach Freiheit und dem Bedürfnis nach Sicherheit. Die Teillegalisierung hat das erste Tabu gebrochen – man kann offener darüber sprechen, ohne sofort Konsequenzen fürchten zu müssen. Doch mit der neuen Offenheit wächst auch die Verantwortung: für die eigene Arbeitsfähigkeit, für die Kolleg:innen, für das Vertrauen in einem Team.

Cannabis und Arbeit: Ein vorsichtiger Ausblick

Die Bundesregierung hat angekündigt, das Cannabisgesetz im Herbst 2025 ergebnisoffen zu evaluieren. Bis dahin bleibt vieles eine Frage der Auslegung, der betrieblichen Praxis und der kulturellen Verschiebung. Klar ist: Das Schweigen ist gebrochen. Der Rest ist Aushandlung – zwischen individueller Freiheit, rechtlicher Klarheit und der gemeinsamen Verantwortung, die Arbeit sicher und verlässlich zu gestalten.

Unser Tipp: Weitere Hintergründe zum gesellschaftlichen Wandel rund um Cannabis findest du in unserem Artikel „Cannabis neu gedacht – was heißt das eigentlich?”