Cannabis-Verbot: Wieso denn eigentlich illegal?

Lange galt Cannabis in Deutschland schlicht als verboten – ein Umstand, den viele hinnahmen, ohne die Gründe zu hinterfragen. Doch das hat sich geändert. Mit der Teillegalisierung im April 2024 und der wachsenden gesellschaftlichen Debatte rückt eine Frage in den Vordergrund, die jahrzehntelang unbeantwortet blieb: Warum wurde Cannabis überhaupt verboten? Wer die Antwort sucht, muss zurückblicken – auf internationale Abkommen, politische Interessen und moralische Narrative, die die Sicht auf die Pflanze bis heute prägen.

Inhaltsverzeichnis

- Cannabis verboten, weil illegal! Ist es wirklich so einfach?

- Ein kurzer Blick zurück: Cannabis war nicht immer verboten

- Cannabis macht Karriere als Medizin und verbotene Droge

- Die Cannabis-Verbot-Geschichte beginnt 1909

- Ägypten und die zweite Internationale Opiumkonferenz (1924–25)

- Das deutsche Opiumgesetz von 1929 – der entscheidende Schritt zum Cannabis-Verbot in Deutschland

- Cannabis-Gesetz: Legalisierung von Cannabis in 2024

- Persönliche und wirtschaftliche Interessen auf dem Weg zum Cannabis-Verbot

- Fazit: Internationale Abkommen ebneten den Weg zum Cannabis-Verbot in Deutschland

- FAQ

- Quellen

- Cannabis war nicht immer verboten – In der Geschichte wurde Hanf jahrtausendelang genutzt, auch medizinisch.

- Das Verbot begann international – Vor allem Ägypten und später die UN drängten auf internationale Vereinbarungen gegen Cannabis.

- Deutschland folgte internationalen Vorgaben – 1929 wurde Cannabis mit dem Opiumgesetz erstmals national verboten.

- Politik spielte eine große Rolle – Persönliche Interessen (z. B. von Harry Anslinger) und wirtschaftliche Motive trugen zur Kriminalisierung bei.

- Heute ist Cannabis teils legal – Seit April 2024 dürfen Erwachsene in Deutschland Cannabis in bestimmten Mengen besitzen und anbauen.

- Erleichterte Verschreibung für Medizinalcannabis möglich – Seit April 2024 ist medizinisches Cannabis nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft, sondern als Arzneimittel.

Cannabis verboten, weil illegal! Ist es wirklich so einfach?

Wenn man verstehen möchte, warum Cannabis in Deutschland verboten ist, reicht ein bloßer Blick ins Gesetzbuch nicht aus. Ein Verbot entsteht nicht von selbst, sondern ist das Ergebnis von historischen Entwicklungen, gesellschaftlichen Haltungen und politischen Entscheidungen, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Dementsprechend wollen wir nachfolgend einen genaueren Blick auf die Hintergründe bei der Entstehung des Verbots werfen und starten hierzu mit einem kleinen Blick in die Vergangenheit.

Ein kurzer Blick zurück: Cannabis war nicht immer verboten

Die Cannabispflanze Cannabis Sativa L. wird bereits seit über 12.000 Jahren von den Menschen kultiviert und zu verschiedenen Zwecken eingesetzt – als Ursprungsregion gilt dabei heute Zentralasien. Eine der häufigen Verwendungsarten im Laufe der Zeit war zum Beispiel die Nutzung der Pflanzenfasern zur Herstellung von Kleidung und Seilen.

Doch nicht nur in Zentralasien wurde schon früh Cannabis angebaut und kultiviert. Bei ihrem Siegeszug um die Welt gelang die Pflanze auch nach Europa und hier zum Beispiel auch auf das Gebiet der heutigen Bundesrepublik: In Eisenberg (Thüringen) wurden Cannabissamen entdeckt, die mehr als 5500 Jahre alt sein sollen und eine Nutzung der Cannabispflanze in der Jungsteinzeit annehmen lassen. Über ein behördlich beaufsichtigtes Verbot wurde zu diesen Zeiten wohl noch nicht nachgedacht.

Cannabis macht Karriere als Medizin und verbotene Droge

Der medizinische Einsatz von Cannabis lässt sich bereits für die Zeit um 2700 v. Chr. belegen – über ein chinesisches Heilkundebuch, das die Anwendung zum Beispiel bei Rheumaerkrankungen vorsieht. Zudem sollen auch in Indien bereits vor 5000 Jahren die Verletzungen von Kriegern mit Hanfblättern behandelt worden sein. Im Europa des Mittelalters wird es vereinzelt ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen eingesetzt – etwa zur Schmerzlinderung.

Im 19. Jahrhundert wird Cannabis schließlich in Europa und den USA als Medizin immer beliebter. Arzneimittel mit Cannabis werden dabei gegen Asthma, Kopfschmerzen und viele andere Beschwerden eingesetzt. Das Aufkommen und die fortschreitende Verbreitung synthetischer Medizinprodukte führen dann jedoch dazu, dass das Interesse an den Cannabis-Produkten und deren medizinischer Einsatz abnimmt.

In den 1960er Jahren erfreut sich Cannabis dann neben MDMA und LSD besonders in Teilen der Hippie- und Studentenbewegung großer Beliebtheit und macht so neu Karriere – nun jedoch als illegale Droge. Aber was war in der Zwischenzeit passiert?

Die Cannabis-Verbot-Geschichte beginnt 1909

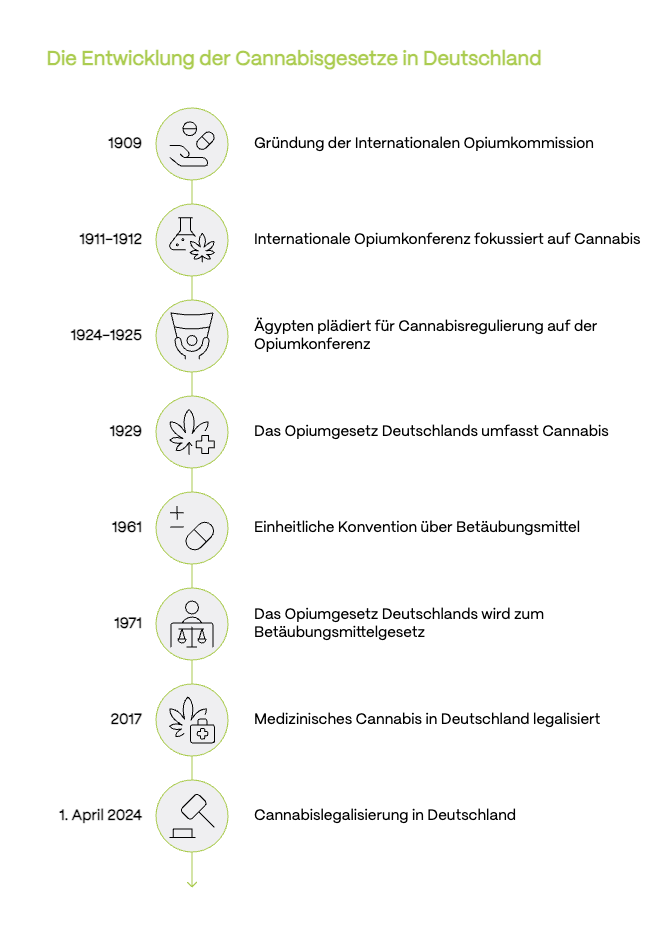

Im Jahr 1909 entsteht die Internationale Opiumkommission. Zu den Gründungsmitgliedern gehört neben den USA und Großbritannien damals auch Deutschland. Wie es der Name schon andeutet, steht dabei anfangs das Opium im Fokus, das verboten werden soll. Auslöser hierfür waren besonders die sogenannten Opiumkriege.

Bei der zwei Jahre später stattfindenden Internationalen Opiumkonferenz (1911–1912) ändert sich der Fokus jedoch ein wenig. Denn die italienische Regierung möchte einheitliche Regelungen für Opium, Morphin, Kokain und eben auch Cannabis, deren Handel und Besitz verboten werden sollen. Zwar zieht Italien den Antrag zurück, doch der Geist ist aus der Flasche. Zudem verpflichten sich die Länder in der Abschlusserklärung dazu, Cannabis durch die inländische Gesetzgebung oder ein internationales Abkommen einzudämmen. Doch Papier ist bekanntermaßen geduldig und so passiert in vielen Ländern zunächst einmal nichts.

Ägypten und die zweite Internationale Opiumkonferenz (1924–25)

Auf der zweiten Internationalen Opiumkonferenz (1924–1925) in Genf (Schweiz) setzt sich dann besonders Ägypten mit seinem Vertreter El Guindy für eine strikte Cannabis-Regulierung ein, unter anderem, da dies die Menschen arbeitsscheu mache. Mit Erfolg: Im mit der Angelegenheit betrauten Ausschuss kann Ägypten mit Unterstützung durch die Türkei, die USA, Frankreich, Griechenland sowie Japan und gegen die Stimmen der Niederlande, Indiens und Großbritanniens durchsetzen, dass der sogenannte "indische Hanf" in das Abkommen aufgenommen wird.

Das deutsche Opiumgesetz von 1929 – der entscheidende Schritt zum Cannabis-Verbot in Deutschland

Auch die in dem Ausschuss nicht vertretene Weimarer Republik ist verpflichtet, ausgehend von den internationalen Abkommen, entsprechende Landesgesetze zu beschließen. 1929 – also ca. vier Jahre später – verabschiedet der Reichstag schließlich das Opiumgesetz, in das auch der "indische Hanf" aufgenommen wird. Ein Verkauf in Apotheken ist zu diesem Zeitpunkt zwar noch möglich, außerdem droht in den meisten Fällen auch keine strikte strafrechtliche Verfolgung, dennoch stellt dies einen bedeutenden Wendepunkt bei der Behandlung der Cannabispflanze dar.[1]

Eine weitere Verschärfung erfolgt 1961 mit dem Einheitsabkommen über Betäubungsmittel, das als völkerrechtlicher Vertrag für mehr als 180 Länder bindend ist. 1971 wird aus dem Opiumgesetz in der Bundesrepublik schließlich das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). In diesem wird der "indische Hanf" dann auch tatsächlich als Cannabis bezeichnet – und der Besitz, Handel und Anbau werden verboten. Eine Liberalisierung trat im Jahr 2017 für medizinisches Cannabis ein, das ab diesem Zeitpunkt von Ärzt:innen verschrieben werden durfte. Weiter ging es dann im April 2024: Hier wurde mit dem CanG Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz herausgelöst und somit “reklassifiziert”.

Cannabis-Gesetz: Legalisierung von Cannabis in 2024

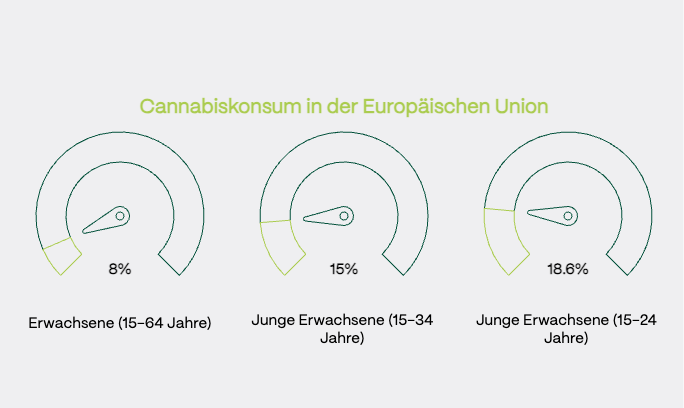

Am 1. April 2024 trat in Deutschland das Cannabisgesetz (CanG) und das darin enthaltene Medizinalcannnabisgesetz (MedCanG) in Kraft, das den Besitz und Anbau von Cannabis für Erwachsene unter bestimmten Bedingungen legalisiert. Seitdem dürfen Personen ab 18 Jahren bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit mit sich führen, bis zu 50 Gramm zu Hause lagern und bis zu drei Pflanzen für den Eigenbedarf anbauen. Seit dem 1. Juli 2024 sind zudem nicht-kommerzielle Anbauvereinigungen, sogenannte Cannabis-Clubs, mit bis zu 500 Mitgliedern erlaubt, die gemeinschaftlich Cannabis anbauen und an ihre Mitglieder abgeben dürfen.

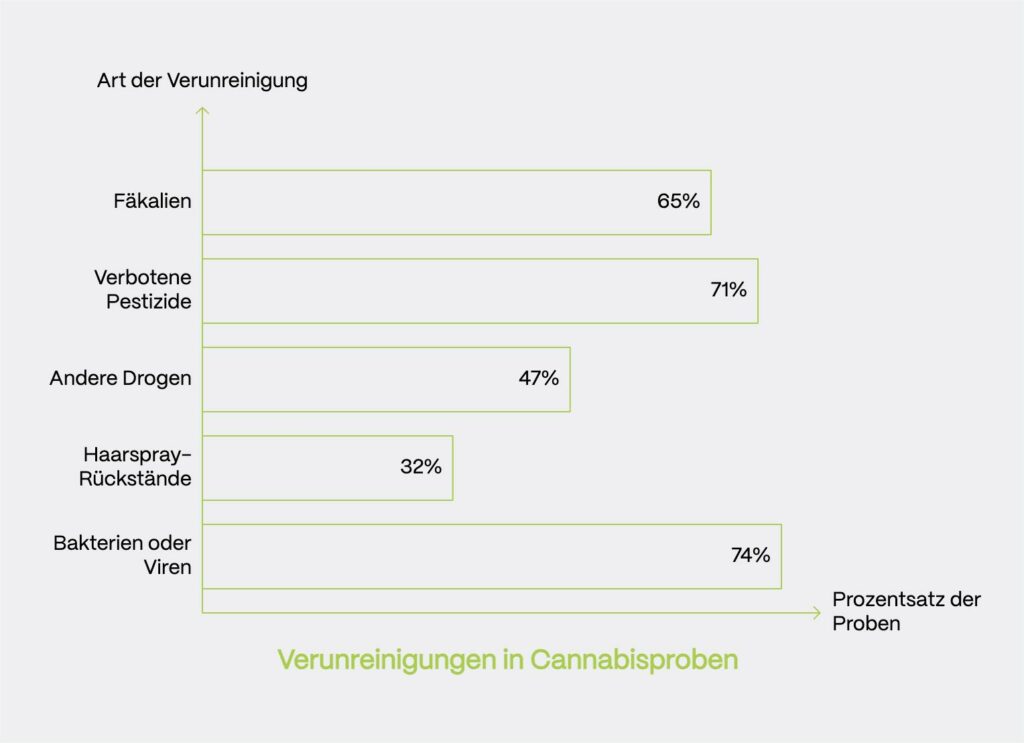

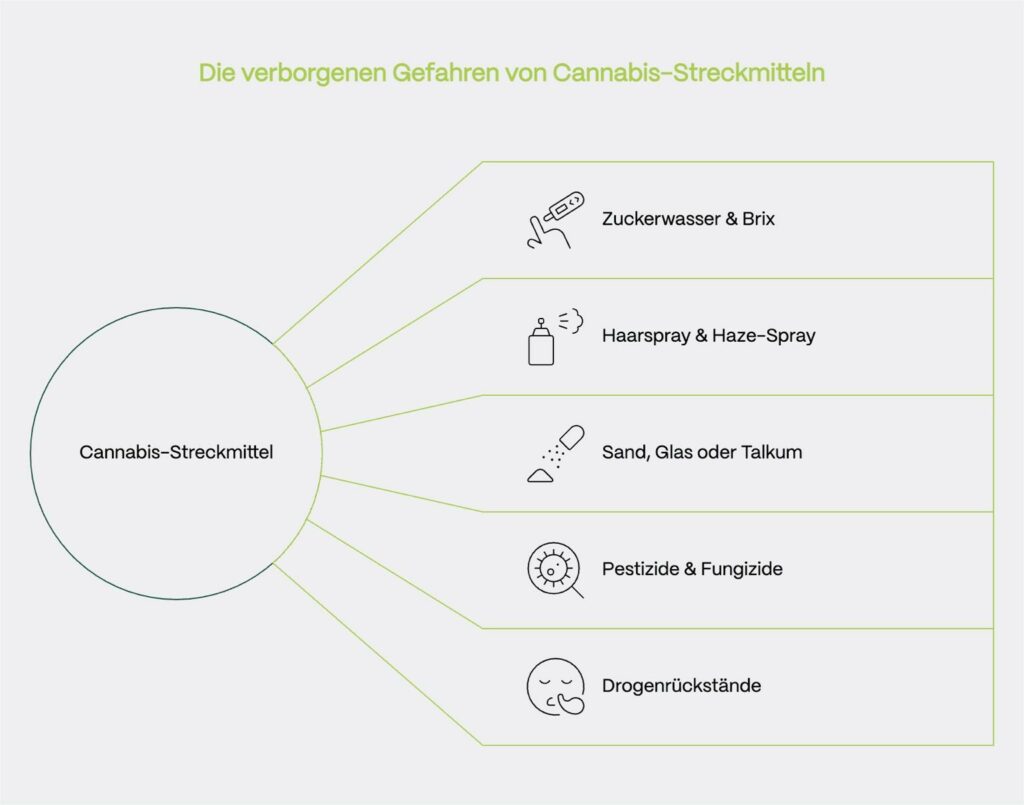

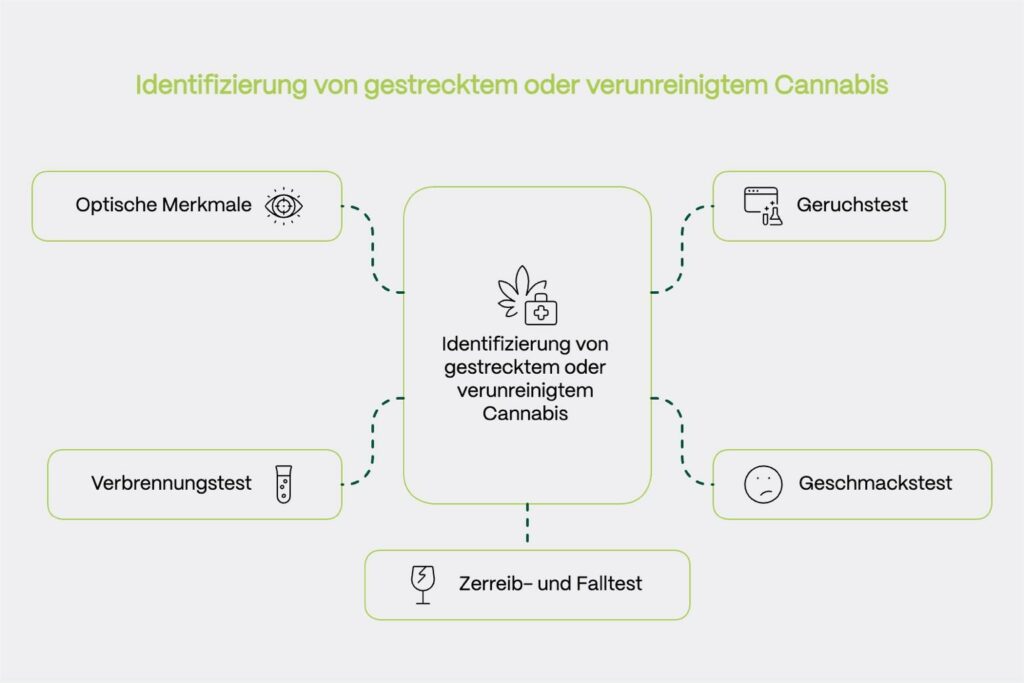

Die Einführung des Cannabis-Gesetzes markiert einen bedeutenden Wandel in der deutschen Drogenpolitik. Ziel ist es, den Schwarzmarkt einzudämmen, die Qualität der Produkte zu kontrollieren und somit gestrecktes Cannabis zu vermeiden sowie den Jugendschutz zu stärken. Der Konsum von Cannabis bleibt für Minderjährige weiterhin verboten, und der öffentliche Konsum ist in der Nähe von Schulen, Kindergärten und anderen sensiblen Bereichen untersagt.

Trotz der Cannabis-Legalisierung gibt es weiterhin Debatten über die Auswirkungen des Gesetzes. Und ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes zeigt sich, dass die Legalisierung von Cannabis in Deutschland ein komplexes Unterfangen ist, das sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie sich die Regelungen in der Praxis bewähren und welche Anpassungen möglicherweise erforderlich sind.

In den Debatten gerät eine Frage allerdings häufig in den Hintergrund: Warum war eine Legalisierung überhaupt erforderlich? Oder anders: Wie kam es überhaupt zu einem Cannabis-Verbot in Deutschland?

Persönliche und wirtschaftliche Interessen auf dem Weg zum Cannabis-Verbot

Jetzt hast du in aller Kürze einen historischen Überblick zu wesentlichen Stationen und internationalen Abkommen erhalten, die für das Cannabis-Verbot von Bedeutung sind. Ein entscheidender Schritt war dabei sicherlich der Antrag Ägyptens bei der zweiten Internationalen Opiumkonferenz. Dass es danach zu immer schärferen Gesetzen und einer fortschreitenden Kriminalisierung von Cannabis kam, hat verschiedene Gründe und ist unter anderem auch mit dem Namen Harry Anslinger verbunden.

Anslinger war Anhänger einer strikten Drogenpolitik und wurde 1930 Leiter des Federal Bureau of Narcotics in den Vereinigten Staaten. Er trieb verschiedene Öffentlichkeitskampagnen voran und trug so stark zu einem kritischen Blick und regelrechten Verruf der Cannabispflanze bei. Seine Darstellungen gelten als einseitig und die Argumente oder Belege sind heute stark umstritten, hatten aber große Wirkung – auch über die USA hinaus.

Auch der bekannte Abschreckungs-Film Reefer Madness (1936) soll manchen Quellen zufolge durch das Federal Bureau of Narcotics gefördert worden sein. 1947 wird Anslinger schließlich Mitglied der UN-Drogenkommission und setzt hier seinen Kampf gegen Cannabis fort. Warum er diesen Kampf in den 1930ern überhaupt begann? Auch dies ist umstritten, manche Betrachter:innen gehen davon aus, dass er einfach ein Betätigungsfeld für die Rechtfertigung seiner Behörde suchte und dies ausgerechnet im Cannabis fand. In diesem Fall wären dann also auch persönliche Interessen ein wichtiger Faktor bei der Entstehung und Verschärfung des Cannabis-Verbots.

Ein anderer Grund, der das Verbot von Cannabis befeuert haben könnte: wirtschaftliche Interessen. Denn besonders Waldbesitzer:innen und Chemie-Konzernen kam der Kampf gegen Cannabis wohl durchaus gelegen, um nicht mit dem Rohstoff Hanf konkurrieren zu müssen.

Fazit: Internationale Abkommen ebneten den Weg zum Cannabis-Verbot in Deutschland

Dass es zu einem Cannabis-Verbot in Deutschland gekommen ist, ist nicht zuletzt auch auf internationale Abkommen zurückzuführen. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts sich beispielsweise Ägypten für ein internationales Verbot einsetzt, ist der Konsum in afrikanischen und arabischen Ländern als Genussmittel weit verbreitet – in der Weimarer Republik jedoch eher weniger. Außerdem ist die Weimarer Republik zu dem Zeitpunkt eigentlich eher gegen ein entsprechendes Gesetz.

Das bedeutet natürlich nicht, dass es zu einem späteren Zeitpunkt nicht auch ohne diesen Schritt zu einem Verbot hätte kommen können, beispielsweise ausgelöst durch die fragwürdigen und dennoch sehr erfolgreichen Aktivitäten Harry Anslingers. Doch in den Zwanziger Jahren waren in dieser Frage für die Weimarer Republik zunächst die internationalen Abkommen von bedeutendem Einfluss.

Wie stark diese internationalen Impulse bis heute nachwirken, zeigt auch die Einschätzung von Antje Feißt, Lead Public Affairs bei avaay Medical:

„Auch heute prägen internationale Vereinbarungen und politische Interessen die Wahrnehmung von Cannabis maßgeblich.

In Deutschland spüren Patient:innen trotz der Reformen nach wie vor das gesellschaftliche Stigma – sei es im privaten Umfeld, im Arbeitskontext oder gegenüber staatlichen Stellen. Dieses Bild ist historisch gewachsen und lässt sich nur durch eine ehrliche, aufgeklärte Auseinandersetzung mit der Geschichte und den realen Folgen der Prohibition nachhaltig verändern."

FAQ

Quellen

[1] Frank, M. (2024, 5. März). Haschisch und Marihuana: Cannabis in der deutschen Geschichte – Allheilmittel oder Droge? MDR.DE. https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/cannabis-droge-legalisierung-marihuana-kiffen-100.html