Cannabis als Rauschmittel

Heilmittel, Rohstoff, Droge: Cannabis ist alles zugleich – und seit der Legalisierung in Deutschland mitten in der gesellschaftlichen Debatte angekommen. Dieser Artikel erklärt, was hinter der Pflanze steckt, wie sie wirkt und wo Chancen und Risiken liegen.

- Was ist Cannabis? Cannabis ist eine Pflanze aus der Familie der Hanfgewächse, deren weibliche Blüten und Harze den psychoaktiven Wirkstoff THC enthalten und als Rausch- oder Heilmittel genutzt werden.

- Alte Kulturpflanze, moderne Debatte: Cannabis begleitet die Menschheit seit Jahrtausenden als Heil-, Nutz- und Rauschpflanze – und steht heute im Zentrum der Legalisierungsdiskussion.

- Wirkung durch THC und CBD: Der Rausch geht vor allem auf THC zurück, während CBD nicht berauschend wirkt. Beide beeinflussen das körpereigene Endocannabinoid-System.

- Rausch mit zwei Seiten: Cannabis kann entspannen und euphorisieren, kann aber auch Angst, Panik oder Kreislaufprobleme auslösen – vor allem bei hohen Dosen oder unerfahrenen Konsumierenden.

- Legalisierung heißt nicht Harmlosigkeit: Seit 2024 ist Cannabis in Deutschland teilweise legal, bleibt aber eine psychoaktive Substanz mit Suchtpotenzial, deren Konsum bewusst und informiert erfolgen sollte.

Die Cannabis-Pflanze

Cannabis gehört zur Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae) und wird seit Jahrtausenden genutzt – als Heilmittel, Rauschmittel und als Rohstoff etwa für Papier, Kleidung, Bio-Kraftstoff und Nahrungsmittel.

Die Hanfpflanze enthält mehr als 400 verschiedene chemische Substanzen, darunter über 100 Cannabinoide. Zu ihnen zählt das psychoaktive Tetrahydrocannabinol (THC), das für den Rausch verantwortlich ist. Daneben kommen weitere Stoffgruppen wie Terpenoide, Flavonoide und Fettsäuren vor, die Geruch, Geschmack und möglicherweise auch medizinische Wirkungen beeinflussen.

Hanf oder Cannabis – der Unterschied liegt im THC-Gehalt

Oft wird zwischen Hanf und Cannabis unterschieden, obwohl beide botanisch zur gleichen Art – Cannabis sativa L. – gehören. Der Unterschied zwischen Hanf und Cannabis liegt im THC-Gehalt: Sorten mit sehr niedrigem THC-Anteil (unter 0,2–0,3 Prozent) werden als Nutzhanf bezeichnet und seit Jahrhunderten legal für Fasern, Papier, Lebensmittel und Öl angebaut. Sie haben keine berauschende Wirkung. Als Cannabis gelten dagegen Sorten mit deutlich höherem THC-Gehalt, die als Rauschmittel oder für medizinische Zwecke genutzt werden können.

Cannabis-Pflanzen gibt es in männlicher und weiblicher Form, selten auch mit beiden Geschlechtsmerkmalen. Nur die weiblichen Blüten enthalten genug THC, um eine berauschende Wirkung zu entfalten.

Neben dem Freizeitkonsum wird Cannabis zunehmend auch medizinisch eingesetzt, etwa zur Behandlung von Epilepsie, chronischen Schmerzen oder Spastiken bei Multipler Sklerose.[1]

Geschichte in Kurzform

Cannabis gehört zu den ältesten bekannten Nutz- und Heilpflanzen der Menschheit. Bereits um 2800 v. Chr. wurde Hanf in China kultiviert – zunächst vor allem für praktische Zwecke wie die Herstellung von Seilen, Papier und Kleidung. Der legendäre chinesische Kaiser Shen Nung, oft als Vater der traditionellen chinesischen Medizin bezeichnet, führte die Pflanze in seiner Arzneisammlung als Heilmittel auf.

Über Indien, wo Cannabis seit Jahrtausenden auch als kultische Substanz verehrt und als „Bhang“ in religiösen Riten verwendet wurde, gelangte die Pflanze in den Mittleren und Nahen Osten und schließlich nach Europa. Antike Schriften der Inder, Assyrer, Griechen und Römer erwähnen ihre medizinische Nutzung, etwa gegen Schmerzen, Entzündungen oder Appetitlosigkeit.

In Europa blieb Cannabis lange vor allem ein Faser- und Heilmittel. Seine Rauschwirkung wurde erst im 19. Jahrhundert bekannter. In Deutschland und anderen westlichen Ländern stieg Cannabis seit den 1970er-Jahren zur nach Alkohol am häufigsten konsumierten illegalen Droge auf.[2]

Unser Tipp: Mehr zur Geschichte liest du in unserem Artikel "Woher kommt Cannabis ursprünglich?".

Konsum von Cannabis: Herstellung und Darreichungsform

Cannabis wird heute in ganz unterschiedlichen Formen konsumiert. Am verbreitetsten ist das Rauchen oder Verdampfen der Blüten beziehungsweise harzreichen Blätter der Pflanze. Daneben spielt Haschisch, das aus dem Harz der Blütenstände gepresst wird, eine Rolle. Immer häufiger kommen außerdem konzentrierte Extrakte zum Einsatz – dazu zählen etwa „Dabs“ oder Öle, die aus den Wirkstoffen der Pflanze gewonnen werden und deutlich potenter sind als die getrockneten Blüten.

Die Herstellung dieser Produkte ist vergleichsweise einfach: Nach dem Anbau werden die weiblichen Blüten geerntet und getrocknet – in dieser Form spricht man von Cannabisblüten. Vor dem Konsum werden sie in der Regel zerkleinert, um sie einfacher rauchen oder verdampfen zu können. Für Haschisch [...], "Dabs" oder "Wax" wird durch die Extraktion des Harzes mit Lösungsmitteln hergestellt.

Die gängigste Konsumform ist nach wie vor der Joint: fein zerkleinertes Cannabis oder Haschisch wird oft mit Tabak vermischt und zu einer “Zigarette” gerollt. Beliebt sind auch Pfeifen oder Wasserpfeifen (auch Bongs genannt), bei denen der Rauch anders gekühlt und gefiltert wird – was den Rausch intensiver und oft auch schneller spürbar macht.

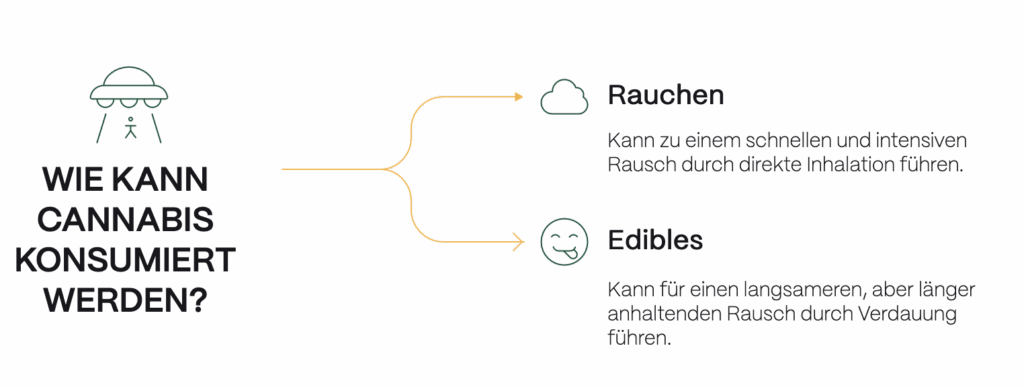

Vom Joint bis zu Edibles – verschiedene Wege des Konsums

Neben dem Rauchen gewinnen essbare Produkte – also Edibles – zunehmend an Bedeutung: Cannabis wird in Tee aufgekocht oder in Lebensmitteln wie Brownies oder Gummibärchen verarbeitet. Diese Art des Konsums wirkt langsamer, weil der Wirkstoff erst im Verdauungstrakt aufgenommen wird, kann dafür aber deutlich länger und manchmal stärker anhalten. Das macht die Dosierung schwieriger und birgt das Risiko einer ungewollt hohen Wirkung.

Unser Tipp: Mehr zur Herstellung von Edibles erfährst du in unserem Artikel "Cannabis-Decarboxylierung: So funktioniert es".

In den vergangenen Jahren sind zudem Vaporizer und E-Zigaretten populär geworden. Sie erhitzen Blüten oder Konzentrate, anstatt sie zu verbrennen. Dadurch entsteht weniger Rauch, aber der THC-Gehalt kann bei modernen Konzentraten sehr hoch sein.

Wie stark und wie schnell Cannabis wirkt, hängt von der Konsumform, der Dosis und dem THC-Gehalt des Produkts ab. Moderne Züchtungen und Extrakte enthalten heute oft ein Vielfaches des THC-Gehalts älterer Sorten, was das Risiko für unerwünschte Nebenwirkungen wie etwa Angst oder Kreislaufprobleme erhöhen kann.

Cannabis-Konsum: Wirkung von THC und CBD

Die Effekte von Cannabis gehen vor allem auf zwei Substanzen zurück: Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD). Während THC für die psychoaktiven Effekte verantwortlich ist – also für das typische „High“ – wirkt CBD nicht berauschend. Beide Stoffe binden an bestimmte Rezeptoren im Körper, die sogenannten Cannabinoid-Rezeptoren.[3]

Diese Rezeptoren sind Teil des Endocannabinoid-Systems, das der Körper selbst betreibt. Es spielt eine Rolle bei der Regulierung von Schmerz, Appetit, Stimmung und Gedächtnis. CB1-Rezeptoren sitzen überwiegend im Gehirn und Nervensystem, CB2-Rezeptoren hauptsächlich im Immunsystem und werden bei Entzündungen und Krankheiten aktiv. THC beeinflusst vor allem die CB1-Rezeptoren und sorgt damit für Rausch, veränderte Wahrnehmung und auch Nebenwirkungen wie Angst oder Kreislaufprobleme. CBD wirkt eher an CB2-Rezeptoren und kann zum Beispiel entzündungshemmende Effekte haben.[3][8]

Vom Rezeptor bis zum Rausch

Wie schnell und intensiv Cannabis wirkt, hängt stark von der Konsumform ab. Beim Rauchen oder Verdampfen gelangt THC innerhalb von Minuten über die Lunge ins Blut und von dort direkt ins Gehirn. Die Wirkung setzt rasch ein, erreicht innerhalb von 10 Minuten ihren Höhepunkt und klingt nach einigen Stunden ab. Bei essbaren Produkten wie Brownies oder Tees wird THC zunächst über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen und in der Leber umgewandelt. Dadurch dauert es länger, bis die Wirkung eintritt – sie kann sich erst nach 30 bis 90 Minuten bemerkbar machen –,kann deutlich intensiver sein und ist schwerer vorhersehbar.

Sowohl THC als auch CBD sind fettlöslich. Das bedeutet, dass sie sich im Fettgewebe des Körpers einlagern und von dort langsam wieder freigesetzt werden. Deshalb bleiben sie auch nach dem Rausch noch längere Zeit im Körper nachweisbar. Bei gelegentlichem Konsum beträgt die Halbwertszeit von THC im Blut ein bis drei Tage, bei regelmäßigem Konsum kann sie fünf bis 13 Tage betragen. CBD verteilt sich ebenfalls rasch in Fettgewebe und Organen, hat aber eine kürzere Halbwertszeit von etwa 18 bis 32 Stunden.

Cannabis kann zudem die Wirkung anderer Medikamente beeinflussen. THC beschleunigt in manchen Fällen deren Abbau und schwächt so die Wirkung, während CBD den Abbau hemmen und dadurch die Effekte verstärken oder Nebenwirkungen verstärken kann. Das ist vor allem bei Menschen mit Dauermedikation relevant und sollte ärztlich berücksichtigt werden.[3]

Mehr zu dem Thema

Der Cannabis-Rausch: Wie wirkt sich Cannabis auf den Körper aus?

Der Konsum von Cannabis löst nicht nur körperliche Reaktionen aus, sondern verändert auch das Erleben und Verhalten. Viele Konsumierende berichten zunächst von Euphorie, Entspannung und einem angenehmen Schweregefühl. Häufig verändert sich auch die Wahrnehmung von Zeit und Raum – Stunden können sich wie Minuten anfühlen. Manche beschreiben eine gesteigerte Sinneswahrnehmung, etwa bei Musik oder Farben.

Doch der Rausch ist nicht immer nur angenehm. Gerade bei höheren Dosen oder bei unerfahrenen Konsumierenden können Unruhe, Angstgefühle oder sogar Panik und paranoide Gedanken auftreten. Die Konzentrations- und Lernfähigkeit sinkt, und auch das Kurzzeitgedächtnis kann vorübergehend beeinträchtigt sein.

Körperliche Reaktionen auf Cannabis

Auch der Körper reagiert: Typische Anzeichen sind schnellere Herzschlagfrequenz, leichter Abfall des Blutdrucks, gerötete Augen, sowie ein trockener Mund und Hals. Viele – vor allem unter denen, die nicht regelmäig Cannabis konsumieren – verspüren außerdem Heißhunger („Munchies“). Gleichzeitig verlangsamt sich oft die Atemfrequenz, und die Blutgefäße erweitern sich, was zu einem warmen, manchmal auch schwindeligen Gefühl führen kann.

Bei regelmäßigem oder starkem Konsum können sich zudem Lunge und Atemwege langfristig schädigen, besonders beim Rauchen. Auch das Immunsystem und das Hormonsystem werden durch die Substanz beeinflusst. In Untersuchungen fanden sich darüber hinaus Veränderungen in den elektrischen Hirnströmen (EEG).

Der Cannabis-Rausch ist also ein vielschichtiges Erlebnis: Für manche entspannend und angenehm, für andere verstörend – und immer mit deutlichen Effekten auf Körper und Psyche verbunden.[4]

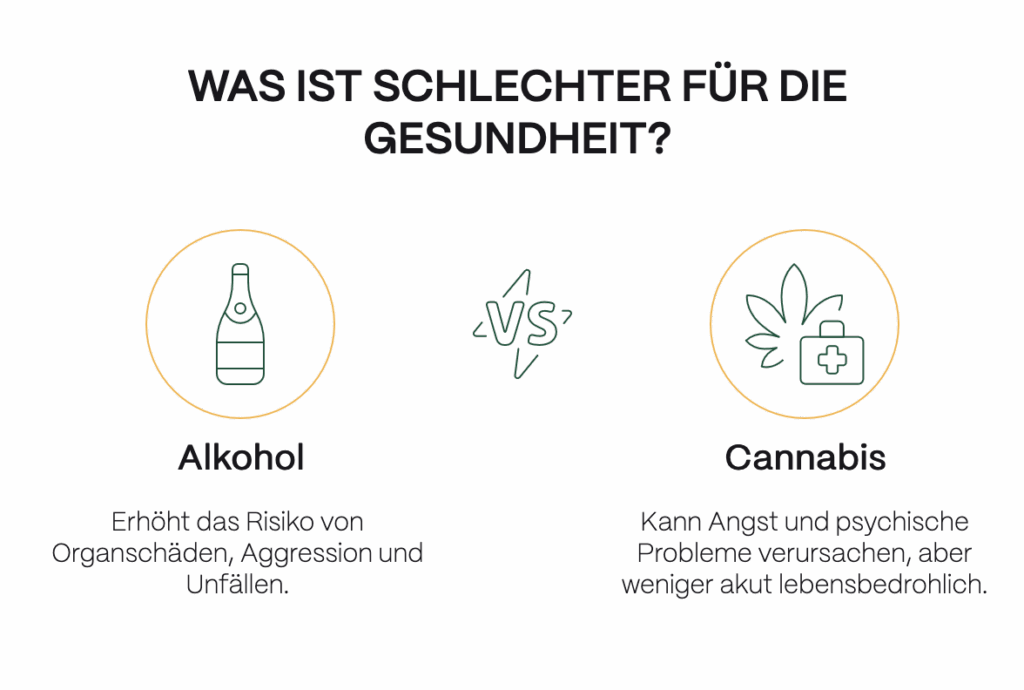

Was ist schlimmer – ein Cannabis-Rausch oder ein Alkohol-Rausch?

Die Frage taucht immer wieder auf – und die Forschung liefert eine recht klare Antwort: Ein Rausch durch Alkohol ist in der Regel gefährlicher als ein Rausch durch Cannabis. Alkohol wirkt zelltoxisch, greift Nervenzellen an und schädigt langfristig Organe wie Leber, Herz und Gehirn. Er führt häufiger zu Kontrollverlust, aggressivem Verhalten, Unfällen und kann bei hoher Dosis lebensbedrohlich werden.

Cannabis hingegen kann vor allem die Signalübertragung im Gehirn verändern. Akute Risiken wie Angst- oder Panikattacken, Kreislaufprobleme oder eingeschränktes Reaktionsvermögen sind möglich, doch eine lebensgefährliche Überdosierung ist extrem selten. Langfristig kann Cannabis – insbesondere bei Jugendlichen – die Gehirnentwicklung beeinträchtigen und das Risiko für psychische Erkrankungen erhöhen. Im direkten Vergleich gilt Alkohol jedoch als der deutlich zerstörerischere Stoff – sowohl biologisch als auch gesellschaftlich.[5]

Unser Tipp: Mehr zum Thema findest du in unserem Artikel "Cannabis und Alkohol - Das passiert beim Mischkonsum".

Verändert Cannabis die Persönlichkeit?

Ob Cannabis den Charakter „verändert“, wird seit Jahrzehnten diskutiert. Die Forschung legt nahe: Die Substanz formt die Persönlichkeit nicht grundlegend um, kann aber bestimmte Verhaltensmuster beeinflussen. Menschen mit problematischem Konsum zeigen in Studien häufiger emotionale Empfindlichkeit und Offenheit für neue Erfahrungen, sind zugleich aber oft weniger diszipliniert und ordnungsliebend. Diese Eigenschaften scheinen eher das Risiko für problematischen Konsum zu erhöhen, als dass Cannabis sie selbst hervorruft.[6]

Auch das hartnäckige Klischee der „Null-Bock-Haltung“ hält einer genaueren Prüfung nicht stand. Untersuchungen deuten darauf hin, dass Highsein oft mit positiven Gefühlen wie Gelassenheit oder Inspiration verbunden ist und nicht zwangsläufig die Motivation bremst. Allerdings kann unter Einfluss von Cannabis die Selbstkontrolle kurzfristig nachlassen.[7]

Legal oder illegal: Wie ist die rechtliche Lage in Deutschland?

Seit dem 1. April 2024 ist Cannabis in Deutschland für Erwachsene teilweise legal:

- Erwachsene ab 18 Jahren dürfen in Deutschland bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit bei sich haben und zu Hause bis zu 50 Gramm besitzen. Außerdem ist der Anbau von bis zu drei Pflanzen pro Person erlaubt.

- Seit Juli 2024 sind zudem nicht kommerzielle Anbauvereine („Cannabis-Clubs“) erlaubt, die ihre Mitglieder mit begrenzten Mengen versorgen dürfen.

- Der Verkauf von Cannabis in Geschäften bleibt jedoch weiterhin verboten. Modellprojekte sind geplant.

- Für Minderjährige bleibt der Besitz und Konsum untersagt.

THC – Droge oder legales Genussmittel?

Trotz der teilweisen Legalisierung gilt Cannabis weiterhin als psychoaktive Droge. Die Einstufung als Droge hängt nicht vom rechtlichen Status, sondern von der Wirkung auf das zentrale Nervensystem und dem Suchtpotenzial ab. Legalisierung bedeutet also nicht Harmlosigkeit – sie soll vor allem den Schwarzmarkt eindämmen, den Jugendschutz verbessern und den Zugang zu kontrollierten Produkten ermöglichen.

Quellen

[1] Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics. (o. J.). The cannabis plant: A brief introduction to cannabis, cannabinoids and terpenoids. University of Sydney. Abgerufen am [28.09.2025], https://www.sydney.edu.au/lambert/medicinal-cannabis/the-cannabis-plant.html

[2] Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics. (o. J.). History of cannabis. The history of the cannabis plant. Abgerufen am [28.09.2025], https://www.sydney.edu.au/lambert/medicinal-cannabis/history-of-cannabis.html

[3] Chayasirisobhon, S. (2020). Mechanisms of action and pharmacokinetics of cannabis. The Permanente Journal, 25, 1–3.

[4] Sharma, P., Murthy, P., & Bharath, M. M. (2012). Chemistry, metabolism, and toxicology of cannabis: Clinical implications. Iranian Journal of Psychiatry, 7(4), 149–156.

[5] University of Cologne. (2023, 10 April). What is more harmful – alcohol or cannabis? Universität zu Köln.

[6] Fridberg, D. J., Vollmer, J. M., O’Donnell, B. F., & Skosnik, P. D. (2011). Cannabis users differ from non-users on measures of personality and schizotypy. Psychiatry Research, 186(1), 46–52.

[7] Inzlicht, M., Sparrow-Mungal, T. B., & Depow, G. J. (2024). Chronic cannabis use in everyday life: Emotional, motivational, and self-regulatory effects of frequently getting high. Social Psychological and Personality Science, 16(1), 3–14.[8] Atalay, S., Jarocka-Karpowicz, I., & Skrzydlewska, E. (2019). Antioxidative and anti-inflammatory properties of cannabidiol.Antioxidants, 9(1), 21.