Cannabis gegen Übelkeit und Erbrechen

Übelkeit und Erbrechen gehören zu den belastendsten Begleitern vieler Erkrankungen. Dort, wo herkömmliche Therapien oft nicht ausreichen, wird Cannabis zunehmend als zusätzliche Option erforscht.

Inhaltsverzeichnis

- Key Facts

- Wenn Übelkeit einen zermürbt

- CBD und THC gegen Übelkeit und die Rolle des Endocannabinoid-Systems

- Was Tierversuche über Übelkeit verraten

- Was frühe Studien mit Patienten ergaben

- Cannabinoide gegen Übelkeit: Neue Ergebnisse aus 2024

- Risiken: Nebenwirkungen und Cannabis-Hyperemesis-Syndrom

- Chancen und Grenzen im Überblick

- FAQ

- Quellen

Key Facts

- Kann Cannabis gegen Übelkeit helfen? Studien deuten darauf hin, dass medizinisches Cannabis Übelkeit und Erbrechen lindern kann, insbesondere bei Patient:innen unter Chemotherapie. THC wirkt nach aktuellem Wissensstand über CB1-Rezeptoren im Hirnstamm, CBD über Serotonin-Rezeptoren – beide greifen potenziell in zentrale Mechanismen von Übelkeit ein.

- Studienlage mit Einschränkungen: Seit den 1970er-Jahren wird Cannabis gegen Übelkeit untersucht. Ältere Studien und eine Übersichtsarbeit von 2020 legen nahe, dass Cannabinoide wirksam sein können, allerdings ist die Datenlage oft klein und methodisch begrenzt.

- Eine aktuelle klinische Studie zeigt: Durch Cannabisextrakt mussten weniger Patient:innen erbrechen. Das spricht dafür, dass Cannabis als Ergänzung hilfreich sein könnte, wenn Standardmedikamente nicht ausreichend wirken.

- Risiken und Nebenwirkungen von Cannabis: Es kann Schwindel, Müdigkeit oder Angstzustände auslösen. Bei langjährigem, hochdosiertem Cannabis-Konsum besteht zudem das Risiko des Cannabinoid-Hyperemesis-Syndroms, das starke Brechattacken verursachen kann.

Wenn Übelkeit einen zermürbt

Übelkeit – manchmal überfällt sie einen so plötzlich und gnadenlos wie ein stechender Schmerz oder ein Fieberanfall. Doch meist ist sie ein zähes, schmerzhaftes Gefühl, das sich über Stunden, Tage oder gar Jahre hinweg zieht und die Betroffenen unaufhörlich zermürbt.

Für viele Krebspatient:innen, die sich im Rahmen ihrer Erkrankung einer Chemotherapie unterziehen, ist nicht das Erbrechen das größte Leid, sondern die Übelkeit, die Tage anhält, den Appetit zerstört und selbst die kleinsten Dinge unerträglich macht. Moderne Medikamente haben das akute Erbrechen zwar weitgehend in den Griff bekommen – die Übelkeit selbst bleibt aber bei vielen bestehen. Genau hier könnte Cannabis helfen.

CBD und THC gegen Übelkeit und die Rolle des Endocannabinoid-Systems

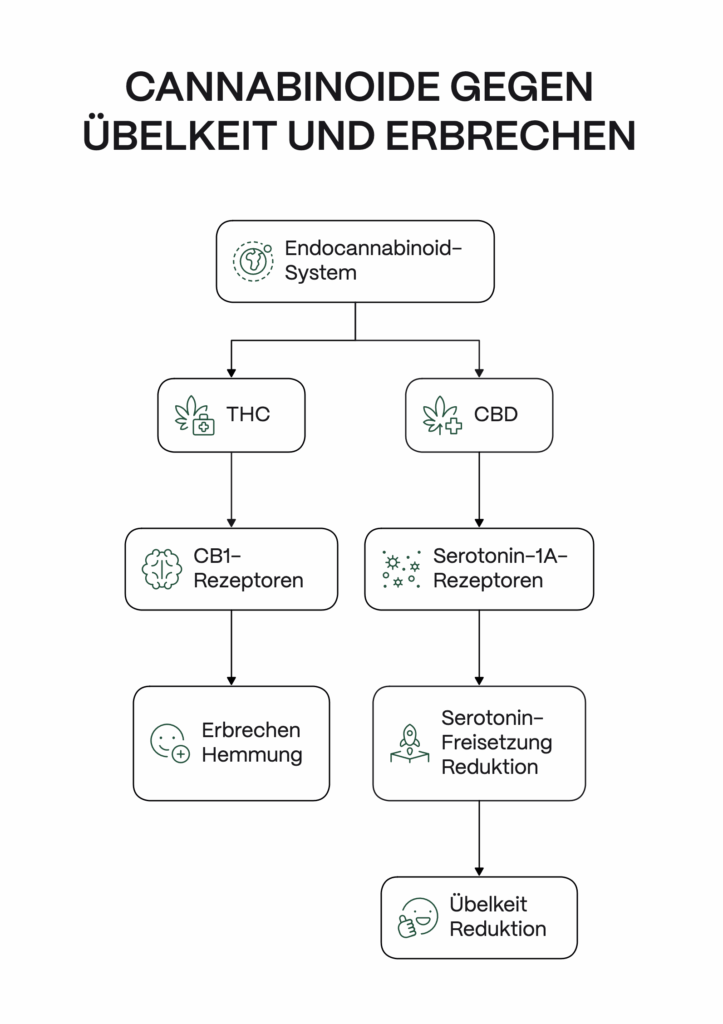

Das Endocannabinoid-System ist ein körpereigenes Netzwerk von Botenstoffen und Rezeptoren, das Appetit, Schmerz, Entzündungen – und auch die Regulation von Übelkeit und Erbrechen beeinflusst. Cannabinoide wie THC und CBD docken an diesem System an.

Eine Studie aus 2011 zeigt, dass THC über CB1-Rezeptoren im Hirnstamm Erbrechen hemmen kann. Umgekehrt können Substanzen, die CB1-Rezeptoren blockieren, Übelkeit und Erbrechen fördern.[1] Besonders bemerkenswert: Cannabinoide können nicht nur gegen akutes Erbrechen wirken, sondern auch gegen verzögerte und antizipatorische Übelkeit, also das quälende Gefühl, das zum Beispiel Tage nach der Chemotherapie auftritt oder schon durch Gerüche ausgelöst wird.[1]

CBD hingegen wirkt über einen anderen Mechanismus. Es kann indirekt Serotonin-1A-Rezeptoren aktivieren, was die Freisetzung von Serotonin im Gehirn reduziert – einem Botenstoff, der wesentlich zur Entstehung von Übelkeit beiträgt.[1]

Mehr zu dem Thema

Was Tierversuche über Übelkeit verraten

Tiermodelle haben den Weg bereitet. Bei Frettchen, Katzen oder Wieseln unterdrücken Cannabinoide Erbrechen zuverlässig.[1] Ratten können physiologisch nicht erbrechen, zeigen aber ein charakteristisches Würgereflex-Verhalten („gaping“), wenn ihnen übel ist. Auch dieses kann durch THC und CBD reduziert werden.[1]

Das bedeutet: Cannabinoide können nicht nur auf das sichtbare Symptom des Erbrechens wirken, sondern auch auf die schwerer greifbare, oft belastende Übelkeit selbst.

Was frühe Studien mit Patienten ergaben

Die klinische Forschung zur Anwendung von Cannabis gegen Chemotherapie-induzierte Übelkeit reicht bis in die 1970er-Jahre zurück. Präparate wie Dronabinol (synthetisches THC) und Nabilon wurden eingeführt, lange bevor modernere Medikamente auf den Markt kamen. Studien zeigen, dass diese Cannabinoide mindestens so wirksam waren wie damalige Standardtherapien, allerdings oft mit Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schwindel oder psychischen Belastungen.[1]

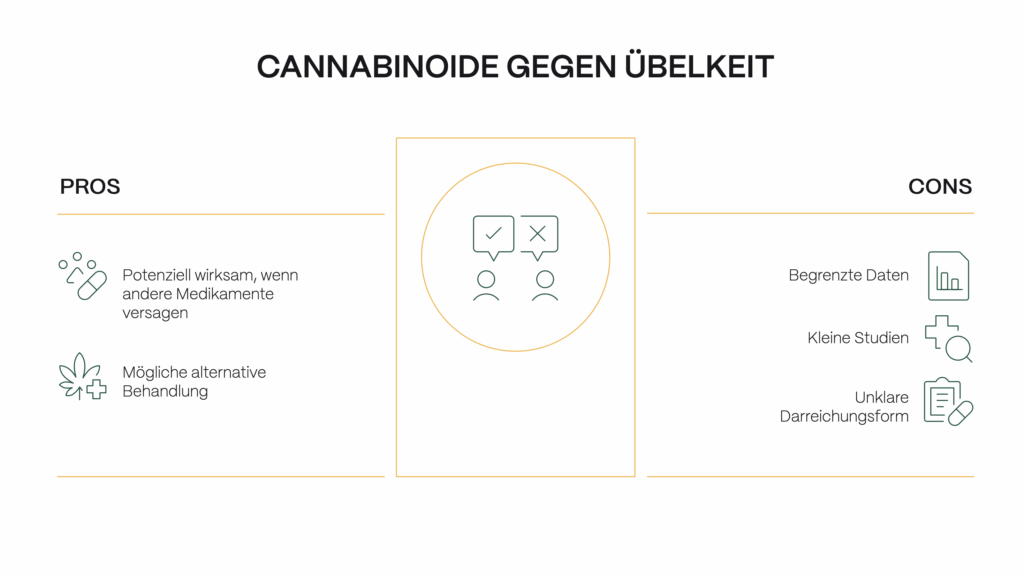

Eine Übersichtsarbeit von 2020 bestätigt, dass Cannabinoide eine Rolle in der Behandlung spielen können – insbesondere dann, wenn andere Medikamente keine oder kaum Wirkung zeigen. Sie betont aber auch die Grenzen der Datenlage: Viele Studien sind klein, uneinheitlich und methodisch schwach.[2] Unklar bleibt bis heute, welche Darreichungsform – Kapseln, Tropfen, Inhalation – am besten wirkt.

Cannabinoide gegen Übelkeit: Neue Ergebnisse aus 2024

Eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2024 liefert neue klinische Daten. Darin erhielten 147 Krebspatient:innen, die trotz optimaler Standardtherapie weiterhin unter Übelkeit und Erbrechen litten, entweder ein Cannabisextrakt (2,5 mg THC + 2,5 mg CBD, dreimal täglich) oder ein Placebo.

Das Ergebnis: Die Rate einer „kompletten Response“ (kein Erbrechen, keine Notfallmedikamente nötig) stieg von 8 % (Placebo) auf 24 % (THC:CBD) – ein Unterschied von 16 Prozentpunkten.[3] Auch andere Messungen – weniger Erbrechen, geringerer Bedarf an Zusatzmedikamenten, bessere Werte in Lebensqualitätsfragebögen – fielen zugunsten des Cannabisextrakts aus.[3]

Die Negativseite: Sedierung (18 %), Schwindel (10 %) und kurzfristige Angstzustände (4 %) traten häufiger auf als unter Placebo. Schwerwiegende Nebenwirkungen wurden jedoch nicht beobachtet.[3]

Risiken: Nebenwirkungen und Cannabis-Hyperemesis-Syndrom

Cannabis ist kein nebenwirkungsfreies Mittel. Eine besondere Gefahr ist das Cannabis-Hyperemesis-Syndrom (CHS), ein paradoxes Phänomen, bei dem langjähriger, hochdosierter Konsum selbst zu schweren, anhaltenden Brechattacken führt.[2] Typisch ist ein zwanghaftes heißes Duschen, das die Beschwerden lindern soll.

Auch psychische Nebenwirkungen sind möglich – von Schwindel und Benommenheit bis hin zu Angstzuständen. Besonders kritisch ist der Einsatz in der Schwangerschaft, da Hinweise auf Risiken für das ungeborene Kind bestehen.[2]

Chancen und Grenzen im Überblick

Cannabis ist weder Wundermittel noch Randnotiz. Es ist ein hochwirksamer Eingriff in die Biochemie des Körpers, der dort helfen kann, wo die moderne Pharmakologie bislang scheitert: bei Übelkeit und Brechreiz, die durch andere Medikamente nicht in den Griff zu bekommen sind. Zugleich bringt es eigene Risiken und Unsicherheiten mit sich.

Für die Praxis bedeutet das: Cannabisextrakte wie die Kombination aus THC und CBD können als Ergänzung in Erwägung gezogen werden – vor allem bei Patient:innen, die trotz der Behandlung mit Medikamenten weiter leiden.[3]

Die Forschung steht an einem Scheideweg: Entweder Cannabis etabliert sich als festes Instrument im onkologischen Werkzeugkasten – oder es bleibt eine Nischenoption für Ausnahmesituationen. Entscheidend wird sein, ob weitere Studien den Nutzen bestätigen, die optimale Dosierung klären und die Risiken verlässlich eingrenzen können.

FAQ

Quellen

[1] Parker, L. A., Rock, E. M., & Limebeer, C. L. (2011). Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1411–1422.

[2] Maselli, D. B., & Camilleri, M. (2021). Pharmacology, clinical effects, and therapeutic potential of cannabinoids for gastrointestinal and liver diseases. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 19(9), 1748–1758.e2.

[3] Grimison, P., Mersiades, A., Kirby, A., Tognela, A., Olver, I., Morton, R. L., Haber, P., Walsh, A., Lee, Y., Abdi, E., Della-Fiorentina, S., Aghmesheh, M., Fox, P., Briscoe, K., Sanmugarajah, J., Marx, G., Kichenadasse, G., Wheeler, H., Chan, M., … Stockler, M. R. (2024). Oral cannabis extract for secondary prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting: Final results of a randomized, placebo-controlled, phase II/III trial. Journal of Clinical Oncology, 42(34), 4040–4050.