Synthetische Cannabinoide – Wirkung, Risiken und rechtliche Lage

Synthetische Cannabinoide gelten oft fälschlicherweise als harmlose Alternative zu Cannabis. Tatsächlich handelt es sich um künstlich hergestellte Substanzen, die deutlich stärker wirken und ein hohes Risiko für Vergiftungen bergen. Dieser Artikel erklärt, was synthetische Cannabinoide sind, wie sie wirken, worin sie sich von Cannabis unterscheiden und welche Gefahren und rechtlichen Fragen mit ihnen verbunden sind.

Inhaltsverzeichnis

- Künstlich hergestellt und hochpotent: Synthetische Cannabinoide sind keine natürlichen Pflanzenstoffe, sondern im Labor erzeugte Substanzen, die oft deutlich stärker und unberechenbarer wirken als THC.

- Gefährliche Gesundheitsrisiken: Bereits kleine Mengen können schwere körperliche und psychische Reaktionen auslösen – von Angstzuständen und Krampfanfällen bis zu lebensbedrohlichen Herzproblemen.

- Schwer zu erkennen: Produkte wie Spice sehen harmlos aus, riechen kaum und lassen sich mit gängigen Drogenschnelltests meist nicht nachweisen. Ein sicherer Befund ist nur im Labor möglich.

- Dynamischer Schwarzmarkt: Hersteller verändern laufend die chemische Struktur, um Gesetze und Tests zu umgehen. Dadurch bleibt die Zusammensetzung unberechenbar und die Strafverfolgung schwierig.

- Gesetzlich verboten, Prävention entscheidend: In Deutschland sind synthetische Cannabinoide überwiegend illegal.

Das sind synthetische Cannabinoide

Synthetische Cannabinoide sind eine vergleichsweise junge Gruppe von Substanzen, die ursprünglich in der pharmazeutischen Forschung untersucht wurden, heute aber vor allem als Bestandteil sogenannter „Kräutermischungen“ wie Spice bekannt sind.

Sie binden – ähnlich wie THC, der psychoaktive Hauptbestandteil von Cannabis – an Cannabinoid-Rezeptoren im Körper. Doch ihre Wirkung ist oft deutlich stärker, unberechenbarer und mit höheren gesundheitlichen Risiken verbunden.[1,2]

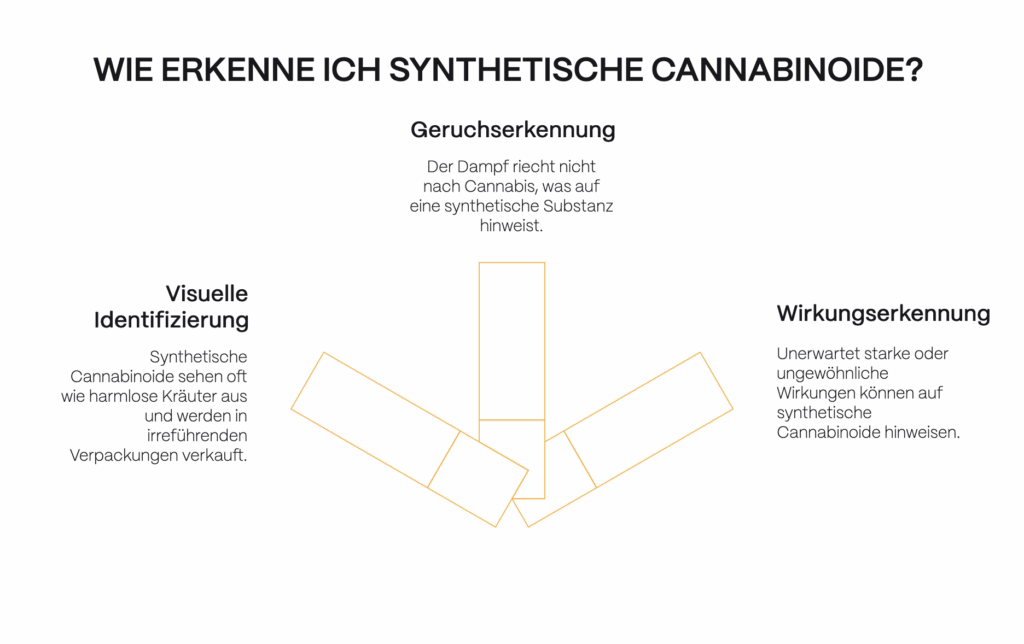

Synthetische Cannabinoide erkennen – wie geht das?

Im Alltag ist es für Laien nahezu unmöglich, synthetische Cannabinoide zuverlässig zu identifizieren. Die Produkte sehen oft wie harmlose, getrocknete Kräuter aus und werden in bunten Folienbeuteln verkauft, deren Deklarationen meist irreführend sind. Typisch ist außerdem, dass der beim Rauchen entstehende Dampf kaum nach Cannabis riecht. Häufig fällt erst durch die unerwartet starke oder ungewöhnliche Wirkung auf, dass kein herkömmliches Cannabis konsumiert wurde.

Für Ärzt:innen sowie für forensische Labore sind gezielte Analysen entscheidend. Standard-Drogentests reagieren meist nicht auf diese Substanzen. Sicheren Nachweis liefern moderne Verfahren wie Flüssigchromatografie oder Gaschromatografie in Kombination mit Massenspektrometrie (LC-MS/MS oder GC-MS). Diese Tests können nicht nur die Wirkstoffe selbst, sondern auch deren Abbauprodukte im Blut oder Urin erfassen – vorausgesetzt, die jeweiligen Varianten sind bereits bekannt und in den Referenzdatenbanken hinterlegt.

Unterschiede zu natürlichem Cannabis

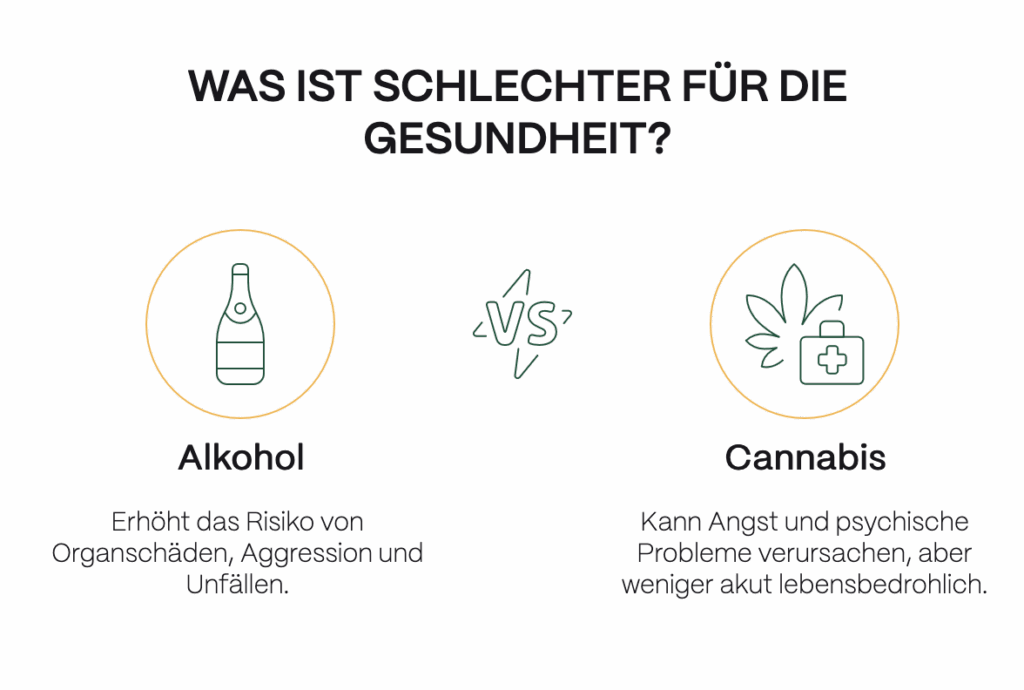

Im Gegensatz zu Cannabis, das neben THC auch Inhaltsstoffe wie CBD enthält, werden synthetische Cannabinoide vollständig im Labor hergestellt. CBD gilt als ein Stoff, der einige der psychoaktiven Effekte von THC abmildern kann – diese Komponente fehlt synthetischen Cannabinoiden. Das trägt dazu bei, dass sie unberechenbar und sehr intensiv wirken.[1]

Die Hauptmerkmale sind:

- Stärkere und unvorhersehbare Wirkung: Schon kleine Dosen können heftige Effekte auslösen.

- Höheres Abhängigkeitspotenzial: Es gibt Hinweise auf schneller eintretende Toleranz und Entzugssymptome.

- Erhöhtes Risiko schwerer Nebenwirkungen: Dazu zählen akute Kreislaufprobleme, Krampfanfälle und psychotische Reaktionen.

- Fehlende ausgleichende Inhaltsstoffe: Kein CBD, das dämpfend wirkt.

- Kaum wahrnehmbarer Geruch: Der Rauch ist meist geruchsarm, was die Erkennung erschwert.

Hintergrund

Die Entwicklung synthetischer Cannabinoide begann in den 1970er- und 1980er-Jahren in der medizinischen Forschung – vor allem, um neue Schmerzmittel und Therapien für bestimmte Erkrankungen zu finden. Doch die Trennung zwischen erwünschten therapeutischen Effekten und unerwünschten psychoaktiven Wirkungen erwies sich als schwierig.

Ende 2008 wurden synthetische Cannabinoide erstmals in sogenannten Räuchermischungen entdeckt, die unter Namen wie Spice Gold, Spice Silver oder Yucatan Fire verkauft wurden.

Diese Produkte wurden zunächst als „Räucherware“ oder „Raumduft“ vermarktet, enthielten jedoch keine Cannabispflanze und auch keinen Tabak, sondern getrocknetes Pflanzenmaterial, das mit hochpotenten Wirkstoffen besprüht war. Geraucht entfalteten sie berauschende Effekte, die dem Cannabisrausch ähnelten oder ihn sogar übertrafen.

Diese frühen Produkte markierten den Beginn einer ganzen Welle von Substanzen, die seither unter dem Sammelbegriff „synthetische Cannabinoide“ zusammengefasst werden. Ein Blick auf die wichtigsten Stoffgruppen zeigt, wie vielfältig und wandelbar diese Substanzen sind.[1]

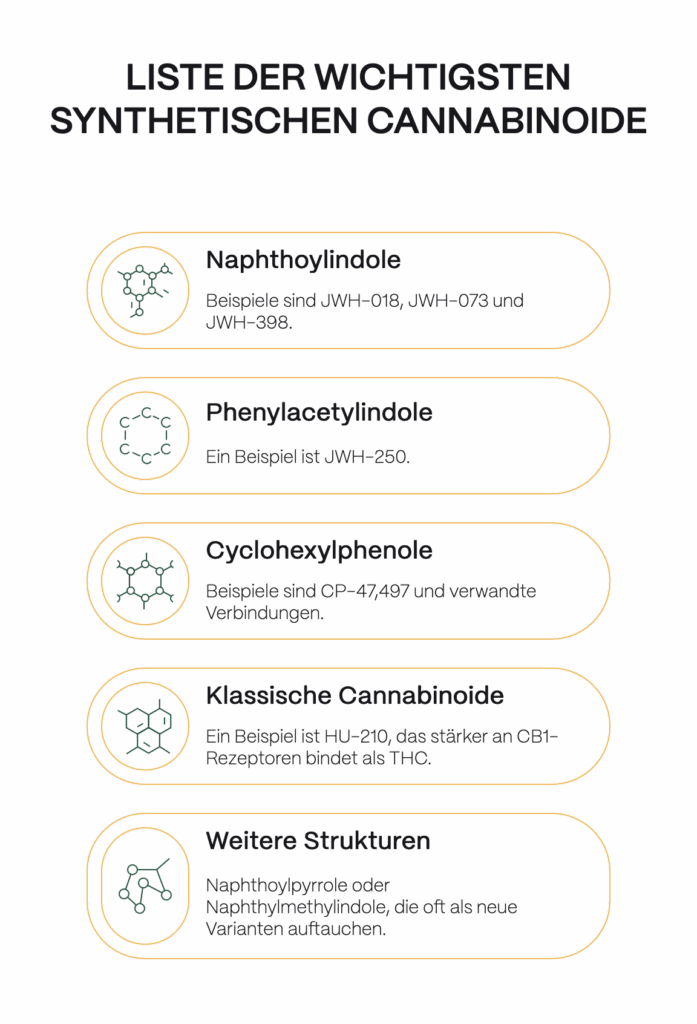

Synthetische Cannabinoide: Liste der wichtigsten Substanzen

Achtung: Jetzt wird es technisch. Flashbacks an den Chemieunterricht sind nicht ausgeschlossen.

Unter dem Sammelbegriff „synthetische Cannabinoide“ wird eine Vielzahl chemisch unterschiedlicher Verbindungen zusammengefasst. Sie lassen sich in mehrere Hauptgruppen einteilen:

- Naphthoylindole – z. B. JWH-018, JWH-073, JWH-398

- Phenylacetylindole (Benzoylindole) – z. B. JWH-250

- Cyclohexylphenole – z. B. CP-47,497 und verwandte Verbindungen

- Klassische Cannabinoide – z. B. HU-210, das deutlich stärker an CB1-Rezeptoren bindet als THC

- Weitere Strukturen wie Naphthoylpyrrole oder Naphthylmethylindole, die oft als neue Varianten auftauchen, um gesetzliche Regelungen zu umgehen.

Die meisten dieser Stoffe sind fettlöslich und lassen sich leicht als Lösung auf Pflanzenmaterial aufbringen. So gelangen sie als „Kräuter-“ oder „Räuchermischungen“ auf den Markt.[1]

Kurz gesagt: Künstliche Cannabis-ähnliche Substanzen mit komplizierten Namen, die oft viel stärker wirken als echtes THC. Die Abkürzungen in den Namen der synthetischen Cannabinoide stehen meist für den Entwickler oder die Institution, die die Substanz entdeckt hat, zum Beispiel JWH für den Chemiker John W. Huffman, CP für die entdeckende Firma und HU für die Hebrew University.

Herstellung und Vertrieb

Die synthetischen Stoffe werden als Pulver oder Öl zu einer Lösung weiterverarbeitet und werden dann auf getrocknete Kräuter aufgesprüht. Anschließend wird die Mischung in kleinen, oft metallisch glänzenden Päckchen verkauft.

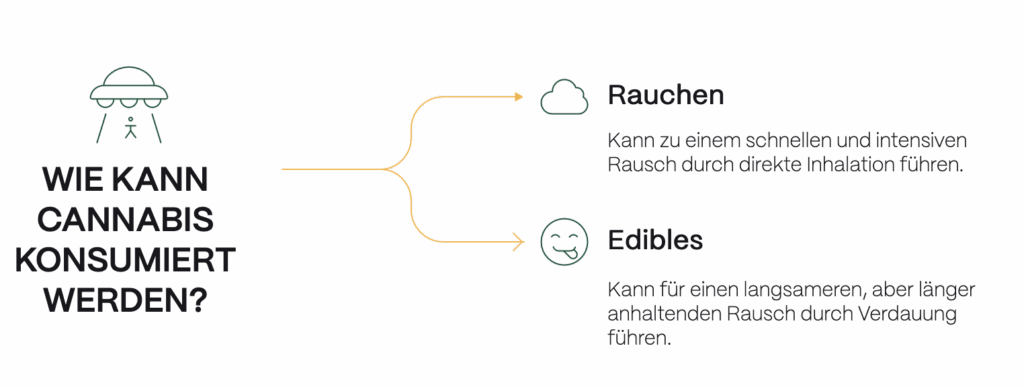

Neben diesen Kräutermischungen tauchen synthetische Cannabinoide inzwischen auch in E-Liquids für E-Zigaretten und Vaporizer auf. Diese Form ist bislang weniger verbreitet als die klassischen Rauchmischungen, ermöglicht aber eine diskrete, rauchfreie Inhalation und führt ebenfalls zu einem schnellen Wirkungseintritt – mit den gleichen Risiken einer unberechenbaren Dosierung.

Auf den Verpackungen finden sich oft Listen exotischer Pflanzen, die tatsächlich selten enthalten sind. In einigen Proben wurden stattdessen Zusätze wie Tocopherol (Vitamin E) nachgewiesen, vermutlich um die chemische Analyse der eigentlichen Wirkstoffe zu erschweren. Häufig enthalten die Mischungen mehrere Cannabinoide, was Wirkung und Risiko zusätzlich schwer vorhersehbar macht.

Wirkung und Risiken

Synthetische Cannabinoide binden – wie THC und der körpereigene Botenstoff Anandamid – an die Cannabinoid-Rezeptoren des Körpers. Manche, wie HU-210, tun dies jedoch um ein Vielfaches stärker als THC. Dadurch kommt es nicht nur zu intensiveren psychoaktiven Effekten, sondern häufig auch zu längeren und schwerer kontrollierbaren Rauschzuständen.

Die gesundheitlichen Risiken sind erheblich:

- Akute psychische Reaktionen wie Angst, Panikattacken, Halluzinationen oder Verwirrtheit

- Körperliche Komplikationen wie Herzrasen, Bluthochdruck, Krampfanfälle, in schweren Fällen Herzstillstand

- Höheres Risiko für Überdosierungen durch schwankende Zusammensetzung und Potenz

- Hinweise auf Toleranzentwicklung, Abhängigkeit und Entzugssymptome

Über die langfristigen Folgen gibt es bislang nur begrenzte Daten. Vermutet werden unter anderem anhaltende psychische und neurologische Beeinträchtigungen bei regelmäßigem Konsum.[1,2]

Herausforderungen für Medizin und Strafverfolgung

Die rasche chemische Weiterentwicklung der Substanzen erschwert sowohl die Rechtsverfolgung als auch die Diagnostik im medizinischen Notfall.

- Nachweis: Viele synthetische Cannabinoide werden von herkömmlichen Drogenschnelltests nicht erkannt. Für eine verlässliche Identifizierung sind aufwändige Labormethoden wie Flüssigchromatografie und Massenspektrometrie erforderlich.

- Behandlung: Ein spezifisches Gegenmittel existiert nicht. Ärzt:innen können nur die Symptome lindern: Kreislauf stabilisieren, Atmung sichern, Krampfanfälle behandeln.

Rechtliche Entwicklung

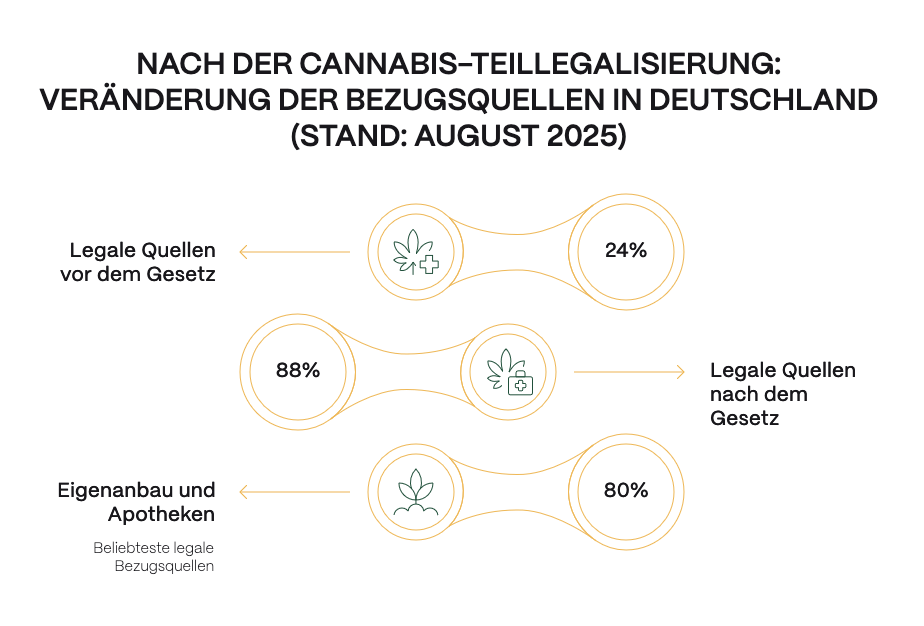

Lange Zeit waren die Substanzen nicht im Betäubungsmittelgesetz erfasst, was ihre frühe Verbreitung erleichterte. Mit dem Anstieg von Vergiftungsfällen und Klinikeinweisungen reagierten viele Länder: Ab 2009 wurden in Europa die ersten Wirkstoffe wie JWH-018 und CP-47,497 in die Drogengesetze aufgenommen und damit verboten.

In Deutschland ist Spice und der darin enthaltene Wirkstoffmix seitdem illegal; Besitz, Handel und Herstellung sind strafbar. Mit dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) von 2016 wurde zudem ein rechtlicher Rahmen geschaffen, der auch Gruppen von Substanzen erfasst, um dem ständigen Auftauchen neuer Varianten entgegenzuwirken.

Trotzdem bleibt es ein Katz-und-Maus-Spiel: Produzenten entwickeln immer wieder neue chemische Abwandlungen, die kurzfristig außerhalb bestehender Regelungen liegen.

Hinweis: Die rechtliche Lage bezieht sich auf den Stand in Deutschland (Oktober 2025). Änderungen, insbesondere im Rahmen der Cannabis-Gesetzgebung, können den Status bestimmter Cannabinoide beeinflussen.

Prävention und gesellschaftliche Herausforderungen

Die Verbreitung synthetischer Cannabinoide zeigt, wie dynamisch sich Drogenmärkte entwickeln können, wenn neue Substanzen rechtliche Lücken ausnutzen. Besonders problematisch ist, dass viele Konsumierende nicht wissen, welche Wirkstoffe und in welcher Konzentration in den Mischungen enthalten sind. Das erschwert nicht nur den individuellen Selbstschutz, sondern auch die Arbeit von Ärzt:innen, Lehrkräften und Präventionsprogrammen.

Wirksame Gegenmaßnahmen setzen daher nicht allein bei Verboten an, sondern erfordern eine Kombination aus frühzeitiger Aufklärung, zielgruppenspezifischen Präventionskampagnen und kontinuierlicher wissenschaftlicher Überwachung neuer Substanzen. Schulen, Jugendzentren und Einrichtungen der Suchthilfe spielen dabei ebenso eine Rolle wie ein gut vernetztes Frühwarnsystem, das Behörden und medizinische Einrichtungen zeitnah über neue Stoffe und deren Risiken informiert.

FAQ

Verpackung: Oft kleine, bunte Folienbeutel mit exotischen Namen und irreführenden Pflanzenangaben.

Aussehen: Fein zerkleinertes, getrocknetes Kräutermaterial – unterscheidet sich optisch kaum von Räuchermischungen oder Tee.

Geruch: Beim Rauchen meist neutral oder chemisch, nicht wie Cannabis.

Wirkung: Setzt schnell ein, oft viel stärker und unberechenbarer als bei Cannabis; schon kleine Mengen können heftige Reaktionen auslösen. Ein sicherer Nachweis ist nur im Labor möglich, z. B. mit Flüssigchromatografie oder Massenspektrometrie, weil Zusammensetzung und Wirkstoffgehalt stark variieren.

Quellen

[1] European Union Drugs Agency (EUDA). (o. J.). Synthetische Cannabinoide: Drogenprofil. Abrufbar unter https://www.euda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cannabinoids_de (Zuletzt aufgerufen am 28.09.2025)

[2] Suchtprävention Zürich. (2022). Synthetische Cannabinoide und ihre Risiken. Abrufbar unter https://suchtpraevention-zh.ch/wp-content/uploads/2022/02/Factsheet_Cannabinoide_2022.pdf (Zuletzt aufgerufen am 28.09.2025)