Medizinisches Cannabis im Alltag - wann und wo darf ich konsumieren?

Zwischen Rezept und Realität: Wie der Alltag von Cannabis-Patient:innen aussieht – und welche Rechte und Pflichten im öffentlichen Raum gelten.

Inhaltsverzeichnis

- Cannabis kann medizinisch eingesetzt werden, z. B. bei Schmerzen, Spastiken, ADHS oder Übelkeit.

- Die Teillegalisierung brachte Patient:innen kaum Vorteile beim Konsum im Alltag.

- Konsumverbote gelten auch mit Rezept – etwa in Bahnhöfen, Bussen oder Parks.

- Stigmatisierung bleibt – medizinischer Konsum wird oft missverstanden.

Die Apotheke hat das Rezept eingelöst. Die Dose liegt in der Tasche, der Schmerz lässt nach – zumindest körperlich. Doch im Kopf bleiben Fragen: Darf ich draußen konsumieren? Im Park, auf dem Weg zur Arbeit? Was ist mit Bus und Bahn, mit Schule oder Supermarkt? Seit der Teillegalisierung von Cannabis herrscht neue Unsicherheit – auch bei jenen, die das Mittel nicht zum Vergnügen, sondern aus therapeutischer Notwendigkeit nutzen.

Wie wirkt Cannabis als Medizin – und wer bekommt es?

Cannabis kann seine Wirkung über das Endocannabinoid-System entfalten – ein körpereigenes Netzwerk aus Rezeptoren, Botenstoffen und Enzymen, das an der Regulation zentraler Prozesse beteiligt ist: Schmerz, Schlaf, Stimmung, Appetit, Immunsystem, Muskelspannung. Dieses System reagiert auf sogenannte Cannabinoide – sowohl auf die körpereigenen, wie das Anandamid, als auch auf jene aus der Cannabispflanze: THC (Tetrahydrocannabinol) und CBD (Cannabidiol).[1]

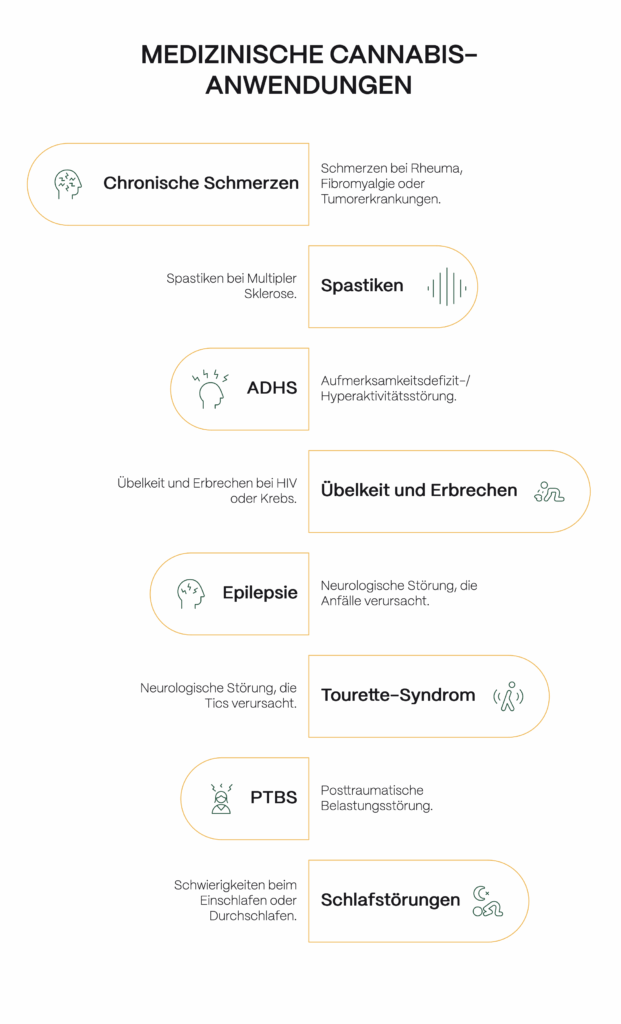

Verordnet wird medizinisches Cannabis, wenn andere Therapien ausgeschöpft oder nicht vertragen werden – etwa, wenn die gängigen Schmerzmittel nicht genügend Wirkung entfalten oder zu viele Nebenwirkungen mit sich bringen. Die bekanntesten Anwendungsgebiete für medizinisches Cannabis sind:

- chronische Schmerzen (etwa bei Rheuma, Fibromyalgie oder Tumorerkrankungen)

- Spastiken bei Multipler Sklerose

- ADHS

- gegen Übelkeit und Erbrechen bei HIV oder Krebs

- Epilepsie

- Tourette-Syndrom

- PTBS

- Schlafstörungen

Auch bei bestimmten Angsterkrankungen oder Depressionen kann ein Arzneimittel auf Cannabisbasis von einem Arzt oder einer Ärztin verordnet werden.

Die Einnahme erfolgt je nach Krankheitsbild und Verträglichkeit über Inhalation (Blüten im Vaporizer), orale Tropfen (z. B. Dronabinol oder Cannabis-Öle) oder Kapseln mit standardisiertem Cannabisextrakt. Entscheidend ist dabei nicht allein, ob es sich um Cannabis Indica oder Sativa handelt – und auch nicht nur der Gehalt an THC und CBD von Cannabisarzneimitteln. Ausschlaggebend ist nach aktuellem Forschungsstand vor allem das individuelle Cannabinoid- und Terpenprofil, das die Wirkungsrichtung und das Nebenwirkungsrisiko maßgeblich mitbestimmt. Dies ist auch als Entourage-Effekt bekannt.[2,3]

Cannabis-Patienten zwischen Therapie und Tabu

Trotz ärztlicher Verordnung und Abgabe in der Apotheke begegnen viele Patient:innen im Alltag weiterhin skeptischen Blicken – vor allem dann, wenn sie Cannabis in der Öffentlichkeit rauchen oder verdampfen. Denn man sieht einem Menschen nicht an, ob er ein Rezept für medizinisches Cannabis in der Tasche hat und eine Cannabis-Therapie erhält. Und so bleibt der Griff zum Vaporizer im Park oder auf der Straße ein Akt mit sozialem Risiko – auch im medizinischen Kontext.

Tim Dresemann, Cannabis-Experte bei avaay Medical, erklärt:

"Zwar ist Cannabis auf Rezept in Deutschland seit 2017 rechtlich erlaubt, doch das gesellschaftliche Klima hat sich durch die Teillegalisierung für Freizeitkonsumierende im April 2024 nicht zwangsläufig verbessert. Im Gegenteil: Mit der Freigabe von Besitz und Eigenanbau wurden neue rechtliche Grauzonen und Missverständnisse geschaffen – nicht zuletzt, weil sich medizinischer und nicht-medizinischer Gebrauch äußerlich oft nicht unterscheiden lassen."

Für Patient:innen bedeutet das: Mehr Freiheit gibt es durch die Teillegalisierung nicht – zumindest nicht im öffentlichen Raum. Die Konsumverbote, etwa rund um Schulen, Bahnhöfe oder in Fußgängerzonen, gelten für alle – unabhängig davon, ob Cannabis therapeutisch verordnet wurde. Wer Cannabisblüten raucht oder verdampft, ist denselben Einschränkungen unterworfen wie Freizeitnutzer:innen. Und so bleibt der medizinische Cannabiskonsum im Alltag formal legal, gesellschaftlich jedoch weiter erklärungsbedürftig.

Medizinisches Cannabis: Was ist im Alltag erlaubt – und was nicht?

Konsum in der Öffentlichkeit

Medizinisches Cannabis darf grundsätzlich überall dort konsumiert werden, wo auch das Rauchen von Tabak erlaubt ist – allerdings unterliegt dieser Grundsatz strengen Ausnahmen, die seit der Teillegalisierung für alle gelten, unabhängig vom Verwendungszweck. Das bedeutet konkret:

- Nicht im Umkreis von 100 Metern zu Schulen, Kitas, Spielplätzen oder Sportstätten

- Nicht in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr

- Nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf Bahnhöfen

- Nicht in Flugzeugen oder auf Flughafengelände

Ob mit Rezept oder nicht: Die Verbote gelten auch für Patient:innen. Denn eine ärztlich verordnete Cannabis-Therapie berechtigt nicht zum Konsum in Zügen, Bussen, Bahnhöfen oder im Flugzeug. Auch das Hausrecht von Verkehrsunternehmen und Fluggesellschaften schließt den Konsum in der Regel aus. Wer unterwegs ist, sollte daher auf diskretere Cannabis-Medikamente ausweichen – etwa Extrakte oder Kapseln.

Die Vorstellung, im Park auf einer Bank medizinische Cannabisblüten zu rauchen, mag für Patient:innen nachvollziehbar sein – rechtlich ist sie problematisch, sofern sich dort Kinder aufhalten oder das Gebiet zu den geschützten Zonen zählt. Der öffentliche Raum bleibt – trotz medizinischer Indikation – kein rechtsfreier Raum.

Unser Tipp: Erfahre auch alles zu Cannabis im Straßenverkehr in unserem Artikel "Neuer THC-Grenzwert: Auto fahren nach Cannabis-Konsum?".

Konsum am Arbeitsplatz

Ein besonders sensibles Feld: Darf ich während der Arbeit Cannabis konsumieren – wenn es ärztlich verordnet ist? Die Antwort ist: Ja, aber mit Bedingungen.

- Arbeitnehmer:innen sind nicht verpflichtet, ihre Medikation offenzulegen – doch in sicherheitsrelevanten Berufen (z. B. im Straßenverkehr, in der Pflege oder in der Industrie) kann es arbeitsrechtlich relevant werden.

- Arbeitgeber:innen dürfen den Konsum nicht generell verbieten, wohl aber auf mögliche Auswirkungen der Medikation auf Konzentration, Reaktionsfähigkeit und Betriebssicherheit achten.

- Wer beruflich Maschinen bedient, Fahrzeuge führt oder Menschen betreut, sollte in Absprache mit ärztlicher und arbeitsrechtlicher Beratung klären, ob und wie Cannabis eingenommen werden darf.

Unser Tipp: Umfangreiche Infos zum Thema erhältst du in unserem Artikel "Auf Arbeit Cannabis konsumieren".

Cannabis als Medizin: Zwischen Recht und Realität

Medizinisches Cannabis ist in Deutschland längst gesetzlich verankert – doch im Alltag ist die Therapie alles andere als selbstverständlich. Wer Cannabis aus gesundheitlichen Gründen einnimmt, bewegt sich zwischen klaren Regeln und diffuser Skepsis, zwischen medizinischer Notwendigkeit und gesellschaftlichem Unverständnis. Der Besitz mag legal sein, der Konsum ärztlich verordnet – doch das bedeutet noch lange nicht, dass er überall möglich, akzeptiert oder verständlich ist.

Was Patient:innen brauchen, ist nicht mehr Gesetz, sondern mehr Aufklärung: bei Polizei, in Betrieben, bei Verkehrsunternehmen – und nicht zuletzt in der Öffentlichkeit. Denn nur wenn medizinischer Konsum als das wahrgenommen wird, was er ist – eine Therapie –, kann er im Alltag auch mit der Selbstverständlichkeit behandelt werden, die andere Arzneimittel längst genießen. Bis dahin bleibt das Rezept zwar gültig, die Realität aber oft noch eine Frage der Auslegung.

Unser Tipp: Genau hier setzt unsere Kampagne „Mehr als nur Cannabis“ an. Erfahre mehr darüber in unserem Artikel "„Cannabis neu gedacht“ – was heißt das eigentlich?".

Quellen

[1] Wu, J. (2019). Cannabis, cannabinoid receptors, and endocannabinoid system: yesterday, today, and tomorrow. Acta Pharmacologica Sinica, 40(3), 297–299.

[2] Piomelli, D., & Russo, E. B. (2016). The Cannabis sativa versus Cannabis indica debate: An interview with Ethan Russo, MD. Cannabis and Cannabinoid Research, 1(1), 44–46.

[3] Ferber, S. G., Namdar, D., Hen-Shoval, D., Eger, G., Koltai, H., Shoval, G., Shbiro, L., & Weller, A. (2020). The "Entourage Effect": Terpenes coupled with cannabinoids for the treatment of mood disorders and anxiety disorders. Current Neuropharmacology, 18(2), 87–96.